廣東省佛山市南海區西樵鎮文化旅游景點

西樵山風景名勝區位于廣東省南海市西南部,面積約十四平方公里,西樵山有七十二峰,以山青,水奇著稱,享有“嶺南佳境”之盛名。1988年被定為國家重點風景名勝區。西樵山是七八千萬年前由海-山噴發巖漿,巖狀,火山灰后形成的死火山,山體外陡內平,狀若蓮衣復合,大秤峰居群峰之首,九龍巖,冬菇石,石燕石等峰巖形態萬千。西樵山巖石節理發育,裂隙縱橫,富有潛水,形成多處水景,有232口泉眼,28處瀑布。“欲覽西樵勝,應先訪白云”。位于西樵山西北部的白云洞為——馬蹄形山谷,它兼收巖泉飛瀑之美,有“勝甲西樵”之稱。三峰之間有兩飛泉左右迂回而下,稱“大云泉”、“小云泉”。泉水折疊匯成了三個湖,即所謂“白云飛下過三湖”:上為“應潮湖”,中為“鑒湖”,下為“會

南海區博物館是一座綜合性博物館,成立于1981年6月,位于國家級風景名勝區西樵山蟠龍洞內,占地面積16000平方米,建筑面積5000平方米,展廳面積3638平方米,庫房面積120平方米。依山勢而建,主體建筑包括民國時期的建筑龍母廟,以及現代仿古建筑紫瓊樓、蓮花樓、潛龍閣,有大小展廳7個,畫廊、碑廊各一個,是一座將秀麗的自然景觀與典雅的仿古建筑融為一體的園林化博物館。1994年南海博物館被列為佛山市愛國主義教育基地。主要具體負責全區文物保護、收藏、科學研究、陳列展覽及愛國主義教育基地等方面的文博業務工作。館內設辦公室、陳列部、宣教部、保管部、資料檔案室、保衛部、經營部。目前,南海區博物館共有專業人員13名,其中具有高級職稱4名,中級職

佛山市西樵鎮松塘村始于宋代,至今近八百年歷史。松塘村倚崗列建,百巷朝塘,古村風貌保存較好,村中宗祠家廟、家塾書舍、鑊耳屋民居、古巷道、古井、古樹眾多,村中歷史建筑充分體現了嶺南建筑藝術的“三雕一塑”,具有較高歷史藝術價值。松塘村以“奉直”、“培元”、“致和”、“忠心”等古老坊巷為肌理,宗祠家廟、家塾書社、古樹眾多,構成完整的歷史風貌。2010年12月成為國家級歷史文化名村。2012年11月29日獲得廣東十大最美古村落稱號。松塘村倚崗列建,百巷朝塘,自然環境優美。村中傳統建筑規模達20275平方米,代表性建筑有區氏宗祠、六世祖祠、見五大夫祠、東山祖祠、樵侶祖祠、明德社學,養正書舍、培元書舍、匯川家塾、孔圣廟等。村中歷史建筑充分體現了嶺

桑園圍始建于北宋,地跨佛山市南海、順德兩區,由北江、西江大堤合圍而成,是我國古代最大的基圍水利工程,發揮著灌溉、防洪排澇、水運等效益。圍堤全長64.8公里,圍內土地面積265.4平方公里,農田灌溉面積6.2萬畝。桑園圍又名樵桑聯圍,位于佛山市南海區和順德區境內珠江干流西江下游,分東、西圍抵御北、西江洪水。圍內是蠶桑業發達地區,故名。堤圍相傳始筑于宋徽宗年間,明、清、民國陸續筑建。明代“桑園圍修筑的工程技術筑堤材料改泥為泥石并用”,雞公分圍改為石堤。民國十四年,筑西基獅頷口閘、東基龍江新閘和歌滘水閘,桑園圍從開口圍發展為閉口圍。桑園圍是珠三角著名大型堤圍,一直發揮極為重要的水利作用,清代更被稱為“粵東糧命最大之區”。現桑園圍全長68.

中國廣東南粵名山---西樵山,人杰地靈,孕育出一代武林宗師黃麒英、黃飛鴻父子,為了弘揚黃飛鴻高尚的武德醫德,一九九六年興建了黃飛鴻獅藝武術館。黃飛鴻獅藝武術館位于西樵山下的祿舟村,占地面積5.23畝,建筑別致,具有清末古建筑的風格。武術館,左靠國畫大師黃君壁紀念館,背倚西樵山白云洞風景區、黃大仙圣景園、云海蓮臺、西樵輕紡城、金銀珠寶玉器商業城,以其歷史盛名,優雅的環境、嶄新的服務設施,熱情歡迎四方游客及武林人士的到來。黃飛鴻獅藝武術館館舍建筑平面成四方形,正門門廳,飛檐翹角,氣勢宏偉,樸實莊重;門廳中間設黃飛鴻銅像,右為“百草堂”,左為“寶芝林”。院內,右側為“關德興紀念堂”;左側為“黃飛鴻史跡陳列室”;正面為“黃飛鴻拜師臺”;中間

西樵黃大仙祠依山而筑,集西樵山之毓秀于一身,終年云靄繚繞,靈氣十足。黃大仙祠朱墻金瓦,映著青山凝翠,莊嚴而不失明艷。祠內彩繪構圖天馬行空,筆觸細膩,各種神獸、人物、花鳥栩栩如生,為黃大仙祠增色不少。鎮祠之寶黃大仙金像含千足金52.1公斤,為世界上含金量最多的神像;財神殿的純銀聚寶盆重達100公斤,同樣是世界之最的還有15公斤黃大仙金磚和700公斤紫銅藥葫蘆供游客觀賞。祠內有黃大仙金像和純銀聚寶盆兩個世界之最的特色。黃大仙圣像供奉于赤松黃大仙祠正殿。黃大仙金像高1.5米,寬1.2米,含52.1公斤純黃金,為世界最重的純黃金神像,已獲得健力士世界記錄認證。黃大仙原名黃初平,生于西元328年,擅長煉丹和醫術,贈醫施藥、普濟勸善,為世人敬仰

西樵山寶峰寺位于廣東省佛山市南海區西樵鎮,為南粵四大名寺之一,也是一個旅游、祈福的好地方。自晉代佛教東傳,在西樵山建寺-的高僧就很多,到了明代香火越發的鼎盛。寶峰寺得到惠連法師興教-,頗有名氣。建于明永樂甲申年(一四零四年),成化己亥年(一四七九年)重修。近年來,應社會各屆之意,經省有關部門批準,易地重建西樵山寶峰寺。寶峰寺重建在西樵山石牌村蛇崗。新址南北長一百八十米,東西寬一百二十米,面積二萬一千六百平方米,寺之中軸線上建山門和大雄寶殿,兩邊分別建鐘樓、鼓樓、觀音殿,地藏殿、文殊殿、普賢殿,并建方丈樓和僧舍。建筑按明代風格設計,盡量保持原址的建筑風格,使寶峰寺清雅古樸。寶峰寺第一殿-天王殿。一進殿,首先見到的一尊滿面笑容,大肚的菩

廣東省著名的茶花觀賞點——西樵山茶花園位于南海區西樵山風景區內。西樵山茶花園共有茶花品種近百種,約1萬多株,由老茶林和新茶園組成,共250余畝,是廣東茶花種植面積最大的觀賞景區。其中老茶林1960年開始種植,面積約120多畝,是珠三角地區保存最好、面積最大的茶林。百畝白山茶競放時,山間路猶如遍地白雪,仿佛白雪皚皚的北國冬日景象。而新茶園茶樹自1980年代開始種植,茶花品種有玉環、月丹、鶴頂紅、大六角、白寶珠、大紅珠茶、大紅山茶、小六角等國內外知名品種,更有高貴脫俗的白山茶,深紅、淺紅、玫瑰紅、黃白、粉白相映,白里透紅,紅里染黃,黃中泛紫,五彩繽紛。西樵山風景名勝區地址:佛山市南海區西樵鎮山南路開放時間:8:30-17:00景點級別:

云海蓮臺景區位于西樵山中心大仙峰上,海撥290米,占地約200萬平方米,呈金字塔形結構。地處西樵山風景名勝區中心地帶,是以觀音文化為主題的大型景區。那么觀音文化具體指的是什么呢?觀音文化在中國興起的緣由是因為觀音菩薩的原型妙善的出現。據說,在南北朝北周時期,在冀南(今河北省邢臺市南和縣)一帶曾建有百里為王的小國---興林國,妙善則是其國王妙莊王的三女兒。她篤信佛教,拒招駙馬,曾先后在南和白雀庵和井陘蒼巖山蒼巖寺(隋代曾改為興善寺,宋代后又改為福興寺)修行;妙善確有其人,并曾獻手眼,這是歷史事實。但她圓寂后被神化,尊為觀音菩薩。從此,原來隨佛教從印度進口的慈航大士,即留著小胡子的男觀音菩薩的形象被中國妙善漢族仕女形象所代替(莫高窟及各

簡村社區位于西樵鎮中部,鄰近聽音湖片區,東靠樵高公路,北臨樵丹公路,是中國近代民族工業先行者陳啟沅先生的故里,是廣東省第三批歷史文化名村。簡村開村至今已有800年,其中主要含有七大姓氏總系:陳、冼、李、林、郭、莫、馮。簡村面積為2.1平方公里,戶籍人口2796人。簡村開村至今名人輩出,其中包括陳啟沅、冼玉清、陳錦濤、冼秉熹等。簡村歷史悠久,自有不俗的歷史建筑,包括陳啟沅故居、北帝古廟、陳氏大宗祠等,每處建筑都散發出悠遠的歷史古味。每年的農歷三月初三,為北帝的誕辰,這天全村上下都會舉辦隆重的賀誕活動,熱鬧非凡。簡村北帝古廟座落于西樵簡村,北帝廟屬于三殿兩廊結構,廟堂占地二百多平方米,是南海四大古廟之一。簡村開村始祖簡僑仁后代于南宋景炎

云泉仙館位于南海市西樵山白云洞。建于清乾隆四十二年(1777年),原名攻玉樓,因附近有小云泉,在道光二十八年(1848年)擴建時改稱云泉仙館,光緒三十四年(1908年)重建。云泉仙館依山勢而筑,坐東南向西北,四周林木交蔭,夏秋蟬鳴清脆,“攻玉聽蟬”傳為美景。為一座二進院落式、歇山頂建筑,有前殿、祖堂、帝親殿和后殿廂房等。門前有石華表、石獅子各一對。護壁有壁畫和浮雕。殿門左右是鐘鼓臺。前殿面寬三間15米、深3米,兩側是廂房,以券頂回廊聯結,中為“放生池”。后殿為“贊化宮”,奉祀呂洞賓。面寬15米、深14米,抬梁式木構架,地面鋪大方磚。正脊飾陶塑二龍爭珠和鰲魚圖案。檐角飾陶塑獅子和灰塑獅子。殿堂俱有掛聯,如傅日鑒楷書聯“第一洞天無雙福地

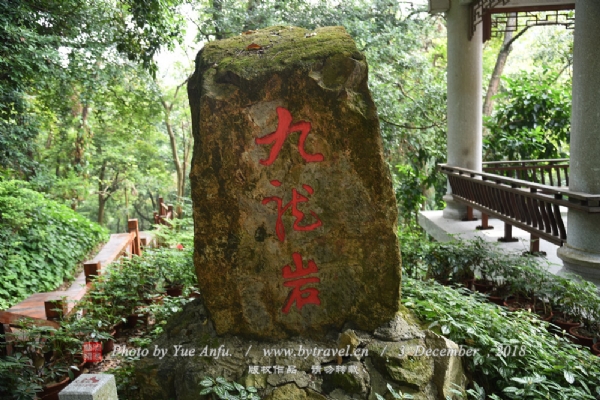

西樵山摩崖石刻位于南海市西樵山。共140多題,主要分布在翠巖、九龍巖、金鼠埌、白云洞等處。字體有隸、篆、楷、草、行等;年代由明清至當代,作者有官宦、隱逸、大學問家和鄉賢;內容有記跡抒懷,有警世之作,而更多的是歌詠西樵山的風光旖旎、秀色可人。如草書“云門”,湛甘泉書,字徑0.35米;行書“天然圖畫”,黎簡書,字徑1米;行書“翠巖”,字徑0.65米;隸書“大觀”,字徑0.34米;七十二山人行書“不騖紛華不尚仙,優游林下養余年,閑是閑非休閑理,半日看花半日眠。”字徑0.17米,3行直刻;白云洞石刻達80題,如“洗心”,楷書,字徑0.66米,靈山仇效忠書;“奇觀”,楷書,字徑0.6米,“媲美蘭亭”,字徑0.50米,傅日鑒題并書,還有諸如“銀

陳啟沅紀念館位于南海區西樵鎮簡村廣東省文物保護單位“綺亭陳公祠”內,為清代二進四合院式硬山頂建筑,木雕、磚雕、灰塑工藝精美。占在面積1500平方米,建筑面積600平方米。紀念館內共有展廳四個;每一間展廳各有閉路電視監控、溫濕計;接待室一間,播放種桑養蠶技術電視、DVD、空調各一臺。展覽通過76件蠶繭等標本展品,約200張珍貴的歷史照片,還陳列著陳啟沅設計的蒸汽繅絲機模型和單車式繅絲機模型,還有一臺近代的機器繅絲機,能為觀眾作繅絲示范,翔實地展示了南海機器繅絲的歷史以及陳啟沅愛國愛鄉、造福鄉梓的一生。1992年5月14日,陳啟沅親屬陳小愷、陳少恂、陳汝潮等將“綺亭陳公祠”使用權捐贈給南海市政府。1994年4月8日,陳啟沅紀念館維修工作

在西樵山的中南部,最能代表西樵山自然山水之美。沿著九龍巖步道拾級而上,兩旁古藤樹木隨處可見,奇形百態,引人注目。景區內主要景點有紫姑井、九龍巖、湛子講學巖、拄笏臺等。九龍巖在龍爪峰旁的峽谷中。兩旁石壁曲突蟠屈,東壁上有巨石自成九孔,婉轉相連,外明內暗,高低偃仰。人從外孔鉆入,如在螺殼中扭動,左右旋行,奧妙無窮,十分刺激,最后可從崖頂通天崖鉆出。當地流傳有“九龍巖孔能鉆透,好運活到九十九”的說法。谷內野花映照,雜樹垂陰,流泉涓涓,景尤鮮媚。湛子洞在九龍巖下,兩崖交合,陡峙如門。下有流杯池,清泉緩瀉,涼風習習,野花飄拂。再下有七星巖,可達蜘蛛峰西麓的西坑。湛子講學巖在九龍巖側。巖不甚深,可容十數人,為湛甘泉當年講學處。

魷魚崗遺址位于南海市西樵山旅游度假區西岸村東南。年代為新石器時代晚期至青銅時代早期。遺址面積1800平方米。1982年發現,1985年發掘,面積255平方米。文化堆積厚1.5米,含大量貝殼。文化內涵分兩期。第一期文化有灰坑、柱洞等遺跡,清理墓葬5座。陶器有釜、豆。屬新石器時代晚期。第二期文化有灰坑、柱洞、紅燒土面、木骨泥墻等,清理墓葬31座。墓葬均為長方形淺穴土坑,東西向,單人仰身直肢,生前有拔牙習俗。陶器有釜、罐、盤、豆、器座、紡輪、制陶墊等,紋飾有葉脈紋、云雷紋、復線方格紋、繩紋,以曲折紋為主。石器有錛、斧、鑿、鏃、矛。骨器有錐、鏃、梭、環以及獐牙束發器。屬商時期。1989年6月廣東省人民政府公布為文物保護單位。

李子長墓在南海市西樵山云路村。建于明嘉靖十年(1531年),原貌保存。墓壁為石砌,墓堂以石灰砂鋪面,半月形。墓地面積40平方米,依山勢坐南向北。墓后有“李山后土之龍神”和“崇祀鄉賢”碑刻,有番禺甘學篆書“名儒風高”橫額。碑楷書“大明高士抱真子李子長先生之墓”,墓碑是南海霍韜撰文、陳本城書丹、甘學題篆。李子長(1436年~1526年)名孔修,號抱真子,工詩善畫,與唐寅、仇十洲同時,自成一家。民間傳說多,如:畫貓,鼠見驚走。1994年南海市人民政府公布為文物保護單位。

云溪書院位于南海市西樵山白云洞。清乾隆四十五年(1780年)簡村堡27戶文會捐資而建。道光十九年(1839年)重修,并改為“字祖廟”,奉祀倉頡(倉頡傳為皇帝史官,漢字的創造者,世稱“字祖”)。二進院落式布局,總面積約496平方米,磚木結構。前殿為抬梁式構架,硬山頂,琉璃瓦面,瓦檐飾磚雕人物花草圖案,地面鋪砌大方磚。后殿面寬三間,進深三間,抬梁式構架,硬山頂。天井中置一方形四角纘尖亭。門前廊柱的隸書聯“籀篆子孫隸草曾元孳乳日生宏教澤;羲畫開天鳥文察地丕溱風會泄英華。”很有特色。

簡村綺亭陳公祠始建于清光緒十三年(公元1887年),為清代二進四合院式硬山頂建筑,木雕、磚雕、灰塑工藝精美。占地面積1500平方米,建筑面積600平方米,1887年陳啟沅創辦機器繅絲廠致富后,為奉祀先人所建。陳啟沅是我國近代歷史上一位有濃郁愛國思想和科學創新精神之華僑民族企業家。祠堂取名“綺亭陳公祠”,是為了祭祀其承繼祖父陳綺亭而建造的。經過100多年來的風雨洗禮,祠堂的基本框架雖保存完整,但一些精美的木刻、磚雕等都已受到了不同程度的破壞。1996年由南海博物館主持將祠堂按原貌修繕一新,改建成陳啟沅紀念館,館內設有桑葉種植園、蠶房,陳啟沅生平事跡介紹和繅絲機模型展覽。2002年公布為省文物保護單位;2005年公布為南海市愛國主義教育

村頭村位于西樵山國家森林公園西部約5公里處的百西社區。從南宋末年(公元1338年),始祖悅榕公從高明歌樂村遷徙至此,至今已有近八百年歷史。2012年5月,百西村頭村成為廣東省歷史文化名村。村頭村鑊耳屋群古民居最具嶺南古建筑魅力,村中現存歷史建筑面積68000平方米,村內花崗巖石板街巷形成棋盤狀分布,護村河似玉帶環抱,攔河石壩建造工藝堪稱一絕,小橋流水、古樹、古井與古村相映交輝。村中最具代表性的“潘氏大宗祠”、“祥齋祖祠”、“仲宣祖祠”、“器齋祖家塾”、“經學祖家塾”、“文武古廟”、“六祖古廟”等,不僅彰顯嶺南古村建筑風韻,而且還具有更高的歷史價值和藝術價值。曾有“小廣州”之稱的百西村頭村,歷代民風淳樸,守禮重義,崇文尚學,人才輩出。

四峰書院遺址,明代建筑,位于佛山市南海區西樵鎮西樵山寺邊村。明嘉靖二年(1523)太保霍韜創建。有崇禮堂、環翠樓、臥云樓、敦古堂、毓秀軒等。與云谷、大科、石泉書院并稱明代西樵四大書院。霍韜講學其中,強調“為學須刻勵處恭,切當用功,從天理上思,便是窮理,窮理即所以養心”。曾有《心性圖解》,以訓導諸生。嘉靖后期,戶部郎中葉春及曾掌教于此。后圮。

小云亭位于南海市西樵山白云洞倚紅樓后。建于清咸豐八年(1858年),因旁有小云泉,故名“小云亭”。依山而筑,面積14平方米,圓形花崗石柱,六角綠色琉璃瓦。攢尖頂亭內裝飾天花板,檐口飾木雕花草圖案。亭中橫掛古篆體“小云亭”三字匾,是當代書法家商承祚所書。1994年南海市人民政府公布為文物保護單位。

方獻夫墓原位于南海西樵鎮大崗山,1992年遷至孔邊村后山。該墓葬有方獻夫遺骨,墓外立有原墓地遷來的神道碑。方獻夫生前著有《西樵山石泉書院記》。2015年12月10日,方獻夫墓被廣東省人民政府批準并公布為第八批廣東省文物保護單位。

第弌洞天牌坊位于南海區西樵山白云洞,年代為清。該牌坊建于清乾隆年間,咸豐八年(1858)重修,兩柱單間沖天柱牌坊,高2.5米,橫跨白云古道中。額正面刻“第弌洞天”四字。兩柱刻:“千重云氣排丹闕,萬古泉聲護洞門”聯,是黎簡所書。原南海市文物保護單位。

云泉仙館位于南海區西樵山白云洞,年代為清。云泉仙館原名攻玉樓,是乾隆四十二年(1777)南海石崗李攻玉創建,道光二十八年(1848)擴建為云泉仙館,光緒三十四年(1908)重修。仙館為二進歇山頂建筑,有大殿、前殿、鐘鼓臺、祖堂、墨莊、帝親殿等。整組建筑依山而建,氣勢磅礴,精湛別致的木石雕刻、陶塑襯托,別具一格。原南海市文物保護單位。

字祖廟位于南海區西樵山白云洞,年代為清。該廟于清乾隆四十二年(1777),簡村堡捐資創建,道光十九年(1839)重修,改為奉祀倉頡(相傳為黃帝史官,漢字創造者)的“字祖廟”,前身為“云溪書院”。是兩進抬梁架、硬山頂建筑,瓦檐飾有磚雕人物花草圖案,天井獨具匠心,置一四角攢尖頂亭門廊柱,均有名人墨客所撰對聯。原南海市文物保護單位。

南海白云古寺位于南海區西樵山白云洞,年代為明。該寺始建于明正德丁卯年(1507),初名“寶震庵”,清乾隆甲辰年(1784)重建,改名“寶震寺”。嘉慶已卯年(1819)改名“白云寶震寺”,光緒丙子年(1876)改名“白云古寺”。古寺奉祀如來佛,依山而建,是一座進深35米,寬13米,三進、磚木結構、硬山頂建筑。原南海市文物保護單位。

湖山勝跡門樓位于南海區西樵山白云洞,年代為清。門樓建于清咸豐三年(1853),曾多次重修,占地面積20平方米,是一座磚木結構、鑊耳封火山墻、硬山頂建筑。是往云泉仙館及飛流千尺瀑布的通道。原南海市文物保護單位。

光分亭位于南海區西樵山白云洞,年代為清。該亭于清道光二十八年(1848)建于逍遙臺上,占地面積56平方米,抬梁木構架,歇山頂建筑。逍遙臺,舊名曝書臺。康有為青年時期在西樵山白云洞時,每天登上逍遙臺或高聲朗讀,或徘徊遠望,或低聲吟哦。原南海市文物保護單位。

吉水竇位于南海區西樵山吉水村口,年代為清。吉水竇是1894年陳啟沅為造福鄉梓,捐資幫助先登、簡村兩堡重建的水利工程,今仍是西樵一重要的水利工程。竇上有橫書“吉水竇”三字,左直書“先登、簡村堡重建”,右直書“光緒甲午年”(1894)。原南海市文物保護單位。

鐵屎墩冶煉遺址位于南海區西樵山百西大地村。遺址于1982年文物普查時發現。遺址為一臺地,面積約700平方米,文化堆積達1.3米,含冶鐵殘渣,夾雜經煅燒的紅土塊、還有灰黑色砂質粘土所制的筒形冶煉模具和陶片等。原南海市文物保護單位。

南海枕流亭位于南海區西樵山白云洞應潮湖,年代為清。枕流亭始建于清乾隆己酉年(1789),咸豐辛亥年(1851)和1987年兩次重修,建于“鼓琴臺”巨石之上。“枕流古琴”是西樵山云泉24景之一。亭為歇山頂長方形,占地面積9平方米。原南海市文物保護單位。

霍韜夫人墓位于南海區西樵山寶峰下。該墓位于南海西樵山寶峰下,為霍韜夫人區氏(1486-1517)墓,誥贈淑人。霍韜(1487-1540),字渭先,南海石頭(今屬佛山市瀾石石頭鄉)人;正德八年(1513)鄉試第二名,翌年會試考中進士,累官至禮部尚書。他工書法,擅繪畫,著有《詩經解》、《象山學辯》、《渭厓訓》和一批書畫作品流傳民間。

奎光樓位于南海區西樵山白云洞,年代為明。奎光樓始建于明代萬歷年間,清乾隆四十二年(1777)簡村堡捐資重建,后經多次重修。是一座方形三層四角攢尖頂建筑,占地16平方米,高15米,為進出白云洞的通道。科舉時代是學子用以供奉魁星,祈求文運昌盛的場所。原南海市文物保護單位。