廣東省佛山市順德區杏壇鎮文化旅游景點

順德逢簡村,被譽為廣東最美農村,順德周莊,適合坐著小船,吹著江風,聽搖擼劃水,看幾百年古橋的倒影。來順德,吃也是重中之重。耘苑的墨魚丸彈牙,牛肉鮮美,是很有代表性的順德菜。小時候的芝麻糊都是手磨的,芝麻香味彌漫在空氣中。在逢簡遇到手擂芝麻糊,一如小吋候的香滑。佛山的逢簡水鄉堪稱嶺南水鄉一絕,即便與聞名遐邇的江南水鄉相比也不遑多讓,有“廣東周莊之稱”。水鄉地處杏壇鎮北端,水文資源極佳,繞村居水道逾10公里,轄區水道達28公里之多。游人泛舟蕩漾碧波之中,大有曲折迂回無窮無盡之感。水鄉至今遠離都市喧囂,空氣清新宜人,與嶺南古村格局相輔相成。而兩岸古屋古樹交錯分布,石板街道縱橫,通常只有村民三三兩兩經過,大有陶淵明詩句中“野外罕人事,窮巷寡

尢列故居是孫中山辛亥革命期間于南方的一個秘密據點,位于廣東順德杏壇鎮北水村。尤列故居建于清代道光十七年(1837年),是一座占地351平方米二進三間布局的磚木結構居民建筑,距今有160多年的歷史,2002年,被定為廣東省文物保護單位。尢家大宅始建于1837年,上世紀六十年代被破壞。以前尤家大宅占地幾十畝,有新舊兩個花園。1895年尤列與陸皓東、周昭岳等人回北水創辦興利蠶種公司,以經營優良蠶種為掩護,秘密進行革命串聯活動。孫中山多次在此議事,并為書問榜興利在我,利歸于農,陸皓東也在此繪出青天白日旗的初樣。據當地老人介紹,孫中山、尤列等人在這里還差點出了事,事情是這樣的:有一次,尤列與孫中山等人正在開會時被清兵包圍,危急時刻,尤列與孫中

劉氏大宗祠位于杏壇鎮逢簡村,堂號“追遠堂”。始建于明永樂十三年(1415年)明天啟年間擴建。清嘉慶年間及2002年多次重修。劉氏供奉至今已有二十二世了。當時稱“影堂”,后改為:“追遠堂”。是目前珠三角保留最完整、規模最大的明代祠堂。是逢簡最大的祠堂,也是順德五大祠堂之一。據傳,逢簡劉氏是中山靖王之后,與劉備同宗,是漢高祖的后裔。劉氏大宗祠是逢簡古村“第一祠堂”,無論占地面積還是氣勢都是其他祠堂所無法比擬的。宗祠建于明永樂十三年,為劉氏五世祖率族建祠。明天啟年間進行過修繕,擴建東西鐘、鼓二樓及周邊樓閣等。宗祠坐北向南,三路三進四合院式結構。硬山頂,龍舟脊,青磚墻。是順德年代較為久遠,造型較為獨特的宗族建筑。它五門的整體設計,在附近的祠

和之梁公祠,堂號“世昌堂”。建于清光緒年間(1875—1908年),歷時30年才建成。中堂前廡面闊三間,進深兩間,體量較大。后堂前后三步廊。祠堂規模較大,完整的保留了清后期的建筑風格。祠堂的磚、木、石雕工藝精致。是逢簡村保留最好的祠堂之一。和之梁公祠位于逢簡嘉厚街,占地接近900平方米。祠堂大氣而不失精致,高聳的人字封火山墻,淡雅的灰塑正脊,青磚墻白的麻石腳交相輝映,恢弘之感在一片村落民居中脫穎而出,是梁氏族人重要的宗族活動中心。

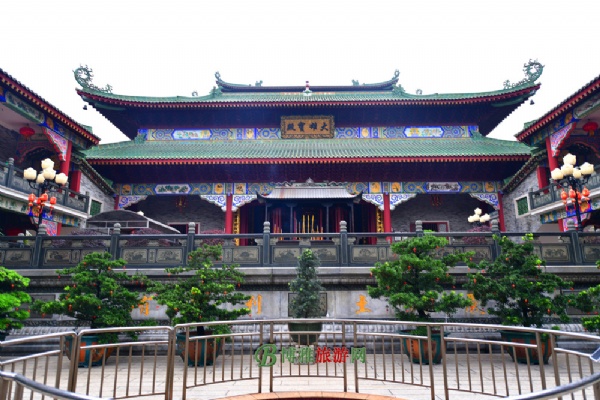

覺妙凈院始建于1852年(即咸豐二年)。原為李姓祖屋,建筑面積約160平方米之民房。該院原名“勝樂庵”,到解放時聽說已經歷六任住持,由于60年代因殘破而毀壞。后由于1986年至1990年間有港澳華僑及內地善信鼎力集資在原地重建。又由于1997年經上級批準擴建了講經堂,釋家殿堂,觀音閣、地藏殿、祖堂、功德堂等。至今建筑占地約6000平方米,建筑面積3000平方米。從凈院更名淺探其由,覺妙妙在佛祠中有“二覺”之說,即“等覺和妙覺”。等覺者菩薩之極位,妙者是佛也。亦從門聯淺探其意,覺悟即如來,妙法渡眾生。覺者是佛,如來同樣也是佛。妙法是佛法之別稱,不過從聯意中體現從小乘云自渡向大乘之普渡發展,是佛教的自我革命過程。又從蓮池觀音之門對中“證

漱南伍公祠位于杏壇古朗。建于明崇禎四年(1631年)。祀奉古朗伍姓二世祖漱南公及其配室胡氏、余氏。坐北向南,三間三進,總面闊29米,總進深24.6米,占地約2000平方米。硬山頂,抬梁式磚木結構。頭門面闊三間,進深24.6米,闊29米,連接東西兩偏間。鑊耳山墻,碌筒瓦面。兩側包臺高1.5米,基座石刻花紋。石欄板雕貴人出行圖案。梁架托木雕貴人敬酒及迎賓圖案。梁架雕花至前檐,地面鋪設階磚。第二進面闊14米,進深32.3米。梁頭木刻花紋及貴人出行圖案。屏風精致。第三進面闊14米,進深32.3米。梁架精造構筑。地面鋪砌階磚。此祠建筑開闊高大,柱間斗拱亦雄渾,柱礎形式多達五六種。頭進偏間墻上鑲有三塊碑記。第一塊為:“抱撲祖新積業碑記”,落款為

尢氏大宗祠位于杏壇鎮北水村。清雍正三年(1725年)建后座,清乾隆三十年(1765年)建中座,三十四年(1769年)建頭門,歷時四十二年。坐南向北,三路三間三進,總面闊36米,總進深68.55米。硬山頂,青磚墻。東西有青云巷,偏間。祠內雕梁畫棟。前座為紅砂巖基礎,兩邊包臺,白石門框。中座前面有寬闊的天井和露天平臺,長廊闊五間。祠內有碑志多塊:一、《新社碑記》,落款為“乾隆四十年(1775年)歲次乙未季春朔越谷旦勒石”。二、《闔族公議附章程碑記》,落款為“光緒十八年(1892年)歲次壬辰孟冬吉旦丕基堂立石”。三、《十四傳孫榮附產業土名稅畝列》,落款為“光緒十八年(1892年)歲次壬辰孟冬吉旦式谷堂立石”。四、《重修始祖祠碑記》(一)、

龍潭劉氏大宗祠位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮龍潭村安教大社A6號前。清道光五年(1825)建筑,中華民國十三年(1924)重建,2004年再重修。坐東北向西南,三間三進帶左青云巷,總面闊16.14米,進深47.02米。硬山頂,灰塑脊,鑊耳封火山墻,青磚墻,麻石及紅砂巖石腳。白石門額陰刻“劉氏大宗祠”,落款為“民國甲子年重建李翰芬書”。頭門、中堂的前廊均置鰲魚托腳。步梁略呈月梁形式,梁上通體雕刻麒麟、纏枝花草、戲劇場景等紋飾,雕刻繁縟精致。木雕封檐板、人物挑頭相當精致。麻石欄桿浮雕人物、花瓶。門枕石上浮雕仙童、仙鶴。墻楣存“醉中八仙”等多幅壁畫,精美且保存較完整。祠堂雕刻水平較高,該祠是順德保存較好、規模較大的祠堂建筑。廊內存《后垂遠會

宋參政李公祠位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮逢簡村塘頭街1號。是李姓為紀念遷居逢簡的始祖李仕修而建的宗祠。始建于明天啟年間(1621—1627),清康熙二十四年(1685)重修,現為晚清風格。坐東南向西北,三間三進,面闊11.57米,進深46.30米。硬山頂,龍舟脊,人字封火山墻,素胎瓦當,青磚墻,頭門鴨屎石腳,中堂、后堂為麻石腳。頭門進深兩間9架,前廊三步。梁頭雕有簡化的鰲頭、博古紋及花果紋飾,麻石蝦公梁上雕有鰲頭,駝峰、梁下石雀替雕有博古紋飾。中堂德昌堂進深三間13架,前四架軒廊,后三步廊。祠堂前帶麻石地堂,麻石素面欄桿圍護,在順德祠堂中少見。祠前小涌設“李德昌堂水埠”。祠堂雕刻較為精細。建筑形制和建筑特色保存較完整,是順德晚清祠堂

高贊梁氏大宗祠位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮高贊東勝大街1號。清乾隆十三年(1748)建,光緒二十三年(1897)、1997年重修。坐西北向東南,廣三路,總面闊28米,中路面闊三間13.6米,進深三進47.8米。硬山頂,龍舟脊,人字封火山墻,青磚墻紅砂巖石腳。頭門進深兩間9架,前廊雙步。梁架通體雕刻纏枝花卉紋飾,繁細精致。墻楣有“瑤池宴樂”、“蓬萊仙境”等多幅壁畫,有“光緒戊戌仲夏”、“陳瑤石畫”。次間包臺臺身為紅砂巖石,上浮雕麒麟、梅花鹿等瑞獸。臺基上雕有纏枝花卉。門枕石雕龍紋、麒麟等瑞獸。中堂昌大堂進深三間11架,前后雙步廊。乾隆年間的堂匾仍存。堂前兩廡體量較大。后堂進深兩間10架,前四步廊。祠堂規模大,用料較好,制作精良。200

馬齊陳氏大宗祠位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮馬齊居委關東大街59號。明萬歷二十八年(1600)落成,清同治十年(1871)、2004年重修。坐東向西,廣三路,總面闊23.5米,中路面闊三間13.6米,進深三進42.7米。硬山頂,龍舟脊,主體建筑為人字封火山墻,灰塑龍舟脊,素胎瓦當、滴水,青磚墻麻石腳。部分紅砂巖地面和覆盆柱礎。磚雕、石雕、梁架木雕細膩生動,十分精致。墻楣存族人陳士圣所繪的二十四孝圖壁畫廿二幅,書畫俱佳。鎏金通花木橫披圖案繁密,雕工精細。墻楣上的磚雕,與青云巷門的磚雕,面積較大,雕工非常細致,是祠堂磚雕裝飾的精品。該祠規模較大,主要保存清晚期嶺南建筑風格,存有部分明代建筑構件,是順德區較有藝術價值的古建筑之一。2009年

古朗梁氏宗祠位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮古朗村東邊街23號。建于明代后期,清光緒二十七年辛丑(1901)重修,現存清后期建筑風格。坐西南向東北,三間三進,總面闊14.2米,總進深48米。硬山頂,灰塑博古脊,人字封火山墻,綠琉璃瓦當、滴水剪邊,青磚墻,麻石、紅砂巖石腳。頭門進深兩間11架,前廊三步。左右次間設包臺,臺基雕花。中堂進深三間12架,前雙步廊,后三步廊。梁架和駝峰上的雕刻均較細致。后堂進深三間13架,前四架軒廊,后三步廊。軒廊梁架呈仿月梁形式。祠堂墻楣上存有“子路問津”、“石魚圖”等多幅壁畫,上有光緒辛丑的年款。祠內覆蓮柱礎少見,所保存部分鴨屎石柱礎,雕刻古樸,并經墊高、修補。祠堂記錄了順德祠堂發展歷程的痕跡。2009年7月

五龍廟位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮龍潭村圩廟前大街4號。道光五年(1825)建,光緒二十四年(1898)、2004年重修。坐西北向東南,三間兩進,面闊8.80米,進深21米。硬山頂,馬頭封火山墻,山墻上有灰塑金魚、花石等圖案,綠琉璃瓦當,滴水剪邊,青磚墻,紅砂巖石腳。前殿進深兩間8架,前設雙步廊。前廊梁架雕刻精美的佛手瓜、楊桃、仙人、云紋等紋飾,木雕工藝精湛。門口存紅砂巖石獅1對。墻楣存“英雄博問”等壁畫多幅,羅淵泉畫。封檐板上雕有人物故事,雕刻精細。正殿進深三間13架,前后雙步廊。石柱上有道光年間的對聯。廟宇木雕、灰塑精致。廟內存《重建龍母天后五龍三廟碑記》等清道光、光緒年間的碑刻。該廟是順德較具代表性的晚清廟宇建筑。2006年1

麥村秘書家廟位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮麥村麥南大道6號。清乾隆十四年(1759)建,光緒二十六年(1900)重修,祀奉麥明遠。坐西北向東南。廣三路,面闊三間,進深三進。總面闊25.88米,中路面闊14米,總進深46.25米。硬山頂,灰塑脊,人字封火山墻,素胎瓦當,滴水剪邊,青磚墻,麻石、鴨屎石腳。頭門進深兩間9架,前設雙步廊。前廊梁架通體雕刻花卉、人物圖案,精美生動。“秘書家廟”木門額有乾隆二十五年年款,邊框雕人物故事圖案。磚雕人物墀頭精致。中堂廣緒堂進深三間11架,前后雙步廊。后堂前設四架軒廊,后九檁擱墻。祠堂內部分梁架呈月梁形式,駝峰紋飾細致。祠堂規模較大,裝飾較精致,祠內的《重修家廟題簽碑記》記錄祠堂沿革歷史。2009年7月

馬東何氏家廟位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮馬東村馬東小學側。始建于明代,清道光七年(1827)、2001年重修。坐西北向東南,三間三進帶左右青云巷,總面闊14.22米,總進深40.81米。硬山頂,龍舟脊,高大鑊耳山墻,素胎瓦當、滴水剪邊,大青磚砌墻,麻石腳。頭門進深兩間九架,前設雙步廊。“何氏家廟”木匾邊框飾有人物故事圖案。中堂忠孝堂進深四間十一架,前設兩組雙步廊,后廊亦為雙步。后堂高兩層,前設四架軒廊,后六檁擱墻。欄桿雕有暗八仙圖案。二樓的坤甸木方格花窗,工藝精湛。祠堂步梁、架梁均砍削成月梁形式。木柱略呈梭形。駝峰、梁底雕刻精致花卉。該祠保存了明清兩代的建筑特色,是考察順德祠堂建筑發展歷程的實物,有一定歷史價值。2009年7月,馬東

前所何公祠位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮西北村西岸大路13號。西岸何姓四世祖前所公的私伙祠。始建于明末清初,清光緒二年(1876)重修。坐東北向西南,三間三進帶左青云巷,中路面闊13米,總進深46.3米。硬山頂,灰塑博古脊,人字封火山墻,素胎瓦當、滴水剪邊,青磚墻,紅砂巖石、麻石腳。頭門進深兩間11架,前廊三步。墻楣存多幅壁畫,瀾石麥維寬作,保存較完整,并有光緒丙子年款。木檐枋上通體淺浮雕瑞獸、花草,枋上以柁橔隔架,柁橔雕成獅子狀,較為特別。紅砂巖石檐柱及柱礎,低矮的紅砂巖石包臺,紅砂巖石門框,麻石門枕石上浮雕法器。后堂進深三間13架,前三步,后四檁擱墻。明間上方置蠔殼橫披。祠堂建筑風格沉穩古樸,具有藝術價值。2009年7月,前所何公

孝通殿又稱龍母廟。位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮龍潭圩廟前大街5號。宋咸淳元年(1265)創,歷明嘉靖、清乾隆四十四年(1779)、道光五年(1825)等多次重修,現存清建筑風格。坐西北向東南,面闊三間11米,進深兩進19.4米。硬山頂,“雙龍戲珠”陶塑脊,高大馬頭封火山墻,山墻上飾豐富的灰塑,綠琉璃瓦當、滴水剪邊,青磚墻,麻石腳。前殿進深兩間九架,前設雙步廊。正殿進深三間十三架,前后三步廊。廟宇木雕、石雕、磚雕精彩紛呈,蝦公梁、門枕石、封檐板、梁架、墀頭等處,均飾有精致圖案。內存光緒年間的“龍光再煥”木匾和--行敬奉的美木雕。廟宇是順德清代廟宇建筑的杰出代表之一,在信眾中具有較大影響。2006年10月25日,孝通殿(龍母廟)被列入第

古朗村位于順德杏壇鎮,離鎮中心西北5.5公里,面臨甘竹灘,面積5.42平方公里,戶籍人口4800余人。古朗村素有“西江水先到古朗”的說法,村內水道縱橫,古橋座座。和順德很多古村一樣,古朗也已經有了數百年的歷史。古朗開村于宋末元初,鼎盛時期有萬余人口。數百年過去,古朗八景——青云起鳳、西河洗浴、沙溪分流、飛舟引龍、二角孖松、碧波玲瓏、跨鰲映月、永安芙蓉等大部分還保存著。走進古朗村,一股嶺南水鄉的氣息撲面而來。民國的、晚清的、甚至是明早期的建筑比比皆是,行走其中,仿佛置身于一幅嶺南畫卷之中。古朗村還是順德著名的“長壽之鄉”。清朝時,有一位老人年過百歲,乾隆皇帝當時親自下圣旨紀念,至今還留有記載此事“百歲坊”。到了現代,村中長者生活悠閑安

景崖黃公祠位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮右灘錦蘭坊一巷1號。祀奉右灘黃姓六世祖景崖公。清光緒十一年(1885)重修,存清中期建筑風格。坐西南向東北,廣三路,總面闊29米,中路面闊三間13.4米,進深兩進深41.6米,占地面積達1200多平方米。硬山頂,灰塑脊高大,人字封火山墻,青磚墻,鴨屎石、紅砂巖石腳。頭門前廊梁架雕刻精美。墻楣“醉酒圖”存光緒十一年年款。后堂進深五間18.5米。前為三組軒廊。中為七架梁。后三步廊。結構較獨特。后堂前兩廡體量較大。祠堂木雕十分精細,駝峰雕刻花卉及麒麟、鳥雀等,鰲魚托腳鱗、須、腳等細節較講究。部分梁架稍呈月梁形式。該祠規模較大,也具有一定的藝術價值。2011年9月,景崖黃公祠被列入第五批順德區文物保護單

西馬寧何氏大宗祠位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮西馬寧大巷二巷11號。始建于明代,清道光六年(1826)、咸豐十一年(1861)重修。坐東南向西北,三間三進,面闊15.30米,進深57.80米。硬山頂,龍舟脊,人字封火山墻,素胎瓦當,滴水剪邊,青磚墻,麻石、紅砂巖石腳。頭門進深兩間十三架,前設四步廊。門框內陰刻道光年款。門枕石、隔架科石雕精致生動。中堂列宿堂進深三間十一架,前后雙步廊。前帶麻石砌就的低矮月臺。后堂進深三間十一架,前后雙步廊。堂內存同治八年(1869)的圣旨木匾。祠堂石刻、木刻、磚雕、灰塑保留較好,壁畫可辨出題款,是較具代表性的清代順德宗祠建筑。2009年7月,西馬寧何氏大宗祠被列入第四批順德區文物保護單位。

百歲坊位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮古朗村天市街衛生站側。清乾隆十七年(1752),為伍得覺之妻梁氏101歲壽終而建。坐北朝南,三間四柱三樓石牌坊。明間闊1.43米,次間闊0.78米。通高約4.8米。紅砂巖和鴨屎石質,重修時加入花崗巖。歇山頂,脊飾鰲魚寶珠。出三抄砂巖如意斗栱托檐。明樓龍門枋陰刻楷書“貞壽之門”。額枋正刻 “百歲坊”,落款:“旌表百歲伍門梁氏”,“乾隆十七年仲冬谷日”,背刻梁氏生卒、賞賜情況。額枋正面雕有雙龍戲珠及人物場景圖案。牌坊背面置“恩榮”牌匾,牌匾邊緣環繞雙龍戲珠及雙鰲。牌坊為順德少數幾座牌坊之一,雕工精細,有較高的價值。2006年10月25日,百歲坊被列入第四批佛山市文物保護單位。

林氏大宗祠位于順德區杏壇鎮昌教村,1276年宋景炎年間由新會大江鄉開族到順德昌教鄉,祠堂最初建于元、明朝之間,早期規模比較小,于清朝乾隆年間進行大規模擴建,最大建筑面積清同治年間達十畝地之大,現存建筑實體也有5畝之多。林氏算是昌教村比較大的宗族之一,其宗祠也是保留得比較完整。好多都系清中期遺留下來的古物。橫梁上的精細的雕工爭奇斗艷,藝術價值極高。每一個都訴說著不同的寓意、故事。落雁平沙,玉麟吐書,松齡鶴壽等。歷史上昌教林氏人才輩出,有清朝乾隆年間五品頂戴林雨田、清同治十三年欽點武進士守備營副將林瀅。近代國民革命軍少校團長林安民;十九路軍大刀隊教練林少立,淞滬第一戰抗日名將蔡廷鍇將軍部屬上尉團長機關官林景芳。

陳永思堂水步位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮馬齊居委關東大道東北樓前馬齊大涌邊。始建年代不詳,清道光二十七年(1847)重建。坐東北向西南,面向馬齊大涌。中砌麻石平臺,前有臺階上下船。麻石砌的后墻上嵌有石匾額,長2.6米,寬0.85米。陰刻篆書“陳永思堂水步”,落款為“道光丁未重建 容駟書”。平臺兩邊各以15級麻石臺階登上關東大道。昔日此處可供一艘大型人力車渡灣泊,每天往返大良一次,村民將該水步與東邊原有的“陳崇本堂水步”合稱為“大良(渡)埠頭”。該步頭是考察順德宗族與社會的運作方式,以及交通歷史的實物。 2009年7月,陳永思堂水步被列入第四批順德區文物保護單位。

東莊陳公祠位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮馬齊居委關東大街41號。明萬歷年間(1573—1619),為祀奉馬齊陳姓八世祖而建。坐西北向東南,三間三進, 帶左路建筑。中路面闊11.60米,進深37米。硬山頂,龍舟脊,人字封火山墻,灰碌筒瓦,素胎瓦、滴水剪邊,青磚墻,鴨屎石腳。頭門前廊雙步,前廊步架略有弧度,步架間有木雕托腳。第二間梁架的梁頭雕成如意狀。磚雕花窗,邊框雕刻精細的博古、花卉圖案。祠堂石柱多為八棱形鴨屎石質,鴨屎石門框及地面,屋頂曲線和緩。頭門前廊、中堂梁架呈較明顯的月梁形式。祠堂明代建筑風格猶存。2009年7月,東莊陳公祠被列入第四批順德區文物保護單位。

伍憲子故居位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮古朗竹林二巷2號。清代建筑。坐西南向東北,三間兩廊式民居。總面寬10.80米,總深8米。硬山頂,平脊,灰碌筒瓦,青磚墻。故居主人伍憲子(1881—1959),原名莊,又名文琛,號夢蝶。近代報業名人。早年隨康有為受業,加入保皇會,歷任《香港商報》、《南洋總匯報》、《國事報》主筆。民國初年,任廣東、湖北內務司司長,并與徐佛蘇合辦《國民公報》。其后創辦《唯一日報》、《共和日報》、《平民周刊》和《丙寅》雜志、《世界日報》、《紐約公報》等報刊雜志。其故居有保留的價值。2006年10月25日,伍憲子故居被列入第四批佛山市文物保護單位。

上地躍龍橋位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮杏壇上地前街。清康熙十七年(1678)建。為單孔石拱橋。東南-西北走向跨越前涌,連接前街與東便街。全長13.2米,頂寬3.25米,高3.6,跨度4.50米。橋墩為紅砂巖石質,以由深淺顏色不同的兩種紅砂巖石塊橫聯式砌置橋拱。紅砂巖石筑橋面。紅砂巖石欄板上陽刻“躍龍橋”三字,落款為“康熙戊午(1678)”。一邊現存石階10級,一邊現存石階11級。石級由紅砂巖石、鴨屎石混合構筑,比一般橋梁的臺階略寬。橋梁保存較完整的清初建筑風格,具有較高的歷史、藝術價值。2006年10月25日,躍龍橋被列入第四批佛山市文物保護單位。

麥孟華、麥仲華故居位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮吉祐村愛日名關二巷4號。是麥孟華、仲華兄弟的祖輩世代居住之所。坐西向東,面闊10米,進深5米。現僅存大廳一座。硬山頂,龍舟脊,鑊耳山墻,素胎瓦,青磚墻。麥孟華(1874—1915),字孺博,號蛻庵。光緒十九年(1893)恩科舉人。曾參與公車上 書-,是維新派報業的主力軍之一。麥仲華(1876—1956),字曼宣,號武穎。清諸生。康有為的受業弟子,女婿。民國初曾任司法儲才館秘書、香港電報局局長等職。其故居是研究中國近現代史的物證。2006年10月25日,麥孟華、麥仲華故居被列入第四批佛山市文物保護單位。

龍潭水閘位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮龍潭村齊杏聯圍順德支流涌口。始建于清道光二十年庚子(1840),光緒十六年(1890)重修。閘東西走向,單孔閘。長38.6米,閘面寬6.4米,面積247平方米。麻石砌筑閘墩。前閘為麻石砌筑結構,木樁基礎;后閘為槳砌石結構,天然地基。閘墩上有麻石質栓門石。閘前麻石匾陰刻“龍潭水閘” 四個楷書大字,落款為“道光二十年庚子建”、 “麥村萬玉店造”。閘旁有麻石刻碑一塊,內容為鄉約事宜。該閘是順德保存的較有規模的清代舊閘,對研究順德的水利史有著重要的意義。2006年10月25日,龍潭水閘被列入第四批佛山市文物保護單位。

何彥及其父墓位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮西登村小金山北端。墓主是明按察副使、太仆寺卿何彥及其父。坐西南向東北。南端為何彥父親何千之墓,寬4.6米,深4米,高2米。北端為何彥墓,寬5.3米,深4米,高2.5米。兩墓均為交椅狀,由鴨屎石構造。垅環中央置卷云紋裝飾或寶珠,山手上均置兩只鴨屎石貔貅。何彥墓碑龕雕成屋狀,5坑,八棱形鴨屎石柱,中嵌黑云石墓碑,墓前存香爐和麻石祭桌,桌上刻“何石川祖山拜桌”。何彥及其父墓是順德保存較好的明代墓葬,具有藝術、歷史的研究價值。 2006年10月25日,何彥墓被列入第四批佛山市文物保護單位。

明遠橋在杏壇鎮逢簡鄉,按順德縣志記載,該橋為宋代李仕修建造。這是順德梁式三孔石拱橋中,文獻記錄最早的一座。因經歷代重修,現橋已難找宋代風貌,僅存明代的風格了。史料記載:李仕修,字建業,杏壇鎮逢簡人,宋代慶元已未(1199)科進士,任福建肅政廉訪司僉事,升浙江行省參政,曾在鄉筑大石橋數座,便利行人。該橋為梁式三孔石拱橋,紅色沙巖石構筑。全長24.8米,頂寬4.7米,高4.5米。橋拱為縱聯砌置法,橋欄華板刻有各種花紋圖案。兩旁望柱各十四條,柱頭雕石獅一只,現僅存十只。該橋兩邊斜道不砌石級,行人來往象上下斜坡一樣,古代車馬過橋,可暢通無阻。站在橋上左右眺望,寬闊的河涌兩岸,整齊的石砌墻緊靠河壁。蕉林蔗地上,舊日店鋪基礎依稀可辨,為我們勾勒

巨濟橋位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮逢簡村逢簡圩入口處。宋李仕修主建,歷經重修,民國十八年(1929)重建。橋為三孔石拱橋,南北走向。長23.6米,寬4.5米。橋墩用麻石砌成,墩下砌三角形分水尖。以麻石塊橫聯式砌置橋拱,條石橫向砌成橋面。橋身石匾刻“巨濟”兩字,落款“民國十八年合鄉重建”。橋欄板雕有花紋圖案,并刻“橋面一帶,禁賣什物,有礙交通,嚴拿究罰”和“齊安義盛造”字樣。該橋是順德保存較好的清代石拱橋,對研究順德社會歷史、橋梁建筑史具有較高的價值。2006年10月25日,巨濟橋被列入第四批佛山市文物保護單位。

金鰲橋,又名玉蝀橋。位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮逢簡村根小組大地街。清康熙三十六年丁丑(1697)科進士劉云漢建造。曾于民國十年(1921年)重修。橋為單孔石拱橋,南北走向,跨越丁字橋涌。橋長14米,寬3.05米,高3.50米,孔跨6.9米。橋墩為紅砂巖石質,以紅砂巖橫聯砌置法砌筑橋拱,橋面用白色水成巖砌成。橋兩邊各有十三級石級,橋欄一邊陽刻”金鰲”,另一邊刻有“玉蝀”二字,并陰刻“民國十年辛酉冬修”。橋梁是順德順德保存較好的清初橋梁。2006年10月25日,金鰲橋被列入第四批佛山市文物保護單位。

節孝坊位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮古朗村排牙坊。清嘉慶三年(1798),為伍文光妻林氏立。牌坊坐西北向東南。為四柱三間三樓廡殿頂石牌坊。高4.25米,明樓寬3.3米,總寬5米。牌坊以花崗巖構筑,脊兩端飾鰲魚咬含,出三抄如意斗栱托檐。柱根有抱鼓石夾護。明間檐下置“圣旨”石匾,匾框以龍鳳環繞。坊額正面陽刻“節孝”,背面刻“奕世流芳”四字。次樓枋額上浮雕葫蘆等圖案。節孝坊是順德存留較少、保存較好的牌坊,石雕工藝相當精湛,具有較高的歷史、藝術價值。2006年10月25日,節孝坊被列入第四批佛山市文物保護單位。

昇平人瑞坊位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮上地石獅巷4號左前方。清同治六年(1867)為旌表何大寬百壽而立。牌坊坐西北向東南,為四柱三間單向沖天式石牌坊。高5.35米,面寬4.5米。整座牌坊以花崗巖筑成。柱頂飾寶珠。前后柱根有八塊抱鼓石夾護。明樓中懸“圣旨”石匾,枋額上陰刻“昇平人瑞”四個行楷大字,落款為“同治六年(1867)奉旨旌表百歲 教授文林郎何大寬立”。 枋下雀替浮雕博古、花卉紋飾。該牌坊形制基本完整,是順德僅有幾座清代牌坊之一。2006年10月25日,昇平人瑞坊被列入第四批佛山市文物保護單位。

合興當鋪位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮龍潭村委會內。清代建筑。坐北向南。面闊12.68米,深9.5米,高五層共24.50米,占地約121平方米。平頂,青磚墻,紅砂巖墻基高3.6米。墻上開四排紅砂巖石貓兒窗。當鋪大門存有鐵門框。樓內部兩條巨大的磚柱直通樓頂,每隔一段夾以麻石。依柱用木砌樓板,以木檁條承托樓板。該當鋪外墻及內部結構較完整,是順德罕見的、保存較好的當鋪,對研究順德金融業發展有著重要作用,具有很高的歷史、藝術、科學價值。2006年10月25日,合興當鋪被列入第四批佛山市文物保護單位。

愛日橋位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮龍潭村古粉牌坊前200米,是通入古粉村的重要通道。明代建筑。橋為單孔石拱橋。東南-西北走向,長13米,頂寬3.4米,高3.6米。以紅砂巖條石橫聯式砌筑橋拱,券頂稍尖。橋面橫向鋪砌白條石。鴨屎石橋欄,重修時加入麻石。望柱上飾有寶珠。欄板為鴨屎石質。欄板上陽刻“愛日橋”楷書。并雕刻有禹門、仙鶴、龍、雙鳳、牡丹及八寶圖案。橋兩端以麻石臺階上落。該橋較華麗、精致,是順德現存古橋的代表作之一。2006年10月25日,愛日橋被列入第四批佛山市文物保護單位。

昌教村委會位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮中心城區東南2.2公里,面積4.12平方公里,規劃建設的佛山市九橫公路經過該村。昌教村只是佛山眾多村居之一,但它的古跡特色絕不輸于佛山任何一條特色村居。

蘇氏大宗祠位于順德區杏壇大街。為明代建筑(約1500年),清代有重修。坐北向南,進深三進,總面闊15.25米,總進深29.38米。硬山頂,青磚木結構,紅砂巖石地腳。第一進面闊五間。前后包臺共4個。前兩包臺有八角石柱6條,龍鳳抱鼓石一對。后包臺坤甸木柱4條,兩邊石臺階。明間設上、下兩門。檐柱為八棱型石柱、六棱型石柱,覆盆式柱礎,石質為鴨屎石,檐柱頂木架結構,用一斗兩升承托前檁。第二進為抬梁式木構架結構,圓型木柱,覆盆柱礎。石質為鴨屎石。上蓋用駝峰、斗拱承托五架梁,駝峰足飾云水紋,上刻纏枝花,用一升兩斗承托。后座為抬梁式蜀柱五架梁,圓型木柱。下為覆盆石柱礎,石質為鴨屎石。祠堂是反映明代順德祠堂建筑特色的重要實物。2006年1月8日公布為

北水水閘位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮杏壇齊杏聯圍順德支流北水涌口。主閘始建于道光二十一年(1841),1958年加建二級閘。主閘為單航道水閘,東北-西南走向,跨越北水涌。長57.3米,寬16米。麻石砌筑閘墩,木樁基礎。閘墩前帶三角形分水尖,旁砌筑漿砌石圓形分水尖。水泥閘門,門上置鐵門框。閘面鋪設水泥。二級閘為漿砌石結構,天然地基。水閘結構仍牢固,外觀完整較好,具有一定的歷史意義。2006年10月25日,北水水閘被列入第四批佛山市文物保護單位。

黎氏家廟及民居群位于順德區杏壇鎮昌教村。建于清同治元年(1862年)。坐南向北,三間四進,總面闊29.39米,總進深53米。整座建筑基礎為白色花崗巖石,青磚筑墻。第一進正門前是白色花崗巖石鋪地。門楣上刻有“黎氏家廟”四個大字。兩側有白色花崗巖石包臺,磚木石構件,上均有雕刻,題材有人物及鳥獸。內墻有壁畫。第二進是御書亭。御書亭內地面鋪砌白石。東、西、北均有石臺階和石欄。亭中有“圣旨”、“金牌”牌匾。黎氏家廟及民居群是典型的嶺南風格,其周圍環境是典型的水鄉生態環境。黎氏家廟及民居群的主人是黎兆棠,歷任禮部主事、總理衙門章京、臺灣道臺,任職為官時,以愛國御侮著稱。民居群中黎兆棠的宅院布局,迂回曲折、靈巧活潑。它的周圍為黎氏族人建造的民居,

資政大夫梁公祠位于廣東省佛山市順德區杏壇鎮麥村東北大道58號。建于清咸豐九年(1859)。坐西北向東南。面闊三間10.2米,進深兩進25.3米。硬山頂,灰塑博古脊,人字封火山墻,素胎瓦當,青磚墻,麻石腳。頭門進深兩間11架。以柁橔、斗栱及回字形梁架承托。麻石檐柱。后堂進深三間13架,以瓜柱承托后堂梁架及檁條。四根木金柱。祠堂規模不大,裝飾簡單,但回字形梁架順德少見。2011年9月,資政大夫梁公祠被列入第五批順德區文物保護單位。

黃氏大宗祠位于杏壇右灘村,始建于明代,它是明代萬歷狀元黃士俊的家族祠堂。黃氏大宗祠占地1614平方米,為三門五間三進磚木結構硬山頂式建筑。歷經重修,各時期建筑風格均有保留,極具珠江三角洲明清時期的典型藝術特點。大門兩邊有石砌包臺,兩側門額上分別混雕花鳥飾紋和“兆啟鰲頭”、“徽流燕翼”,梁枋兩端雕有人物、花鳥飾紋,祠堂木雕工藝極其精湛雅致。黃氏大宗祠2002年成為廣東省文物保護單位,現建成順德狀元文化博物館。

梁氏大宗祠即崇德堂。位于順德區杏壇鎮光華村。清代建筑,2002年重修。是狀元梁耀樞宗族祠堂。坐北向南,三間二進,總面闊12.73米,總進深28.90米。頭進面闊三間,進深二間。鑊耳山墻,灰塑博古瓦脊,碌筒瓦,綠琉璃瓦剪邊,麻石腳。大門懸掛“梁氏大宗祠”木牌匾。第二進脊頂灰塑東側麒麟,西側雀鳥圖,中間是龍鳳朝陽。正中懸掛“崇德堂”牌匾。2006年1月8日公布為順德區文物保護單位。

桑麻北街五巷2號民居廣東省佛山市順德區杏壇鎮桑麻村北街。清代建筑。為三間兩廊式布局的嶺南民居,正屋后帶有后廚。正屋坐西北向東南。總面闊10.1米,總進深13.2米。硬山頂,龍舟脊,鑊耳山墻,灰塑瓦當,青磚墻,開貓兒窗,麻石門框,紅砂巖石門框,存有趟櫳門。民居建筑風格和整體形制較完整,后廚山墻成半只鑊耳形狀,較獨特。2006年10月25日,桑麻北街古村落被列入第四批佛山市文物保護單位。

昌教鄉塾位于順德區杏壇鎮昌教村。清同治丙寅年(1866年)創建,光緒戊戌年(1898年)重建。坐西向東,三間二進,總面闊22.34米,總進深24.95米。青磚墻,階磚鋪地。磚雕、木刻、壁畫保留完好。頭門是白石平臺,白石門框,門框上有白石匾一塊,刻有“昌教鄉塾”,上款為“同治丙寅(1866年)歲創建”,下款為“光緒戊戌(1898年)歲重建”。門聯為木制作,刻有“昌明世運,教化鄉閭”。頭進兩側有房多間。內有碑文《昌教光輝兩鄉補費改閘存案合約碑記》,落款為“光緒六年(1880年)太歲庚辰開歲五日,里人黎兆棠序于教忠草堂”。頭進、二進之間以天井、迴廊相連,迴廊內有房間。2006年1月8日公布為順德區文物保護單位。2006年10月25日,昌教

杏壇鎮右灘村是明代狀元黃士俊的家鄉。位于杏壇鎮西8.2公里,地處順德、南海、新會、鶴山四市、區的交匯點,西臨西江干流,北臨甘竹溪,面積6.04平方公里,順番公路途經右灘村。黃氏大宗祠是省級文保單位。

龍潭位于順德區杏壇鎮,元朝末年(約1368年),當地鄉民基本豐衣足食,生活豐裕,遂感開庭有助國泰民安,風調雨順,深感“龍母之恩”,皇恩浩蕩,遂集資籌建萬民敬仰的“龍母廟”,其建造之規模,與悅城龍母廟近似,其間經過600多年的歷史滄桑,又經明清幾代重修,形成現有的龍母廟,所以,俗傳“龍化于此”,故稱龍潭龍母廟。隨著時代的更替,特別是改革開放后,人們的生活水平得到不斷的完善和提高,體育運動逐漸普及,把龍舟競渡作為一種文娛體育,把龍母誕五月初八日龍舟競渡亦稱為“水鄉節”,各地的彩龍也紛紛前來龍母廟參與拜祭,數量每年都超過二三十只以上,整天河涌彩龍飛躍,鼓聲陣陣,彩旗招展,炮竹聲聲,善男信女,老老少少,洋溢著水鄉人民的喜悅心情,兩岸觀賞彩龍

漱南五公祠位于順德區杏壇古朗世祖巷1號,年代為明。該公祠建于明崇禎四年辛未年(1631),坐北向南。通面闊29米,通進深24.6米。碌筒瓦面,鑊耳山墻。兩側包臺(塾)高1.5米,基座石刻花紋。石欄板雕貴人出行圖案。梁架托木雕貴人敬酒及迎賓圖案。梁架雕花至前檐,地面鋪設階磚。此祠建筑開闊高大,柱間斗拱亦長大,柱礎形式多達五六種。頭進偏間墻上鑲有三塊碑記。

杏壇梁氏大宗祠位于順德區杏壇光華德彥大道牌坊邊,年代為清。該宗祠坐北向南,通面闊12.73米,通進深28.90米。頭門闊3間,進深兩間。碌筒瓦面,綠琉璃瓦剪邊,灰塑博古瓦脊,鑊耳山墻,青磚麻石墻腳。大門口懸掛梁氏大宗祠木牌匾。梁架東西兩邊雕有三個人物。二進后部正中神座頂懸掛“崇德堂”牌匾。脊頂東側麒麟,西側雀鳥圖,中間是龍鳳朝陽。顯示清朝古建筑風格。

北水尤氏大宗祠位于順德區杏壇北水北昌東,年代為清。該宗祠坐南向北,總面寬36米,總進深68.55米。前座為紅砂巖基礎,兩邊包臺,白石門框,水磨青磚,金字山墻。中座前面有寬闊的天井和露天平臺,長廊五間。祠內雕梁畫棟,木、灰、磚雕工藝精湛。據有關史料記載,此祠于清雍正三年(1725)建后座,清乾隆三十年(1765)建中座,三十四年(1769)建頭門,歷時四十二年。祠內有碑志多塊:《新社碑記》、《闔族公議附章程碑記》、《十四傳孫榮附產業土名稅畝列》、《重修始祖祠碑記》、《重修起東始祖祠碑序》。