代縣各街道鄉鎮情況介紹

一. 概況

上館鎮地處代縣縣城,是全縣的政治、經濟、文化中心,全鎮行政面積96平方公里,耕40378畝、牧草2萬畝、經濟林1.2萬畝,轄29個行政村和5個居委會,現有人口4.3萬人,其中農業人口2.2萬人。 二.區劃沿革: 上館鎮位于滹沱河北畔,雁門關南川,東連上磨坊鄉,南隔滹沱河與新高鄉為鄰。解放初,劃為二區,1953年劃城關鄉,1956年改城關鎮;1958年改星火鄉;同年在繁、代合縣時期,建代城公社;1961年改城關公社。1981年改城關鎮,2002年改為上館鎮。 |

陽明堡原名羊頭城。史載春秋晉大夫復姓羊舌,名恬字叔向,相傳巡行于此,有人奪羊以肉給叔向母,母埋之,故建羊舌大夫祠。廟塑有羊頭像俗稱其為羊頭城,因地處滹沱河之陽,1065年筑堡。后遂演變為陽明堡。

二、概況 陽明堡鎮位于代縣縣城以西9公里處,東經114°29′-114°31′,北緯38°46′-39°53′,是代縣的西大門。其地東與上館鎮相連,西與原平市接壤,北與雁門關鄉相鄰,南以滹沱河為界。全鎮總土地面積110平方公里,轄36村,6061戶,20102人。2006年全鎮農村經濟總收入為2.31億元,農民人均純收入為2210元。

陽明堡鎮交通便利, 108國道和京原鐵路橫貫全鎮東西,208國道和108國道在鎮中心交匯,形成遠近聞名的三行路商貿市場,大運高速公路穿境而過并留有進出口, 陽明堡鎮是我國古今重要的軍事要地,同時又是商賈票號的起源地,境內文物古跡眾多,較知名的有白仁巖、和府、普濟寺、玉樓等。06年陽明堡鎮被省政府命名為省級歷史文化名鎮。 |

代縣轄鎮。1958年屬聶營公社,1961年析置峨口公社,1984年置鎮。位于縣境東南部,距縣城28公里。面積83.1平方公里,人口3.46萬。京原鐵路、太鋼峨口鐵礦專用鐵路及通往五臺山的公路過境。水資源豐富,峨河全年有水。省重點水利工程南水北調已竣工。轄峨口鎮居委會和郝街、樓街、峨西村、興圣、富村下前街、富村麻黃街、富村下園街、富村下街、正下社、東下社、西下社、東灘上、上高陵、下高陵、南留屬舊村、南留屬新村、佛光莊、上木角、下木角、溝子、南井溝21個村委會。鄉鎮企業以采礦、冶煉、商貿、建筑、運輸、飲食服務業為主。農業主產玉米、水稻、蔬菜,特產辣椒、煙葉。古跡有文革中拆毀,正在重修的東西寺和佛光寺、普照寺。 |

代縣轄鎮。1953年設聶營鄉,1958年改公社,1984年置鎮。位于縣境東部,距縣城20公里。面積136平方公里,人口0.93萬。蘇木公路過境。轄聶營、東高泉、西高泉、東段景、西段景、鮑家溝、黑山莊東村、黑山莊上街、黑山莊下街、黑石、窯子(楊家梁)、云霧、石墻(大紅才、初一溝、大水溝)、灣根(韋子坪)、李家莊、蔡家莊、錄青、代敏、石湖、王家坪、羊次、南黃草院、甘林頭、板鋪、梁地、王老莊、河陽溝、長界28個村委會。農業主產高粱、玉米、谷子、水稻。 |

因本地棗樹出名而命名。中華人民共和國成立初,境域屬一區;1953年建棗林鄉;1958年成立棗林公社;1984年改名棗林鎮;2021年撤銷胡峪鄉,并入棗林鎮。 代縣撤銷胡峪鄉,整建制并入棗林鎮。以原胡峪鄉和原棗林鎮的行政區域為棗林鎮的行政區域,鎮人民政府駐小敦素村。 |

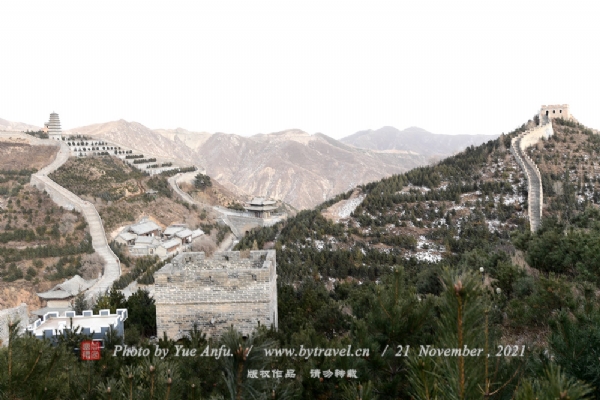

雁門關鄉位于代縣西北部,距縣城15公里,與原平、山陰、朔州相毗鄰,208國道南北貫穿,大運高速公路就在界內,交通十分便利,全鄉現有2198戶,7505口人,總土地面積166.8平方公里,占全縣的十分之一。

境內有馳名中外的國家級文物雁門關和明朝內長城,還有-和閻錫山談判窯洞和李闖王試刀石等眾多文物景點,旅游優勢較為明顯。 近五年來,全鄉堅持“基地興農、開發興農、科技興農、產業興農”的方針,認真貫徹落實中央關于加強農業基礎地位,加快農業發展的精神,始終把強化農業基礎設施建設,改善農業生產條件作為推進農業持續發展的重要措施。 首先狠抓了農田水利基本建設工作,新打深井8眼,維修恢復機井15眼,埋設節水管13000米,新修灌溉渠道12000米,新增和改善水澆地2600畝, 水保初治2000畝,改造中低產田1650畝,秋機耕1.13萬畝,南口、陳家莊、王莊三村1403口人,285頭大牲畜解決了飲水問題。其次在道路建設 方面,涉及16村90公里的通村路,也已全部硬化,連續三年超額完成縣委、縣政府下達的任務。 在特色農業種植方面,重點推廣農業新技術,大力調整農業產業結構。一是以上田為中心,發展玉米制種2000畝;二是以西五村為中心,發展優種谷子3000 畝;三是以白草口、柳林為中心,發展紅蕓豆1000畝。另外,推廣地膜覆蓋4500畝,優種推廣26000畝,推廣配方施肥新技術15000畝,全鄉玉米 種植面積每年穩定在6000畝以上,產量占到糧食總產量的35%以上。與此同時,還重點實施了退耕還林工程,面積達到2350畝。另外,豬、羊大畜的飼養 量逐年上升,畜牧業的收入占到總收入的30%,“林、草、畜”的產業鏈條基本形成。[1] 雁門關鄉隸屬于山西省忻州市代縣。雁門關鄉轄:上田村、殿上村、陳家莊村、西段村、新莊村、野莊村、北王莊村、張家河村、西瓦窯頭村、黑石頭溝村、牛大溝村、城上村、前腰鋪村、南口村、太和嶺口村、試刀石村、白草口村、秦莊村、王莊村、小溝村、東水泉村、趙莊村、麻布袋溝村、羅莊村、后腰鋪村、阜家坪村、高二溝村、雁門關村、大峪溝村、柳林村、老杏溝村等。 |

因居深峪口,故名峪口。1958年屬新高公社;1961年成立下莊公社;1963年公社遷駐峪口村;1984年稱峪口鄉;2021年與灘上鎮合并為峪口鎮。 代縣撤銷灘上鎮、峪口鄉,合并設立峪口鎮。以原灘上鎮和原峪口鄉的行政區域為峪口鎮的行政區域,鎮人民政府駐峪口村。 |

新高鄉位于山西省代縣縣城以南,東接峪口鄉,西界原平市,南依五臺縣,北臨滹沱河,全鄉總面積210平方公里,轄41村,5414戶,18781人。高效農業、工礦企業、優質畜牧業、綠色旅游業等產業都取得了長足的發展,2008年全鄉經濟收入2.48億元,糧食總產量8200噸,農民人均收入2625元。

新高鄉位于縣城南2.5公里處,北臨滹沱河,南依五臺山,西界原平市,面積210平方公里。轄41村,人口18739 山西省代縣新高鄉地理位置 人。耕地面積4.67萬畝。中解河縱貫南北,高蘇路橫穿東西,趙杲觀旅游公路南北相連。 新高鄉區位優越,交通便利,地平土肥,水源充足,礦藏資源聚集,“工、農、旅”三大產業發展勢頭強勁。全鄉農業經濟以水稻、辣椒、蔬菜、水果玉米、立體種植為主,林果業以優質酥梨、蘋果、葡萄、核桃為主,并且以退耕還草和家畜養殖為主的養殖業正在逐步興起。工業經濟形成了以鐵礦采選為主導,以汽車運輸、汽修、化工配件等的工業體系和以餐飲、商貿、住宿為一體的第三產業。民營經濟在全縣工業經濟中的份額逐漸加大。旅游業初步形成以國家級森林公園(趙杲觀),及古松寺、韓街積萃苑等附屬景點為主線的旅游體系。 2010年全鄉農村經濟總收入21550萬元,糧食總產量7464噸,農民人均收入2284元。[1] - 歷史沿革

新高鄉,1953年屬中解鄉,1958年成立新高公社。1984年改新高鄉。2000年交口鄉并入該鄉。 |

上磨坊鄉位于代縣縣城東7公里,地處滹沱河北岸,東連棗林鎮,西毗上館鎮,北部山區與山陰縣銜接,南與胡峪鄉隔河為鄰,京原鐵路、108國道沿鄉北而過,交通十分便利。全鄉現有34個自然村,11045人。該鄉農業基礎條件較好,農村經濟發展很快。

二. 區劃沿革: 解放初上磨坊鄉屬代縣二區管轄,1953年劃為上磨坊鄉,1958年屬代城公社,1961年成立上磨坊公社,1984年改上磨坊鄉,2000年.12月胡家灘鄉并入本鄉。鄉名來歷因舊時官府在這里作過磨面作坊故名。 二.磨坊鄉下轄村: 磨坊村、上門王村、下門王村、南家寨村、磨坊堡村、十里鋪村、里會村、樸村村、西若院村、東若院村、候家溝村、三家村、任家莊村、阿家梁村、神澗村、赤土溝村、小西莊村、紅泥灣村、胡家灘村、義城溝村、單馬道村、洪塘村、輝躍溝村、鐵匠營村、東馬圈村、水溝村、大灘梁村、龍王溝村、辛窯村、一道河村、蔡家園村、王二溝村、黃土梁村、稱達溝村。 |