廈門市各區情況介紹

思明區是廈門市的經濟、政治、文化、金融中心,位于廈門市南部(含鼓浪嶼全島),三面臨海,與小金門諸島和漳州大陸隔海相望,面積84平方公里,全區常住人口為106.2萬人。下轄鼓浪嶼、鷺江、中華、廈港、開元、筼筜、梧村、嘉蓮、蓮前、濱海10個街道辦事處,設有98個社區居委會。思明區人文薈萃,廈門市歷史名人鄭成功、陳嘉庚,都在思明留下深深的足跡,世界文化遺產鼓浪嶼、廈門大學、南普陀寺成為最燙金的“三張名片”。2021年地區生產總值增長8.2%,人均GDP首次突破20萬元,財政總收入和地方一般公共預算收入分別增長9.4%、16.2%,經濟運行質量一季好于一季。

【自然信息】思明區屬南亞熱帶海洋性季風氣候。長年氣溫較高,雨量充沛,一年四季草木常青,蔬菜瓜果不斷。按四季候溫劃分,春季84天,夏季178天,秋季103天,長夏無冬,春秋相連。受海風影響,夏季基本無酷暑,日最高氣溫≥35℃的,每年平均僅5天。每年平均最低候溫12℃,在2月的第一候(1~5日),島內平均霜日為8天,且為輕霜。島內平均年降雨量為1390毫米左右,平均年降雨日數122.8天,多年平均相對濕度77%,日照時數平均達1878.2小時。雨量多,溫度適中,雨日少,氣候宜人。

綿長的深水岸線,碧海、藍天、沙灘、奇石、綠樹、新鮮的空氣、宜人的氣候,為思明區成為中國最美麗的海港風景城區提供了優越的自然條件,從而也使思明區在創建全國強區的拼搏中成為海峽西岸經濟區最活躍的區域之一。

【地理信息】思明區位于廈門市南部,境域北緯24°26′~24°28′,東經118°03′~118°13′,由廈門本島南部和鼓浪嶼全島組成,北面與湖里區毗鄰,東、西、南面與小金門諸島及漳州市隔海相望,總面積84平方公里。

思明區周圍海域寬闊,港域面積達275平方公里,港闊水深,外航道水深達12~25米,寬1000米以上,可通航10萬噸級船舶;內航道水深大部分在10米以上,局部8米,寬數百米,可通萬噸級船舶港區岸線長234公里,其中深水岸線43公里。港外有大金門島、小金門島、大擔、浯嶼等一系列島嶼組成天然屏障,港內風浪小,可建萬噸泊位約40個,最大可建10萬噸泊位。港內潮差達4~6米,落潮流速大于漲潮流速,泥沙淤積少。地處亞熱帶,終年不凍。年平均霧日30.8天,對航行影響不大。

思明區地勢西北高東南低,丘陵、臺地、平原依次向海岸過渡。思明區由于面積小,河流短小且直接入海,島內水資源總量小,不能滿足生產生活的需要,九龍江北溪引水工程成為向廈門島供水的主要水源。花崗巖丘陵、山地和沙灘,為旅游提供自然資源。 |

海滄區(古屬漳州府海澄縣、泉州府同安縣)是廈門市六區之一,海滄區全境位于海滄半島,與廈門島隔海相望,位于廈門本島西面,南臨九龍江出海口,西與漳州臺商投資區接壤,北與集美半島相連,閩南廈漳泉金三角地區的突出部位,福建南部拓海貿易的重要港口,是中國大陸主要的國家級臺商投資區。2017年12月,當選中國工業百強縣區。2018年11月,入選2018年工業百強區。總面積186.82平方千米。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,海滄區常住人口為582519人。

海滄區位于東經117°52′51″~118°04′17″、北緯24°25′18″~24°38′50″。地處廈門市西部,東以海滄大橋連廈門島湖里區,東南隔廈門港與思明區相望,南臨九龍江口以廈漳大橋接漳州市龍海區,西南、西與漳州市龍海區交界,西北與漳州市長泰區相鄰,北與集美區灌口鎮接壤,東北隔馬鑾灣以新陽大橋連接集美區杏林街道。

屬南亞熱帶海洋性季風氣候,冬無嚴寒,夏無酷暑,年平均氣溫20.9℃,1月平均氣溫12.4℃,7月平均氣溫28℃。氣溫年、日較差都小。平均降水量1187.4毫升。7~9月為臺風季節。降雨集中在每年5月至9月。極端最低氣溫2℃,極端最高氣溫38.5℃,年均日照時間2233.5小時,年均降水量1143.5毫米。

海滄主要由山地、丘陵、臺地、平原和灘涂組成,地勢平坦,地質構造穩定。東、南二面臨海,北面靠山。北片區基本地勢是從南、西、北三側向馬鑾灣水域傾斜,西北部為高山地形,緊靠海拔933米的天柱山,地勢自西北向東南傾斜,中部蔡尖尾山海拔422.2米,西部連接文圃山381.6m,地勢自南向北傾斜,形成典型的海灣地形特征。南片區整體地勢較為平坦,除京口巖山最高海拔137.9m外,其余地勢低于23m。

氣候屬南亞熱帶海洋性季風氣候,冬無嚴寒,夏無酷暑,年平均氣溫20.9℃,1月平均氣溫12.4℃,7月平均氣溫28℃。氣溫年、日較差都小。平均降水量1187.4毫升。7~9月為臺風季節。降雨集中在每年5月至9月。

海滄區擁有豐富的生態旅游資源、文化旅游資源、康體休閑等自然和人文旅游資源。

生態旅游資源包括有天竺山、蔡尖尾山、大屏山等山體;有馬鑾灣、海滄灣等海灣;有海滄湖、天竺湖、皓月湖等湖泊;有火燒嶼、大嶼、大兔嶼等島嶼。

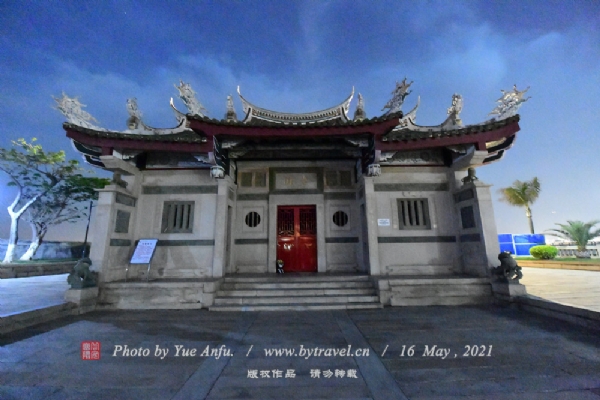

文化旅游資源包括有新垵紅磚古厝、蓮塘別墅等古民居;有青礁慈濟宮、石室禪院、石峰巖寺等宗教場所;有蜈蚣閣、大道公(保生大帝)信俗等非物質文化遺產;有油畫、瑪瑙、瓷藝、妙香等特色文化產品。

康體休閑旅游資源包括有日月谷、湯岸等溫泉;有東方高爾夫鄉村俱樂部、石塘體育公園等體育健身場所;有青礁村院前社、鑫龍谷休閑山莊等鄉村旅游點;有綠道、自行車系統等康體設施。 |

湖里區是廈門經濟特區發祥地,成立于1987年11月,地處廈門島北部,八山橫貫兩水,三面海域環抱,與金門島隔海相望,陸地面積73.75平方公里、占廈門島48%,轄5個街道54個社區,總人口102.6萬人、其中外來人口66萬人,近年先后獲評國家進口貿易促進創新示范區、全國健康促進區、全國社會治理創新優秀城區、全省首批教育強區、全省文明城區、全省平安先進區。2019年,全區實現GDP1297.3億元、比增8.3%,規模以上工業增加值409.2億元、比增10.5%,限額以上批發零售貿易業銷售總額5459.6億元、比增16.7%,社會消費品零售總額377.7億元、比增13.9%,財政總收入216.6億元、比增7.6%,區級財政收入49.6億元,實際利用外資19.5億元、比增88.7%,固定資產投資比增9.5%。2020年,預計實現GDP1360億元、增長5%左右,財政總收入235.1億元、增長8.5%,其中區級財政總收入51.1億元、增長2.9%,服務業增加值預計增長6.5%,限上批零業銷售額預計增長27%,固定資產投資預計增長25%,實際利用外資預計增長15%,城鎮居民人均可支配收入預計增長7%。

特區基因深厚。1980年,國務院批準在湖里2.5平方公里范圍設立廈門經濟特區;1981年,廈門經濟特區在湖里破土動工;1984年,鄧小平同志在湖里親筆寫下“把經濟特區辦得更快些更好些”的題詞,隨后經濟特區范圍擴到廈門島,2010年擴至廈門全市。

基礎設施完備。位于廈門市域中心,擁有便捷的海、陸、空立體交通網絡,高崎機場、郵輪碼頭、火車貨運站、五條陸路出島通道、廈金航線及正在建設的第二東、西通道都在湖里轄區,地鐵密度全市最高。 |

集美區位于廈門市西北部,西北與漳州市長泰縣交界,東北與同安區接壤,西南與海滄區毗鄰,南與廈門島隔海相望,處于廈門行政區域幾何中心,交通樞紐地位突出。轄區面積276平方公里,地處廈門行政區域幾何中心,常住人口112.6萬人,下轄2鎮4街,設有48個社區居委會、21個行政村轄。1989年5月和1992年12月,經國務院批準相繼設立杏林、集美臺商投資區。

著名僑鄉。集美先輩移居海外的歷史可追溯到元末明初,迄今海外僑胞六萬多人。集美是愛國僑領陳嘉庚先生的故鄉。中央宣傳部等11個部門聯合組織開展評選“100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物就有兩位(陳嘉庚、李林)。陳嘉庚生平事跡陳列館成為中宣部“第一批全國愛國主義教育示范基地”。集美學村入選中國文物學會、中國建筑學會“首批中國20世紀建筑遺產”名錄并獲評省級歷史文化街區和省級僑鄉文化名鎮。“嘉庚精神”超越時代、跨越國界,激勵后來者深懷愛國之情,堅守報國之志,共圓中華民族偉大復興之夢。

交通樞紐。集美地處廈門的幾何中心和廈漳泉三角地帶中心位置,是廈門島通往內陸的重要門戶和廈門經濟特區對外開放的一個重要窗口。擁有4條鐵路、3條干線公路、3條海堤、3座跨海大橋、2條高速公路、3條地鐵,擁有國家東南交通樞紐——廈門北站,在全國規模居前的前場鐵路大型貨場;集美中心城區到東渡港僅6公里、到海滄港僅12公里,距離廈門高崎國際機場僅15分鐘車程,縱橫交錯、便捷通達的交通網絡使集美成為現代化的交通樞紐。

文教名城。集美學村創辦至今已有108年歷史,校友遍布世界各地,文化底蘊深厚。2003年,廈門市委、政府決定,以集美學村為基礎,規劃興建23平方公里的生態文教區,現已匯聚了集美大學、華僑大學、廈門理工學院、中科院城市環境研究所等15所高校和科研機構,形成了學前教育、小學、中學、大學的完整教育體系。集美成為全市、全省乃至全國縣區一級行政區域中學校最為集中、擁有學生人數最多的地區之一。豐富的教育資源,為集美發展提供了有力的人才智力支持。

產業強區。近30年來,杏林、集美兩個國家級臺商投資區堅持創新型高新技術區的發展定位,已形成機械裝備、軟件信息和服務、文化創意和旅游、現代物流、新材料、都市現代農業等主導產業鏈,是廈門乃至全省重要的機械產業制造基地。軟件園三期形成規模效應,注冊企業數5742家,員工超過5萬人,年營收超過320億元,金磚未來創新園在此落地。杏林灣商務營運中心已形成集樓宇經濟、文化影視、金融產業等為一體、總部經濟加快匯聚的中央商務園區。區產業引導基金躋身全國縣(區)級同類基金前三,杏林灣基金聚集區基金管理規模超千億元。

旅游勝地。集美旅游資源十分豐富,是廈門市首個國家“全域旅游示范區”,擁有國家5A級景區陳嘉庚紀念勝地,中國最大的水上園博苑,“戴斗笠穿西裝”的嘉庚建筑群,獲得“吉尼斯世界最大馬戲劇院”認證的靈玲馬戲城、廈門老院子、誠毅科技探索中心、嘉庚劇院等一批燙金城市名片。“集美研學”成為全國研學旅行和對臺交流領域一面亮眼的旗幟。全省首個區縣級“兩岸融合發展中心”在集美成立,成為兩岸交流融合高地。復古鐺鐺車連接集美各大景點,旅游業增長領跑全市,國家級嘉庚論壇、阿爾勒國際攝影季、海峽兩岸龍舟文化節等各種活動的舉辦,有效提升城市軟實力和人文集美城市品牌。

宜居新城。集美新城實現“十年集聚成城”目標,已基本建成人居環境優美、產業業態高端、文化品位高尚、創業條件優越、功能配套完善,具有濱水特色的環灣生態型人文新城,成為踐行習近平總書記關于跨島發展等戰略思想的先行區和島內外一體化建設樣板。全省單體面積最大的廈門市圖書館集美新館、市水上運動中心、軟件園三期體育館、集美區青少年宮及一批社區服務設施建成投用;引進廈門外國語學校、廈門二中、集美中學、中科院海西研究院廈門稀土材料研究所、中國地質科學院廈門地質科研實驗基地等優質教育、科研資源;高位嫁接引進四川大學華西醫學優質資源,四川大學華西廈門醫院主體進入裝修階段,市婦幼保健院集美院區加快建設。馬鑾灣新城(集美片區)建設拉開框架,圍繞打造“廈門灣兩高兩化新極點”、建設“廈門最溫馨灣區”目標,持續優化完善片區規劃,華銳雙語學校、橙聯跨境電商產業園、德邦(廈門)智慧物流園等項目相繼落地,環灣大道核心路段主體建成。

高質量發展。近年來,集美區按照市委市政府“島外大發展”決策部署,堅持新發展理念,全力打造高素質高顏值現代化國際化示范區,獲評全國綜合實力百強區、科技創新百強區、中國工業百強區、新型城鎮化質量百強區。產業發展勢頭強勁,同集路商業帶、北站商圈、集美新城核心商圈快速崛起,2021年,地區生產總值876億元,區級財政收入規模位列島外第一。招商引資成果豐碩,集美區成為企業家青睞的投資熱土,營商環境評估連續2年位列全市各區第一,2021年完成內資到資415.48億元,外資到資17.39億元,落地高能級項目69個。生態底色更為亮麗,獲評國家生態文明建設示范區,完成安全生態水系工程建設,公園綠地服務半徑覆蓋率超90%。 |

同安別稱“銀城”,于西晉太康三年(公元282年)置縣,不久廢。五代后唐長興四年(933年)復置。1997年5月撤縣設區。2003年9月,廈門市區劃調整,原同安區一分為二,拆為同安區和翔安區。民國三年(1914年)以前,其轄域包括現在的廈門市、金門縣及龍海市東北部。后幾經變動,至2007年底,下轄新民、五顯、洪塘、汀溪、蓮花、西柯等6個鎮,大同、祥平等2個街道辦事處以及竹壩開發區、鳳南農場、白沙侖農場和81個行政村、42個社區居委會。81個行政村、42個社區居委會。全區總人口40多萬,其中外來人口10萬人,土地總面積657.59平方公里。同安地處閩南"金三角"的中心,是廈、漳、泉交通要沖,南去廈門36公里,東北去泉州64公里,西南到漳州68公里。它背山面海,海岸線長86公里。內陸東、北、西三面分別與南安、安溪、長泰為鄰。東南隔海與金門、臺灣相望,角嶼離金門只有2.26公里,是統一祖國的重要窗口。行政中心是大同鎮,是區人民政府所在地。

同安,歷史悠久,物華天寶、地靈人杰,被稱為"文明之邦"、"海濱鄒魯"之地。夏商周時屬揚州,春秋戰國為越地,秦為閩中郡,漢稱東安縣,西晉太康三年(公元282年)置縣,始稱同安。至今1700多年歷史。南宋紹興十五年(1145年)建城,東西長,西北狹,形似銀錠,故稱銀城。歷史上同安曾轄金門、廈門兩島及集美、杏林、海滄和龍海市的部分地區,并曾設巡檢司于澎湖,兼領臺灣。1949年9月19日同安解放,1973年歸廈門所轄,1996年11月20日撤縣設區,今為廈門市轄區中最大的行政區。 地理環境。同安區是廈門市最大的行政區,地處福建省東南沿海,位居廈(門)漳(州)泉(州)“金三角”中心地帶,北與安溪、南安交界,西接長泰,東連翔安區,南面隔同安灣與湖里區相望,西南與集美區毗鄰,區位優勢十分明顯。境內地形復雜多樣,地勢西北高、東南低,有山地、丘陵、平原和海島,其中山地面積422平方公里,耕地10.63萬畝,淺海灘涂12萬畝,海岸線迂回曲折,長達11公里。屬南亞熱帶海洋性季風氣候區,常年冬無嚴寒,夏無酷暑,春暖晴雨多變,秋涼氣爽宜人。年均氣溫21℃,年均降水量1440毫米,年均日照時數2031小時。 自然資源。主要的物產資源有水產品、蔬菜、水果等,尤以石斑魚、對蝦、紫菜、海帶、龍眼、荔枝聞名海內外;礦產資源有高嶺土、溫泉、礦泉水、花崗巖等,其中花崗巖花紋斑美,儲量上億立方米;旅游資源得天獨厚,有千年古剎梵天寺、梅山寺、北辰山十二龍潭瀑布、孔廟建筑群、同安影視城等風景名勝,還有汀溪窯址、婆羅門佛塔、蘇頌故居“蘆山堂”等三處省級文物保護單位,以及蓮花國家森林公園、凱歌高爾夫球場、翠豐溫泉酒店、盛之鄉溫泉度假村、竹壩南洋度假區等旅游休閑康樂場所,已成為廈門市旅游資源副區。 人文底蘊。同安歷史悠久,人才輩出,科技巨匠蘇頌、民間醫圣吳夲(Tao)、理學名宦林希元、一代直臣洪朝選、民族英雄陳化成、語言大師盧戇章、曠世奇才辜鴻銘、華僑旗幟陳嘉庚、婦產科專家林巧稚、化學家蔡啟瑞、乒乓球世界冠軍郭躍華、原交通部部長彭德清等尤為突出,素有“海濱鄒魯之地、聲名文物之邦”的美譽。同安還是著名的僑鄉和臺胞祖籍地,與金門、臺灣有著緊密的血緣、地緣、史緣、神緣聯系。目前,居住在海外的華僑、外籍華人及港、澳、臺同胞有300多萬人,分布在43個國家和地區。已召開的六屆世界同安聯誼大會,進一步加深了世界同安兒女與家鄉的聯系。 基礎設施。國道324線、省道205線、福廈漳高速公路貫穿全境,20公里長、60米寬的同集城市快速道以及集美大橋、杏林公鐵大橋、城市快速道、海翔大道的開發建設把同安和廈門半島徹底連為一體。區內有22萬伏、11萬伏及3.5萬伏變電站五座,城區有日供水4萬噸的自來水廠,日處理能力達5萬噸的污水處理廠,水電已能滿足生活及各種開發建設的需要;擁有移動通信、無線尋呼、光電通信、數字微波等通迅手段,全區實現城鄉電話程控化,電話機數保持全省前列,移動電話基本普及。城市化進程逐步推進,城區建設與管理水平明顯提高,市容和環境衛生更加美化凈化,人居環境進一步改善。 |

翔安區設立于2003年10月19日。陸地總面積420平方公里,海域面積134平方公里,下轄7個街道(大嶝街道、新店街道、鳳翔街道、金海街道、香山街道、馬巷街道和民安街道)、兩鎮(內厝鎮和新圩鎮),有98個社區居民委員會、30個村民委員會,戶籍總人口398600人,暫住人口315144人,是廈門市最年輕、最具活力和發展潛力的行政區。

區位優勢明顯。翔安東北與泉州市交界,西面與同安區接壤,南隔海與金門島相望,居廈、漳、泉、金閩南“金四角”核心區,可開發陸域面積達200平方公里,海岸線長75公里。獨特的區位,構筑起便捷的海、陸、空立體交通大格局,廈門翔安機場動建在即,境內劉五店港區日顯效益,翔安隧道、324國道、沈海高速、福廈高鐵構成一張對外便捷的交通網絡。尤其是2010年翔安隧道順利通車,30分鐘內可到達廈門機場、火車站等重大交通樞紐。

人文底蘊厚重。翔安行政建制開始于晉太康三年,原屬同安縣翔風里和民安里,至今已1720多年,是聞名遐邇的東南望郡、歷史名邑。歷史古跡眾多,古宅十八彎、西林太監碑、曾山遺址、井頭林君升、后濱李長庚的名人故居各具風采。文化傳承久遠,保留著淳樸的閩南風俗人情,現存拍胸舞、宋江陣、車鼓陣、南音等閩臺民俗文化資源。史上,宋代著名理學家朱熹曾臨香山采風,尊師重教之風盛行,“紫陽過化”讓翔安享有“海濱鄒魯之鄉、聲名文物之邦”尊譽。

產業基礎堅實。2021年地區生產總值增長7.3%,規上工業增加值增長6.2%,固定資產投資增長13.7%,財政總收入增長15.9%,區級財政收入增長18.5%,全體居民人均可支配收入增長10.1%,區級財政收入等主要經濟指標增幅居全市前列。

對臺門戶獨特。翔安自古與金門地域相近,語言相同,風俗相似,百姓相親,是祖國大陸距離金門最近的地方,擁有全國唯一的大嶝對臺小額商品交易市場,馬巷南音社、呂塘戲校等多次赴臺赴金演出廣受歡迎。翔安亦是重要僑鄉和臺胞祖籍地,祖籍翔安的臺胞近40萬人,在翔金胞近3500人,涌現出李吉成、柯朝陽等一大批僑界先輩和現在活躍在海外華人社團的實業家和社會活動家。現有海外華僑華人8萬余人(不含港澳臺)、歸僑800余人、僑眷6萬余人。

發展前景廣闊。隨著廈門翔安機場、“一場兩館”、第二東通道、軌道交通、翔安高新技術產業基地等一大批重大項目的布局建設,翔安作為廈門未來規劃的東部市級中心的功能定位日益凸顯。翔安區委、區政府始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊抓閩西南協同發展區建設、跨島發展戰略的發展機遇,以“雙千億”工作為抓手,把握“一體雙線兩翼”的工作總思路,通過建設新市區、構筑新空港、壯大新經濟、打造新田園,努力將翔安建設成為高素質高顏值現代化國際化城區。 |