石首市各鄉鎮街道地名由來

據考:“乾隆丙辰《石首縣志》載:建安十四年(209),劉備在城北陽岐山掛錦在山,結繡如林,迎娶孫夫人,孫夫人甚是歡喜說:真是錦繡如林啊!因此后人改陽岐山為繡林山。繡林鎮原名米市,清乾隆年間,街道崩塌入江心,改遷黃金堤,稱黃金堤街,1930年建立蘇維埃政府,下設繡林市,始用繡林名,之后一直被歷屆政府沿用至今,改街道沿用其名。 |

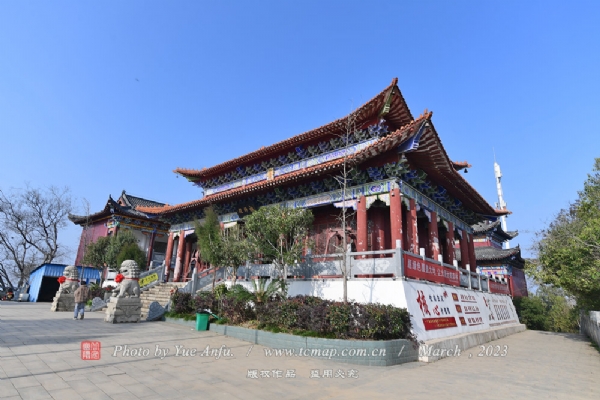

筆架山街道,地處湖北省石首市城北,于一九八六年七月撤縣建市時成立,是三國時期劉備迎娶孫夫人故址。石首方志云“龍者,系筆架、馬鞍、龍蓋三峰逶迤其形”,故辦事處以筆架山命名。 |

鎮以駐地新廠得名。據《中國古今地名大辭典》載:新廠,原名段堤當。相傳離此南1千米處,有樊、李二家辦有竹器廠,名樊李廠。后因江水將廠沖跨,該廠遷至段堤當,新建辦廠,故名新廠。 |

該區域原為荊江大堤之外的一片長江洲灘之地,最早在明萬歷十八年(公元1590年)開始圍挽民垸。雖然十年九潰,因為洪水帶來的淤泥土質肥沃,因而吸引不少逃荒者到此開荒墾田,在清末明初形成高峰。此區域主要灌溉河流是蛟子河,蛟子河是一條長江支流,從西往東流經這里時在河的南岸橫出一條小溝,且小溝由北而南,因此當地的湖南人稱此地為“橫溝子”。后來,中美合作在此辦機械化農場,而“橫溝子”這里開始有住戶經營日雜生意,形成小規模集市,故此稱為“橫溝市”。橫溝市原只是當地行政區域機關駐地集鎮名,1987年行政體制改革時,原來行政區域——人民大垸區分為人民大垸區和橫溝市鎮,橫溝市鎮才正式成為行政區域名稱。 |

因大垸鎮由春風垸,北碾垸,合作垸,人民大垸4個垸落組成,“大垸”因此而得名。 |

因地處長江分岔的小河口上而得名。1974年10月,石首市撤區并社,永合公社(永合垸)、小河公社(張智垸)從調關區分離出來,河口公社(六合垸)從東升區分離出來,組成新的小河公社。1983年底,設小河口區,1987年,更名為小河口鎮。1999年3月,轄區內的河口、天鵝、沙口、千字頭等4個村成建制劃給天鵝洲經濟開發區。 |

因境內盛產桃子,春來桃花滿山坡,故名桃花山。鎮沿用其名。 |

調關原名調弦。據傳,春秋時期,晉國上大夫俞伯牙(楚國人),因奉晉主之命,來楚修聘,思念故國江山之勝,欲得恣情觀覽。從楚都順江東下,至長江南岸江口(今調弦口)因狂風暴雨停舟于此,焚香撫琴,遇知音,故名調弦。西晉太康元年(公元280年),駐襄陽鎮南大將杜預為平吳定江南,動用民力而開鑿調弦河,出入長江,以避洞庭之險,故此地又稱調弦口,此乃荊江古九穴十三口之一,距今1720年。清咸豐乙卯年(1855),重開調弦穴,設巡橋司,建海關,立水路關卡納稅,故又稱調關至今。 |

以“旭日東升”詞義命名。源于1953年東洋有個農業初級社,與捷克斯洛伐克一個集體農莊友好交往,以此寓農業社旭日東升。故名東升初級社。爾后成立人民公社、改區、一直沿用至今。 |

相傳宋朝初年,這里住一高家,三代同堂,高老頭視祖傳八畝良田為寶,視八歲孫子為玉。一日,孫子突發重病,久治不愈,高老頭寢食難安。一天有一遠方化緣和尚路過,聽見小孩哭聲,了解病情,取出六粒金色小丸,服之而愈。和尚并留一紙條,上面寫著:天賜一片生財地,耕地翻滾斷脈氣。請來金身神明,招財進寶金蓋泥。此地當地群眾正籌建一座廟,唯有廟基難求,高老頭一見紙條神領意會,主動捐出八畝地,作廟基,不久廟宇建成,民眾推舉高老頭為廟祝,并將此廟立名高基廟。歷屆政府沿用至今。 |

清朝咸豐壬子年(1852),因長江干堤馬林工潰口,被洪水沖成一條河道(即藕池河)直破藕池鎮街,將其分成南北兩半,藕池河由此入口,河北為北口,即今藕池口,河南為南口,因此而故名。鎮沿用其名。 |

公元503年,南北朝梁武帝(肖衍)為建高陵寺進諫于元祖,偈頌意曰:“逢高則止,遇陵即成”。高陵由此得名,鎮沿用其名。 |

團山原名水滸山,清朝末年,水滸山在團山河中,四面臨水,山上建有一座廟,有一名人在廟上寫了一副對聯:“團轉皆江,蓬萊弱水非凡地;山峰獨峙,海市蜃樓別有天。”橫匾“團山寺”。團山寺代替水滸山之名至今。后因區、鄉、公社、鎮機構設于此地,故團山即成了區、鄉、公社、鎮的名稱。 |

此地原系洞庭湖汊,清光緒十一年(1886)將汊港、鄭家大小垸、毛家、趙家、黃林、劉合、護雙、丟家等9個小垸,挽成一個大垸,故名久合垸。后來北與彭田垸南與永固垸合。為了永久聯合,改名久合垸。解放后大小行政區劃都沿用其名。 |

天鵝洲,1972年以前是長江水道,1972年長江六合垸段自然裁直,形成長江故道,因水水生動植物多,蘆葦,常有天鵝在此棲身,而故名。屬小河口鎮所轄。1999年經湖北省經濟開發區管理委員會批準成立石首天鵝洲經濟開發區。 |