江蘇省各地市人口數(shù)量排行榜

| 根據(jù)江蘇省第七次全國人口普查結(jié)果,13個(gè)設(shè)區(qū)市中,人口超過1000萬人的市有1個(gè),在900萬人至1000萬人之間的市有2個(gè),在500萬人至800萬人之間的市有4個(gè),在400萬至500萬之間的市有5個(gè),人口少于400萬人的市有1個(gè)。其中,人口居前五位的市合計(jì)人口占全省人口比重為54.67%。 |

蘇州位于長江三角洲中部、江蘇省東南部,地處東經(jīng)119°55′~121°20′,北緯30°47′~32°02′之間,東傍上海,南接浙江,西抱太湖,北依長江,總面積8657.32平方公里。全市地勢(shì)低平,境內(nèi)河流縱橫,湖泊眾多,太湖水面絕大部分在蘇州境內(nèi),河流、湖泊、灘涂面積占全市土地面積的36.6%,是著名的江南水鄉(xiāng)。

蘇州屬亞熱帶季風(fēng)海洋性氣候,2019年平均氣溫17.5℃,降水量1216.2毫米。四季分明,氣候溫和,雨量充沛,土地肥沃,物產(chǎn)豐富,自然條件優(yōu)越。主要種植水稻、麥子、油菜、林果等。低洼塘田較多,出產(chǎn)蓮藕、芡實(shí)、茭白等水生作物。特產(chǎn)有鴨血糯、白蒜、柑橘、枇杷、板栗、梅子、桂花、碧螺春茶等。長江刀魚、陽澄湖大閘蟹和太湖白魚、銀魚、白蝦等為著名水產(chǎn)品。

蘇州城始建于公元前514年,距今已2500多年歷史,目前仍坐落在春秋時(shí)代的位置上,基本保持著“水陸并行、河街相鄰”的雙棋盤格局,以“小橋流水、粉墻黛瓦、史跡名園”為獨(dú)特風(fēng)貌,是全國首批24個(gè)歷史文化名城之一。全市現(xiàn)有文物保護(hù)單位870處,其中國家級(jí)61處、省級(jí)127處。

蘇州是全國重點(diǎn)旅游城市。平江、山塘歷史街區(qū)分別被評(píng)為中國歷史文化名街和中國最受歡迎的旅游歷史文化名街。現(xiàn)有保存完好的蘇州園林60余個(gè)。拙政園、留園、網(wǎng)師園、環(huán)秀山莊、滄浪亭、獅子林、藝圃、耦園、退思園等9個(gè)古典園林被聯(lián)合國列入《世界文化遺產(chǎn)名錄》。虎丘、盤門、靈巖山、天平山、虞山等都是著名的風(fēng)景名勝。太湖絕大部分景點(diǎn)、景區(qū)分布在蘇州境內(nèi)。

蘇州自有文字記載以來,已有4000多年歷史。公元前十一世紀(jì)西周泰伯、仲雍南來,號(hào)勾吳。春秋時(shí),東周壽夢(mèng)于公元前585年稱王,建吳國,吳王闔閭于公元前514年始建蘇州城,為吳國都城。戰(zhàn)國時(shí)先后屬越、楚,秦代建置吳縣,為會(huì)稽郡治所。漢代設(shè)吳郡。三國時(shí)屬孫權(quán)吳國。南朝時(shí)屬梁,設(shè)吳郡。隋開皇9年(589年)始稱蘇州。宋為平江府。元改平江路為治所。1356年張士誠改稱隆平府。明洪武2年(1369年)稱蘇州府。清代續(xù)為蘇州府。民國元年撤蘇州府,設(shè)吳縣。1928年建蘇州市,1930年撤銷,復(fù)稱吳縣。新中國成立后,蘇州分為蘇州市和蘇州專區(qū)兩個(gè)行政區(qū)。1953年1月之前和1958年7月至1962年6月,蘇州市曾兩次劃歸蘇州專區(qū)。1953年至1957年,無錫、江陰、宜興和武進(jìn)4縣先后劃歸蘇州專區(qū)。1956年初,宜興劃歸鎮(zhèn)江專區(qū)。1958年初,蘇州專區(qū)與松江專區(qū)合并。是年7月,武進(jìn)縣劃歸鎮(zhèn)江專區(qū),11月原松江專區(qū)所屬各縣劃歸上海市。1961年,從常熟、江陰劃出部分公社,成立沙洲縣。1983年初,江陰、無錫兩縣劃歸無錫市。蘇州實(shí)行市管縣體制,下轄1市(常熟)5縣(沙洲、太倉、昆山、吳縣、吳江)和平江、滄浪、金閶、郊區(qū)4個(gè)區(qū)。之后,5個(gè)縣先后撤縣建市,其中沙洲縣更名為張家港市。1992年和1994年先后從吳縣及郊區(qū)劃出部分鄉(xiāng)鎮(zhèn),分別設(shè)立蘇州高新區(qū)和蘇州工業(yè)園區(qū)。1993年被國務(wù)院批準(zhǔn)為“較大的市”。2000年9月郊區(qū)更名為虎丘區(qū)。2001年初,吳縣市撤銷,并入蘇州市區(qū),設(shè)立吳中、相城兩區(qū)。2002年,蘇州高新區(qū)與虎丘區(qū)合并。2012年9月,撤銷滄浪區(qū)、平江區(qū)、金閶區(qū),以原滄浪區(qū)、平江區(qū)、金閶區(qū)行政區(qū)域設(shè)立為姑蘇區(qū),撤銷縣級(jí)吳江市,設(shè)立蘇州市吳江區(qū)。2019年末,全市共有52個(gè)鎮(zhèn)、42個(gè)街道、1160個(gè)居委會(huì)、1017個(gè)村委會(huì)。 |

“江南佳麗地,金陵帝王朝”

中國六大古都之一的南京市位于長江下游南岸,古稱金陵,現(xiàn)為江蘇省省會(huì),市區(qū)面積860平方公里,人口300多萬,轄區(qū)跨長江南北兩岸,包括玄武、白下、秦淮、建鄴、鼓樓、下關(guān)六城區(qū),雨花臺(tái)、棲霞、浦口、大廠四郊區(qū),以及江寧、江浦、-、溧水和高淳等市縣。

南京從公元前472年越國大夫范蠡筑城算起,至今已有近2500年歷史,先后有東吳、東晉,南朝的宋、齊、梁、陳等王朝在這里建都,它曾是“六代帝王國、三吳佳麗城”的金粉之地,史稱六朝 ;此外,南唐、明(洪武)、太平天國,以及-0也曾建都于此,因此,歷史上盛稱為“六朝勝地、十代都會(huì)”。至今在南京的地下及地上尚留存著無數(shù)的文物及遺跡,是南京歷史文化積淀中的重要特色與優(yōu)勢(shì)。南京市博物館收藏的六朝文物著稱于世界。

南京這個(gè)古老的城市,既有自然山水之勝,又有歷史文物之雅,其城市綠化為全國之冠,是兼具古今文明的園林化城市。今日的南京不僅是江蘇省的政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心,也是中國華東地區(qū)最重要的交通和通訊樞紐之一,是長江三角洲地區(qū)僅次于上海的國際性大商埠。 。 |

徐州市位于華北平原的東南部,域內(nèi)除中部和東部存在少數(shù)丘崗?fù)猓蟛拷詾槠皆G鹆旰芤话阍?00-200米左右,丘陵山地面積約占全市9.4%。丘陵山地分兩大群,一群分布于市域中部,山體高低不一,其中賈汪區(qū)中部的大洞山為全市最高峰,海拔361米;另一群分布于市域東部,最高點(diǎn)為新沂市北部的馬陵山,海拔122.9米。平原總地勢(shì)由西北向東南降低,平均坡度1/7000--1/8000,平原約占土地總面積的90%,海撥一般在30-50米之間。

徐州市地處古淮河的支流沂、沭、泗諸水的下游,以黃河故道為分水嶺,形成北部的沂、沭、泗水系和南部的濉、安河水系。境內(nèi)河流縱橫交錯(cuò),湖沼、水庫星羅棋布,廢黃河斜穿東西,京杭大運(yùn)河橫貫?zāi)媳保瑬|有沂、沭諸水及駱馬湖,西有夏興、大沙河及微山湖。

擁有大型水庫兩座,中型水庫5座,小型水庫84座,總庫容3.31億立方米,以及眾多的橋、函、渠、閘等水利設(shè)施,初步形成具有防洪、灌溉、航運(yùn)、水產(chǎn)等多功能的河、湖、渠、庫相連的水網(wǎng)系統(tǒng)。

徐州市屬暖溫帶季風(fēng)氣候區(qū),由于東西狹長,受海洋影響程度有差異,東部屬暖溫帶濕潤季風(fēng)氣候,西部為暖溫帶半濕潤氣候,受東南季風(fēng)影響較大。年日照時(shí)數(shù)為2284至2495小時(shí),日照率52%至57%,年氣溫14℃,年均無霜期200至220天,年均降水量800至930毫米,雨季降水量占全年的56%。氣候資源較為優(yōu)越,有利于農(nóng)作物生長。主要?dú)庀鬄?zāi)害有旱、澇、風(fēng)、霜、凍、冰雹等。氣候特點(diǎn)是:四季分明,光照充足,雨量適中,雨熱同期。四季之中春、秋季短,冬、夏季長,春季天氣多變,夏季高溫多雨,秋季天高氣爽,冬季寒潮頻襲。 |

南通,地處我國東海岸中部,長江入海口北岸,三面臨水,一面背靠廣袤的蘇北平原,是長江入海口的第一個(gè)河口港和新興的工業(yè)、港口、貿(mào)易、旅游城市,素有“江海門戶”之稱1984年4月被國務(wù)院列為我國沿海進(jìn)一步對(duì)外開放城市之一。 南通下轄崇川區(qū)、港閘區(qū)、富民港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、狼山旅游度假假區(qū)和啟東、海門、通州、如皋、海安、如東等市縣,總面積8001平方千米,人口789萬。其中,南通市區(qū)面積224平方千米,人口74萬。 南通為長江下游的沖積平原。市區(qū)的五山(即:狼山、劍山、軍山、黃泥山,馬鞍山)為喜馬拉雅山造山運(yùn)動(dòng)江南古陸下沉后殘留于地面的高頂。全市地勢(shì)平坦,沿江、近海與中北部地區(qū)至里下河區(qū)略有起伏。境內(nèi)溝河縱橫交錯(cuò),使江、海、河連成一片,南通地處北亞熱帶濕潤氣候區(qū),四季分明、日照充足、雨水充沛、霜期不長,自然條件適宜農(nóng)林牧副漁綜合發(fā)展,全市擁有耕地707萬畝耕地產(chǎn)出率高于全省平均水平。 南通屬亞熱帶和暖溫帶季風(fēng)氣候、氣候溫和、四季分明,年平均氣溫15℃左右,年降水量1000-1600mm。南通一馬平川,土地肥沃,溝河縱橫,雨水充沛的江海平原,孕育了南通農(nóng)業(yè),這里適宜多種作物生長,以糧棉為主,盛產(chǎn)棉花和特種經(jīng)濟(jì)作物,為全國重要的商品棉生產(chǎn)基地。 “追江,趕海,到南通!”南通是江蘇省重點(diǎn)旅游城市之一,風(fēng)光秀麗,清新自然。市區(qū)有著名的狼山風(fēng)景區(qū)和濠河風(fēng)景區(qū),狼五山沿江屹立,拱衛(wèi)城區(qū),古濠河似翡翠項(xiàng)鏈,環(huán)繞城區(qū),山光水色與人文古跡交相輝映,嫵媚動(dòng)人,素有“花園城市”之稱。 南通的郊縣旅游點(diǎn)各不相同,富有特色。如皋有著名的水繪園、定慧寺,啟東有呂四鶴城公園長江口觀日出之地圓陀角,海門有荔枝園游樂場、疊石橋繡品市場,如東有踩文蛤基地,通州有戲劇古鎮(zhèn)石港,海安有青墩遺址、海安博物館等。當(dāng)?shù)卮竞竦拿耧L(fēng),古老的習(xí)俗,精湛的民間藝術(shù),在向現(xiàn)代化的進(jìn)程中,得到保存與發(fā)揚(yáng),令人耳目一新。 1982年8月20日南通市第七屆人民代表大會(huì)第-常委會(huì)議通過了關(guān)于以廣玉蘭為南通市市樹、菊花為南通市市花的決定。 。 |

無錫市位于江蘇省東南部。西距南京183千米,東離上海118千米。北緯31°7′-32°2′,東經(jīng)119°33′-120°38′。東鄰蘇州;南瀕太湖,與浙江省交界;西接常州;北臨長江,與泰州市所轄的靖江市隔江相望。面積4787.61平方千米(市轄區(qū)1622.64平方千米,其中建成區(qū)面積190平方千米;水面面積為1502平方千米)。 無錫東部平原,地面高程1—5米,地形由中西向東緩緩傾斜。無錫市區(qū)的西南部太湖沿岸丘陵起伏,群山連綿,其中惠山三茅峰為最高,海拔329米。京杭大運(yùn)河斜穿市境中部,與錫澄運(yùn)河、張家港等河流溝通長江。著名湖泊有太湖、蠡湖、鵝湖、滆湖等。無錫屬亞熱帶季風(fēng)海洋氣候,四季分明,氣候溫和濕潤,雨量充沛,年均氣溫15℃左右,年降雨量1000毫米左右。

無錫市轄6個(gè)市轄區(qū),代管2個(gè)縣級(jí)市,即崇安區(qū)、南長區(qū)、北塘區(qū)、錫山區(qū)、惠山區(qū)、濱湖區(qū)、江陰市、宜興市。市人民政府駐崇安區(qū)解放南路。 |

鹽城市是江蘇省的省轄市,下轄城區(qū)、東臺(tái)市、大豐市和響水、濱海、阜寧、建湖、射陽、鹽都6縣,總面積1.5萬平方公里,人口795.6萬。鹽城是一座古老而又新興的城市,從西漢因鹽置縣起,迄今已有2100多年的歷史。1988年3月,鹽城市被國務(wù)院批準(zhǔn)為沿海經(jīng)濟(jì)開放地區(qū)。 鹽城市海岸線長582公里,占江蘇省的56%。鹽城的灘涂資源得天獨(dú)厚,灘涂面積680多萬畝,占全省的75%,近期可開發(fā)利用的有240萬畝,是江蘇省后備土地資源潛力最大的地區(qū)。灘涂盛產(chǎn)海鹽、對(duì)蝦、貝類等海產(chǎn)品以及蘆葦、中草藥、牧草等500多種植物。鹽城市水域廣闊,內(nèi)河水面200多萬畝,盛產(chǎn)魚、蝦、蟹、鱉、菱角、河藕等。是江蘇省重要的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地。改革開放以來,通過深化改革,擴(kuò)大開放,加快科技進(jìn)步,國民經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)不斷取得新的成就。 鹽城旅游資源豐富,湖海風(fēng)光別具特色,目前,已開放旅游景點(diǎn)30多個(gè)。有始建于唐代的永寧禪寺、南宋丞相陸秀夫祠堂、明末著名書法家宋曹故居、世界名著《水滸》作者施耐庵故里、獨(dú)具一格的枯枝牡丹園等名勝古跡。丹頂鶴、麋鹿兩個(gè)自然保護(hù)區(qū)分別是聯(lián)合國和中國人與生物圈保護(hù)網(wǎng)絡(luò)成員,已成為國內(nèi)外旅游界廣泛關(guān)注的大型綜合性生態(tài)旅游區(qū)。大縱湖風(fēng)景區(qū)和九龍口風(fēng)景區(qū)風(fēng)光旖旎、景色宜人,是理想的休閑娛樂場所。新四軍紀(jì)念館和新四軍在鹽重建軍部舊址泰山廟紀(jì)念地更令游人流連忘返。 |

常州地處長江中下游,南瀕太湖、北靠長江,與上海、南京兩大城市等距相望,與蘇州、無錫聯(lián)袂成片,構(gòu)成以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)而著稱的“蘇錫常”地區(qū),是長江下游金三角地區(qū)重要的中心城市之一。 常州歷史悠久,人文薈萃,是一座歷史文化古城。有文字記載的歷史有2500多年,春秋時(shí)期政治家季札、明代民族英雄唐荊川、清代著名畫家惲南田、文學(xué)家趙翼、思想家龔自珍、近代革命家張?zhí)住链⒁约翱茖W(xué)家華羅庚均出自常州。常州現(xiàn)代工業(yè)起步較早、發(fā)展較快、是一座新興工業(yè)城市。 常州市地理位置優(yōu)越,地處中緯度,離海較近,氣候溫和濕潤,年平均氣溫15.4攝氏度,降水量1071.5毫米,雨日127.5天,日照時(shí)間2047.5小時(shí),無霜期227.6天,常年主導(dǎo)風(fēng)向東南偏東。干濕冷暖,四季分明,屬北亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候區(qū)。春季,大致自3月26日至5月31日,為期67天,盛行東南風(fēng),是春耕生產(chǎn)的季節(jié)。夏季,大致自6月1日至9月20日,持續(xù)112天,為高溫多雨季節(jié),降水量占全年的40%。秋季,大致自9月21日至11月20日,為期61天,晴好天氣為主,平均日照率在50%以上,氣候涼爽宜人,對(duì)農(nóng)作物的生長、成熟極為有利。冬季,大致自11月21日至次年3月25日,歷時(shí)125天,是四季中最長、最冷、最干燥的季節(jié),每年3月12日左右是植樹造林的好時(shí)機(jī)。 |

宿遷,位于江蘇省北部,長江三角洲地區(qū),是淮海經(jīng)濟(jì)帶、沿海經(jīng)濟(jì)帶、沿江經(jīng)濟(jì)帶的交叉輻射區(qū),北與徐州、連云港接壤;西與宿州、蚌埠相連;南與滁州毗鄰;東與淮安相接。宿遷于1996年成立地級(jí)市,是江蘇省最為年輕及發(fā)展最快的城市,中國特大城市之一。宿遷是西楚霸王項(xiàng)羽的故鄉(xiāng),自古便有"北望齊魯、南接江淮居兩水(即長江、黃河)中道、扼二京(即北京、南京)咽喉"之稱。乾隆六下江南五次駐蹕,贊嘆宿遷為“第一江山春好處”,被評(píng)為中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市。宿遷是世界生物進(jìn)化中心之一,也是人類起源中心之一,被譽(yù)為地球上的“生命圣地”。2012年8月,宿遷被中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國酒業(yè)協(xié)會(huì)正式授予“中國白酒之都”稱號(hào)。

宿遷市是江蘇省發(fā)展最快的城市之一,也是蘇北中心城市之一。總面積8555平方公里,人口556萬,轄沭陽縣、泗陽縣、泗洪縣、宿豫區(qū)、宿城區(qū)、宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、市湖濱新區(qū),蘇州宿遷工業(yè)園區(qū)和市洋河新區(qū),共104個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、4個(gè)街道辦事處,1458個(gè)村(居)委會(huì)。1987年,撤銷宿遷縣,設(shè)立宿遷市。1996年7月19日,國務(wù)院批準(zhǔn),撤銷縣級(jí)宿遷市,設(shè)立地級(jí)宿遷市。 境內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)的徐寧(機(jī)場)路、104國道、宿新高速、新?lián)P高速。市縣一級(jí)公路縱橫交錯(cuò),徐(宿)寧高速公路橫貫東西;京滬、霍連高速公路與睢寧擦肩而過,宿遷市宿城區(qū)耿車鎮(zhèn)與徐州市睢寧縣沙集鎮(zhèn)交界,交界處為徐淮公路立交橋,宿遷市以后未來之星,一座嶄新的地標(biāo)城市

建制沿革 春秋時(shí)為鐘吾子國,后宿國遷都于此。秦置下相等縣。公元前113年,漢武帝封常山憲王少子劉商為泗水王,王都設(shè)于凌縣,轄2.5萬多戶11.9萬人,傳五代六王,歷時(shí)132年。西漢時(shí)廢凌縣設(shè)下相。歷經(jīng)東漢、西晉,至東晉安帝義熙元年(公元405年),改下相縣為宿豫縣。南北朝、隋朝仍為宿豫縣。 唐代宗寶應(yīng)元年(公元762年),為避代宗李豫之諱,改宿豫縣為宿遷縣。境內(nèi)先后設(shè)懷文縣、潼陽縣、桃源縣和臨淮郡。其后至宋、元、明、清時(shí)期各州屢有廢替。 抗日戰(zhàn)爭至解放戰(zhàn)爭時(shí)期,運(yùn)河以東為宿豫縣,運(yùn)河西一度屬泗宿縣,今曉店以北到今徐州新沂市新安鎮(zhèn)為宿北縣。1945年9月~1946年7月曾設(shè)宿遷市,屬泗宿縣。1946年6月,宿遷縣(包括運(yùn)東和運(yùn)西)同宿北縣新沂河以南地區(qū),合為宿遷縣,屬淮陰專區(qū)。1970年屬淮陰地區(qū)。1983年屬淮陰市。1987年12月31日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),撤銷宿遷縣,設(shè)立縣級(jí)宿遷市。1996年7月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),撤銷縣級(jí)宿遷市,設(shè)立地級(jí)宿遷市,轄沭陽縣、泗陽縣、泗洪縣。 |

連云港市,江蘇省轄地級(jí)市。位于江蘇省東北部,東經(jīng)118度24分-119度48分和北緯34度-35度07分之間,東瀕黃海,與朝鮮、韓國、日本隔海相望;北與山東郯城、臨沭、莒南、日照等縣市接壤;西與徐州新沂市、淮陰市沐陽縣毗鄰;南與淮陰市漣水、鹽城市響水2縣相連,東西長129公里,南北寬約132公里,土地總面積7444平方公里,水域面積1759.4平方公里。

連云港市古跡較為豐富,歷史久遠(yuǎn)。全市有風(fēng)景區(qū)14個(gè),風(fēng)景點(diǎn)116處,構(gòu)成了“海、古、神、幽、奇、泉”6大特色,素有“東海第一勝境”之稱,是全國49個(gè)重點(diǎn)旅游城市和江蘇3大旅游區(qū)之一。據(jù)考古學(xué)研究結(jié)果證實(shí),遠(yuǎn)在1萬年以前,古朐山即現(xiàn)在的錦屏山地區(qū)就有古人類活動(dòng)。1959年和1978年在錦屏山南麓二澗和東海縣山左口鄉(xiāng)大賢莊,均發(fā)現(xiàn)了迄今為止中國東南沿海地區(qū)唯一的有明確地層關(guān)系的舊石器時(shí)代遣址。錦屏山地帶新石器時(shí)代遣址有19處,二澗遣址為中國原始農(nóng)業(yè)最早開發(fā)區(qū)之一。1979年發(fā)現(xiàn)的長20米、寬10米的“將軍崖巖畫”,國家文物局鑒定為“這是一件非常重要的文物,是一項(xiàng)難得的重大發(fā)現(xiàn),是中國最早的一部天書”。東漢時(shí)期的藝術(shù)珍品--“孔望山摩崖造像”是我國最早的佛教摩崖造像,比敦煌石窟的佛教造像早100-200年,屬國家一級(jí)保護(hù)文物。《西游記》描繪的花果山、幽似“桃源仙境”的宿城、南云臺(tái)山的“玉蘭花王”、漁灣龍?zhí)镀俨肌⑺募救鐪摹皷|海溫泉”,構(gòu)成了神奇的旅游假區(qū)。孔子登山望海、秦始皇兩次來巡以及陶淵明、李白、蘇東坡、、石曼卿、沈括、李清照、吳承恩、李汝珍、吳敬梓、林則徐、朱自清等文人高士、詩家騷客的遺跡常使人留連忘返。 2014年區(qū)劃調(diào)整:贛榆撤縣設(shè)區(qū)新浦海州合并成新的海州區(qū)。 |

千古名邑?fù)P州地處長江中下游平原東端,江蘇省中部,東近黃海,與南通、鹽城市交界;西通南京,與-、天長縣接壤;南臨長江,與鎮(zhèn)江、無錫市隔江相望;北接淮水,與淮陰市毗鄰;中有京杭大運(yùn)河縱貫?zāi)媳薄v來是水陸交通樞紐,南北漕運(yùn)的咽喉,蘇北的重要門戶。揚(yáng)州是-總-的家鄉(xiāng),是一座具有2480多年歷史的古城,國務(wù)院首批公布的24座歷史文化名城之一。揚(yáng)州市西郊,六朝以來即為風(fēng)景勝地,原名炮山河,一名保障河,清乾隆時(shí),因繞著長春嶺之北,又名長春湖。清詩人汪沆有詩云:“垂楊不斷接殘蕪,雁齒虹橋儼畫圖,也是銷金一鍋?zhàn)樱蕬?yīng)喚作瘦西湖。”瘦西湖之名遂著。

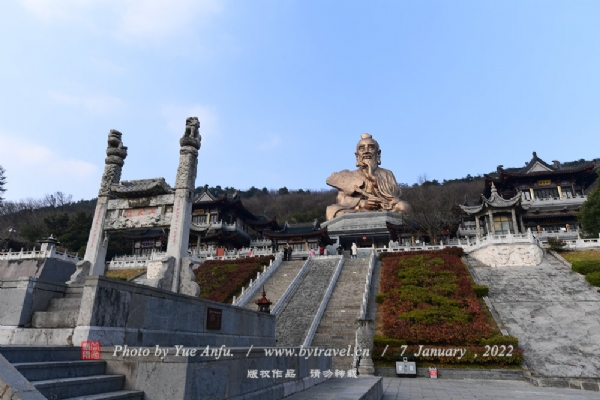

在離瘦西湖不遠(yuǎn)的蜀崗山,山上寺院遍布,有“江南第一靈山”之稱。 揚(yáng)州的其他著名景點(diǎn)有“城市山林”美譽(yù)的何園,四季假山著稱的個(gè)園。明代的文昌閣“輝耀街衢”。揚(yáng)州還有舉世聞名的大運(yùn)河,橫跨于瘦西湖上的大虹橋,隋煬帝、康熙、乾隆等皇帝留下的行宮遺址等,揚(yáng)州的美景數(shù)不勝數(shù),實(shí)是江南的瑰寶。

面積:總面積6638平方公里

行政區(qū)劃:揚(yáng)州市現(xiàn)轄5縣(市)、3區(qū)

最佳旅游時(shí)間:三、四月份

揚(yáng)州必游景點(diǎn):瘦西湖觀音山何園揚(yáng)州八怪紀(jì)念館 |

淮安原名淮陰,于2001年2月10日正式更名淮安市。淮安地處蘇北腹地,因位于古淮河之南而得名。全境屬黃淮平原與江淮平原的結(jié)合部,西南為皖東丘陵的余脈。京杭大運(yùn)河貫穿全境,洪澤湖鑲嵌其中。

淮安歷史悠久。秦時(shí)置縣,曾是漕運(yùn)樞紐、鹽運(yùn)要沖。鼎盛時(shí),與揚(yáng)州、蘇州、杭州并稱運(yùn)河沿線的"四大都市"。淮安名人輩出。是一代偉人周恩來的故鄉(xiāng)。歷史上先后誕生了大軍事家韓信、漢賦大家枚乘、巾幗英雄梁紅玉、《西游記》作者吳承恩、愛國將領(lǐng)關(guān)天培、《老殘游記》作者劉鶚。淮安名勝眾多。有周恩來故居、童年讀書處、紀(jì)念館、遺物陳列館,有老子山,在盱眙境內(nèi)有朱元璋高祖、曾祖和祖父的陵墓--明祖陵。 |

泰州市地處江蘇省中部,長江下游北岸。歷史上就是蘇中的政治、經(jīng)濟(jì)、交通和文化中心。解放后泰州一直是市的建制,50年代初期曾為蘇北行署、泰州專署駐地。現(xiàn)在泰州市總面積5793平方公里。 泰州是物產(chǎn)富饒的魚米之鄉(xiāng),市境內(nèi)地勢(shì)平坦,土地肥沃,四季分明,盛產(chǎn)水稻、小麥、油料作物、棉花、淡水魚類等,是我國重要的商品糧和優(yōu)質(zhì)棉生產(chǎn)基地。以螃蟹、蘑菇、甲魚、青蝦、淡水白鯧等為主的特種農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)已經(jīng)形成規(guī)模。泰興大白果、中莊醉蟹、小磨香油、五福醬菜、脫水蔬菜、速凍蝦仁、芋籽、松花蛋等名特產(chǎn)品馳名中外,其中銀杏(白果)產(chǎn)量是全國之冠。姜堰市河橫村的以無公害大米為主的綠色食品基地,獲聯(lián)合國環(huán)境署頒發(fā)的“全球500佳”稱號(hào),得到世界糧農(nóng)組織好評(píng)。 泰州市是一個(gè)發(fā)展迅速的新興工業(yè)城市,它地處長江經(jīng)濟(jì)帶的黃金地段,工業(yè)基礎(chǔ)較好,形成了機(jī)械、化工、輕工、醫(yī)藥、電子、儀表、紡織、建材、服裝、食品等支柱行業(yè)。全市所轄市(區(qū))有四個(gè)先后進(jìn)入全國綜合實(shí)力百強(qiáng)縣(市),三個(gè)市(區(qū))初步實(shí)現(xiàn)了小康。泰州市是蘇中地區(qū)通江入海的“咽喉”之地,交通發(fā)達(dá),泰州港是國家一類開放口岸。328國道、寧鹽、寧通一級(jí)公路縱橫全市,基本上形成了干線和支線相接的現(xiàn)代交通網(wǎng)。 |

位于江蘇省中部,長江下游南岸的鎮(zhèn)江市,西接南京,東鄰上海、蘇州、無錫、常州,北與揚(yáng)州隔江相望。全市總面積3843平方公里。 鎮(zhèn)江是歷史悠久的江南古城,至今已有2500多年歷史。春秋時(shí)期,鎮(zhèn)江屬吳國。東漢末年,孫權(quán)從蘇州遷到鎮(zhèn)江建都,定名京城,不久又西遷南京,鎮(zhèn)江改稱京口。 鎮(zhèn)江市為江蘇省省轄市,轄丹陽、丹徒、句容、揚(yáng)中4個(gè)縣(市);市區(qū)設(shè)京中、潤州2個(gè)區(qū)。90個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均為對(duì)外開放重點(diǎn)工業(yè)衛(wèi)星鎮(zhèn)。 鎮(zhèn)江自古以來就是交通要道和有名的商埠。1988年被國務(wù)院列為沿海經(jīng)濟(jì)開放地區(qū)。 |