株洲市各縣市區人口數量排行榜

| 株洲市10個縣市區中,人口超過80萬人的縣市區為醴陵市;在50萬人至80萬人之間的縣市區為攸縣;在30萬人至50萬人之間的縣市區有4個,分別為茶陵縣、天元區、荷塘區、蘆淞區;在10萬人至30萬人之間的縣市區有4個,分別為淥口區、石峰區、炎陵縣、云龍示范區。 |

醴陵市(LILINGSHI)醴陵位于湖南東部,羅霄山脈北段西沿,湘江支流淥水流域。東界江西省萍鄉市,北連瀏陽市,南接攸縣,且緊鄰長株潭金三角經濟區。總面積2157.2平方公里。地貌以丘崗山地為主。屬亞熱帶季風濕潤氣候,年均氣溫18℃左右,日照時數1588-1321小時,年降雨量1719-1423毫米,無霜期305-279天。醴陵盛產陶瓷、鞭炮煙花,有“瓷城”和“花炮之鄉”的美稱。是舉世聞名的釉下……。 |

攸縣地處湘東南部,羅霄山脈中麓,南通粵港澳,北臨長株潭,西屏衡陽南岳,東與江西萍鄉、蓮花接壤,古有“衡之徑庭、潭之門戶”之稱。全縣轄20個鄉鎮,總面積2664平方公里,總人口76萬。攸縣歷史悠久,是傳承文明的古邑。早在新石器時代初期,攸縣境內就有人類繁衍生息。春秋戰國時期,為楚國所開發,是中南楚文化的發祥地之一。西漢高祖五年(公元前202年)正式置縣,因攸水流貫全境而得名。在兩千多年的歷史長河中……。 |

茶陵,因中華民族始祖炎帝神農氏“崩葬于茶鄉之尾”而得名,漢高祖五年(公元前202年)置縣。地處湖南東部,隸屬株洲市,北抵長沙,南通廣東,西屏衡陽,東鄰吉安。面積2500平方公里,人口58萬,轄20個鄉鎮、2個辦事處。茶陵是湘贛邊境地區交通樞紐,京廣、京九鐵路側翼東西,醴茶鐵路、106國道,三南公路交匯于此,周邊縣(市)物資多在此集散。茶陵中亞熱帶季風濕潤,氣候溫和,雨量充沛,冬寒期短,無霜期28……。 |

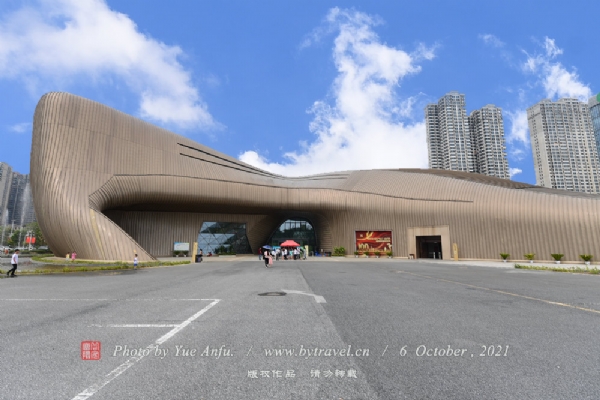

天元區1992年2月以前是國營園藝場。由株洲市郊區代管。1992年2月,經湖南省人民政府批準成立株洲高新技術開發區,同年12月,經國家科委審定,國務院批準為國家級高新技術產業開發區。1997年8月1日,經國務院批準,由株洲高新技術產業開發區、株洲縣馬家河鄉和群豐鎮組成株洲市天元區。天元區位于株洲市河西。東西與湘江為界,南與株洲縣雷打石鎮相鄰,西與湘潭市接壤。總面積150平方公里,總人口9.1萬人……。 |

荷塘區地處株洲市“東大門”,與瀏陽市、蘆淞區、石峰區、云龍示范區接壤,于1997年8月由株洲市原東區三個辦事處和原郊區三個鄉合并設立,經過歷次區劃調整,目前全區總面積143平方公里,轄1鎮、6個街道辦事處和1個省級工業集中區。共有24個行政村、36個社區居委會。全區常住人口29.92萬人,總戶數9.32萬戶,城鎮化率95.19%。近年來,先后獲得全國義務教育發展基本均衡先進縣區、全國和諧社區建設示……。 |

蘆淞區是株洲市的發祥地。地面起伏平緩,總面積66.7平方公里。現轄賀家土、建設、建寧、董家段4個街道辦事處和建寧、五里墩、曲尺三個鄉以及一個省級經濟開發區——建寧經濟開發區。蘆淞區地理位置優越,古有“南北通衢”、“江南要沖”之稱,現為株洲市政治、經濟、文化、交通、商貿中心,是株洲市的“窗口”和“門戶”。京廣、浙贛、湘黔三條鐵路干線在此交匯,320和1815國道穿越境內,全國客貨運特級站——株洲火車……。 |

2018年6月19日,經國務院批準,同意撤銷株洲縣,設立株洲市淥口區,以原株洲縣的行政區域為淥口區的行政區域,淥口區人民政府駐淥口鎮學堂路1號。株洲縣位于湖南省中部偏東,湘江中游,縣域地形為丘陵地貌,年均降水1389毫米,全縣總面積1381平方公里,現轄21個鄉(鎮)、2個場,總人口45萬人。株洲縣地處湖南發展重心〔五區一廊〕經濟帶中樞,居長沙、株洲、湘潭〔金三角〕城市群南緣,且水陸交通發達,地理……。 |

株洲市石峰區位于株洲市北部,是株洲市四個縣級城市區之一,總面積161平方公里,人口27萬,轄清水、云田、荷花、龍頭鋪四個鄉鎮及清水塘、響石嶺、田心三個街道辦事處。石峰區北接長沙,西連湘譚,地處長、株、潭“金三角”前沿,株洲市內交通主干道建設大道與320國道穿區而過,公路交通極為便捷,京廣、浙贛鐵路干線在市區交匯,江南最大的路網性編織組站—株洲北站位于石峰區的中部。區內共有九大企業專用鐵路貨場,以株……。 |

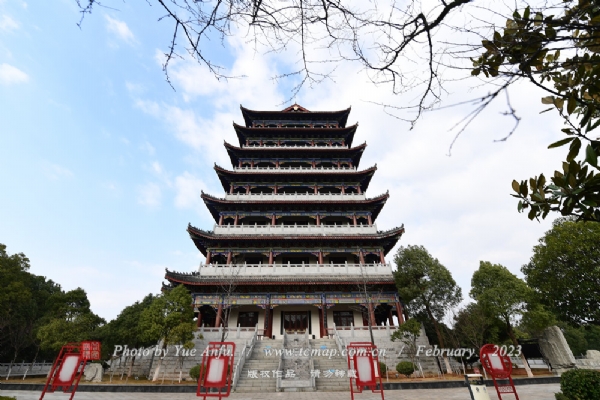

炎陵縣原名酃縣。因華夏始人炎帝葬于此,1994年更名為炎陵縣。炎陵縣地處湖南省東南部、羅霄山脈中段、井岡山西麓。東與江西(寧岡、井岡山、遂川)交界。全縣總面積2030.24平方公里,人口196652人,其中農業人口147964人,非農業人員48688人。縣轄15個鄉鎮。2001年完成國內生產總值8.91億元。炎陵縣建縣于嘉定4年(公元1211年),原名酃縣。中華民族始祖炎帝神農氏的陵寢,坐落在縣城……。 |