您現在的位置:首頁 > 第九批湖南省文物保護單位旅游

第九批湖南省文物保護單位

起元塔為醴陵第一高塔,雄偉挺拔,樸素典雅,矗立于城南馬背嶺。高18.6米,磚灰結構,0式,8面,11級。底層直徑5.3米,往上逐層遞減。墻厚1.26米,拱門高1.8米,寬0.9米。塔內通空,每層塔檐疊澀為菱角狀上翹。清咸豐元年(1815),邑人廖洪舉倡建。起元塔始建于清咸豐六年(1851年)。該塔位于醴陵市城南西山辦事處馬背嶺,馬背嶺屬于玉屏山,玉屏山橫亙城南,象一張屏風,淥江舊八景稱為“南屏聳翠”。宋乾道年間醴陵籍貢士、朱熹的學生黎貴臣建有“昭文書院”。醴籍明朝詩人丁淑《游玉屏山》詩云:“南屏削玉當湘矗,瀑布如花灑壁斜。棧石截云遮鳥道,機聲出樹有人家。河橫午夜潮歸海,斗柄中天月散華。鋤遍心田…[詳細]

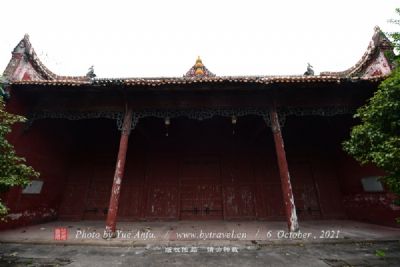

湘潭文廟位于湘潭市城正街。始建于南宋紹興初年,原址小東門側。元至正十四年(1354年)毀于兵火。明洪武二年(1369年)重建于現址,為祭祀孔子之專門場所。廟宇為封閉式院落建筑,由欞星門、泮池、牌樓、大成門、大成殿、四賢祠、崇圣殿、鐘鼓亭等組成。大成殿為主殿。是為重檐歇山頂,九脊,鴟吻,四周回廊由16根圓古柱支撐,黃色琉璃瓦,內外坊、藻井、斗拱等均用五彩施繪。明洪武十六年(1383年)、正德十一年(1516年)等年間修繕或擴建學院。明末再度毀于戰火。清順治九年(1652年)重修。嘉慶、道光、咸豐、光緒、宣統及民國3年(1914年)、民國36年(1947年)和1983年,多次修葺,從欞星門至大門外…[詳細]

江西會館位于雨湖區十總正街。原名許旌陽祠,又名萬壽宮。始建年代不詳。清順治十二年(1655)由江西眾商捐資重修于現址(一說建于順治七年,即1650年),祀許遜。實為旅潭江西客商會館。后因年久失修,逐漸圮毀,僅余門樓、夕照亭等遺跡。門樓居平政路258號(湘潭市第十六中學校區后門),高 12米,寬5米。四柱五樓牌坊式,花崗巖和漢白玉結構。中門左右置抱鼓石,兩端立石獅。頂檐下豎額泥塑行楷“江西會館”四字,五龍盤邊。四周飾蟠龍、鳳凰、異獸、人物、傳統花紋等浮雕、鏤雕,脊角鴟吻高聳,形象生動,工藝精美。兩端磚墻頂部還保留了數幅堆塑圖案。夕照亭為原會館后花園之水閣涼亭,今地處雨湖公園中湖南側周家山。198…[詳細]

湖南湘潭市東南約 50公里的湘潭縣,中路鋪鎮石潭壩鄉菱角村長塘組93號,是黎氏八駿故居所在地。黎家的百年老宅,就在南岳衡山支脈曉霞山下,一個不到10戶人家居住的小村落里。“黎氏八駿”是指黎錦熙、黎錦暉、黎錦曜、黎錦紓、黎錦炯、黎錦明、黎錦光、黎錦揚等八兄弟。100多年前的19世紀末20世紀初,黎氏八兄弟先后在湘潭長塘的黎家出生。八兄弟深受“嚴謹治學、教育開明”的家教家風熏陶,勤奮好學,奮發有為,成年之后分別在語言、音樂、文學、教育、礦冶、橋梁等領域各領-,為我國文化教育與科學實業發展作出了突出貢獻,被譽為“黎氏八駿”。所謂“江山形勝、人杰地靈”,所謂“唯楚有才,于斯為盛”,湘潭長塘曉霞山下的黎…[詳細]

寺門前義渡位于白石鎮潭口村長元組寺門前,溝通湘江兩岸的湘潭縣與衡東縣,江波浩淼,石級逶迤,碼頭石級上兩石獅保存尚好,渡口旁有一株樹齡400年的古槐樹,已列入湘潭縣古樹名木保護名目。據寺門前義渡碑刻記載:清咸豐年間,馬朝彩等鄉賢在此設義渡,修建寺門前碼頭。此義渡利濟行人,但因產業無多,經費不足舟楫。宣統二年(1910),-祖父馬立安先生倡議捐資修復渡口,并置田產二十畝,逐年收租維持義渡。 寺門前義渡見證了中華民族的興衰和崛起,見證了華夏兒女慈善友愛的優良傳統,孕育了-先輩的艱苦創業和成長發展。對宣傳善行義舉,教育后人,創建和諧社會具有重要意義,為湖南省第九批省級重點文物保護單位。…[詳細]

湘潭縣響塘鄉石靈橋始建于清中期,至今已有400多年的歷史,是湘潭市保存最為完好的五孔古橋,此橋全長約80米,寬約10米,高15米,全橋皆以花崗石砌塊筑成。石靈橋氣勢雄偉,有橋洞五個,橋墩四個,每個孔眼底層縱向巨石為36塊,橫向為8塊,共288塊。石靈橋身原為4層石頭砌成拱形,越往外層石頭越多,以此推之,整座橋身用巨石應在3000塊以上。石縫之間勾心斗角搭配牢固。石靈橋裝飾美觀,橋身的望柱飾有南瓜造型的石刻,象征著農家的五谷豐登。石靈橋歷史上為湘潭與寧鄉、望城等處交通要道,現仍為湘潭與寧鄉、長沙等縣市南谷方向的重點交通要道。數百年來,一直受到重點保護,當地百姓非常珍愛此橋,他們一直不讓載重車輛通…[詳細]

回龍門位于湖南省汨羅市長樂鎮下市尾街,汨羅江在回龍門南面腳下自東向西流去。回龍門始建于唐代,其基礎與門身下部均由花崗石砌成,門身以上全部砌以青磚,此門底部基本呈正方形,上部系木結構,飛檐斗拱,雕梁畫棟,四角飛龍翹首,上蓋琉璃瓦,尖頂、氣勢奪人,檐下有東西兩個門洞,傳說屈原投江后,當地人們尋找詩人遺體,劃龍舟逆江而上,求索至此返回,唐780年在此建亭紀念,謂之回龍門。…[詳細]

雙江口橋位于汨羅市沙溪鄉雙江口村,全橋為麻石結構,全長43米,方向305度,橋面由條形麻石鋪成,橋面寬1.2米,有橋墩8個,橋墩長3.95米,寬1.26米,橋墩間距為3.5米。它是連接湄河西岸居民的主要交通要道。雙江口橋建于清代晚期,在同一類型橋類中具有一定代表性,是第三次全國文物普查重要新發現。…[詳細]

張公橋位于汨羅市白水鎮張公橋村白水江上游,為正東西向,白水江自北向南流過,建于清乾隆二十年,為二墩三孔跨薄拱花崗巖券橋,橋長43米,橋面寬7.3米,通高7.2米,三孔跨度為7.3—6米,主孔比兩次孔略高出一層,撞券石,河心兩墩及橋身保存完好,橋面及分水平臺上少數仰天石被人為撬走外,其余保存尚可,2000年受洪水沖擊東面橋端被沖跨,后修建時曾加一孔。…[詳細]

臨湘塔位于臨湘市儒溪鎮儒溪村的儒磯山上。東徑113°31′北緯29°62′,建于清光緒七年(1881年),塔為磚石結構,實心、七級八方,保存基本完好。塔高33.436米(未計入塔剎缺失的寶瓶部分)。南偏西20°。首層以下為高2.03米、占地75.3平方米的八方形三級花崗巖塔基座。塔基座以上的每層塔身,均下設束腰磚座,上出疊澀磚檐,八角檐皆出麻石脊翹,石翹頸系鐵質風鐸。凡十字正向均開券形假龕,而其中南向第三、四、五層卻真開佛龕各一個,內置佛像。塔身每層及下檐外粉白灰,下檐冰盤曾施彩繪。該塔倡修者,即清代首任臺灣兵備道劉王敖(公元1829-1887年);塔銘《臨湘塔記》,則由光緒乙丑科舉進士吳獬(…[詳細]