石首市旅游景點

| 南岳山森林公園AAA免費 石首南岳山,原名龍蓋山,乃道教名山,古繡林十景之一,現為省級森林公園。南岳山狀似龍蟠寶蓋,故名。今名南岳山,山底有一湖,即山底湖。東西向有岳陽經石首至公安二級省道,南北向有秦市經石首至黃石二級省道。距荊州古城(沙市)約118公里。是綜合型城市森林公園。南岳山森林公園總面積94.8公頃,由筆架山、馬鞍山、南岳山和山底湖組成,其中南岳山主峰海拔141.7米。園內三山挺拔,一水環抱,山水相依,雄秀兼具,是長江中游荊江平原和洞庭湖北部一帶少有的山地景觀,是難得的城市森林和山水佳景。由于南岳山是鄂南湘北著名的道教勝地,故又被譽為“小南岳”、“小武當”。南岳山森林公園既是科普、教育、文化展示的重要場所,又……[詳細] |

| 劉飛 原為長江故道的鴨子湖北枕長江,南鄰荊江大堤,位于湖北省石首市東升鎮境內,面積10000畝,屬內陸優質淡水湖泊,平均水深8米,最深處近30米左右,因其外形酷似鴨子,又因每年冬季均有數以十萬計野鴨在湖中嬉戲,故名鴨子湖。 鴨子湖內水草茂盛,蚌螺遍湖,資源十分豐富,主產優質淡水河蟹、桂花魚、龜鱉、青蝦等名貴水產品,盛產青魚、草魚、武昌魚、鯉魚、鯽魚等常規魚類,水產品年產量達500多噸;近兩年起捕的成魚中大的有100多斤,現湖中還存有相當數量的50斤左右的大青魚、花白鰱。沿湖是花紅葉綠的千畝荷塘,是夏天賞荷垂釣的好地方。湖岸四周均與油路相連,交通便利、治安狀況良好。鴨子湖又分大小鴨子……[詳細] |

| 呂永昌上津湖又名津湖,地處石首市南部邊境,南岸與湖南華容縣僅一路之隔。相傳古時此湖上首有一津口(渡口),歷來為民間南來北往必經之地,故名上津湖。又據同治丙寅《石首縣志》記載:“(此湖)內周四十余里,迥溪曲漳甚多,以上有津湖(湖汊),故名。”上津湖是石首境內最大的湖泊,原有水面37.30平方公里,后由于多年圍湖墾殖,現存16平方公里。全湖現有集雨面積94平方公里,蓄水量3380萬立方米,平均水深3.9米,最深處11米。從形成原因看,上津湖屬典型的河間洼地湖。它的北面是長江,東面有調弦河,西面為藕池河,呈東西向線狀延伸,兩側湖汊形若樹枝。全湖是由長條狀河間洼地中相對較低處積水而成,歷史上曾與湖南洞……[詳細] |

| 呂永昌白蓮湖地處石首城東南,形狀也如同一朵盛開的白蓮花。此湖東抵東升鎮-鋪村,西接高基廟鎮喻家碑村,南臨東升鎮長堤寺村,北連筆架山辦事處斷崗口村。全湖原有湖面5.67平方公里,現為4.68平方公里,常年蓄水量1190萬立方米,平均水深1.8米,最深處8.5米。關于白蓮湖的得名,石首民間主要有兩種說法:一是說白蓮湖原名白泥湖,因湖底土質為古云夢地區特有的第四紀粘土,其色白,當地人最初稱“白泥湖”,后人訛傳成了“白蓮湖”;一是說該湖早年間野生蓮藕滿湖飄香,白蓮花廣若白云,令人心曠神怡,故名。兩種說法都有其可信的緣由。白蓮湖是典型的河流遺跡湖(又稱牛軛湖)。據考證,東晉以前,石首無堤防,長江石首段僅……[詳細] |

| 石首市紅軍樹革命烈士紀念園位于荊州市石首市桃花山鎮鹿角頭鳳凰山。桃花山原名東山,是湘鄂西革命根據地的重要陣地。桃花山西北鹿角峰下湖邊生長著3株古老的黃芯樹,粗壯的樹干上,當年紅軍刻下的標語依稀可辨,成為石首蘇區人民跟隨賀龍鬧革命活生生的見證。1930年10月,鄧中夏、賀龍率紅2軍團南征,軍團總部設于調關,部隊進行緊張的擴軍和戰前準備。一天,賀龍、鄧中夏、周逸群和隨行人員到桃花山視察擴軍工作時,被大樹上刻的“中國共產黨萬歲”“打土豪、分田地”等標語所吸引。區委書記鄧伯勛介紹說,這些標語是年關時,桃花山赤衛隊配合紅軍獨立第1師襲擊華容縣城團防時刻寫的。這些標語先削除樹皮,在乳白色的木質上刻字,然后……[詳細] |

| 湘鄂西赤色軍政干部學校舊址位于荊州市石首市東升鎮焦山河社區。1930年10月,紅2軍團南征,紅軍后勤機關交湘鄂西特委領導,洪湖軍校遷石首焦山河,更名為湘鄂西赤色軍政干部學校(簡稱焦山河軍校)。軍校由中央軍委派到湘鄂西蘇區工作的劉鳴先擔任,軍校配政委、教育長、軍需長等,教官處有政治、軍事教官30余人。焦山河軍校共選招學員700余名,其中女學員30名。此外,湘鄂西各縣為提高地方武裝的政治、軍事素質,也抽調200多名干部到軍校委托培訓。1930年12月10日,湘鄂西赤色軍政干部學校在焦山河北街草坪上舉行隆重的開學典禮。軍校的學習生活緊張而有秩序,每天堅持三操兩課一游戲。即清晨出操跑步,午飯前和晚飯前……[詳細] |

| 中國優秀旅游目的地。位于石首市長江北部,江漢平原南緣。南與石首城區隔江相望,距荊州市約60公里,東距漢宜高速公路潛江后湖80余公里,距京廣鐵路岳陽站85公里,距長沙、武漢約230公里。天鵝洲生態旅游經濟開發區成立于1999年3月,同年5月被湖北省體改委批復為省管開發區,12月被荊州市機構編制委員會批復為副縣級單位。天鵝洲開發區轄兩個國家級自然保護區:湖北長江天鵝洲白鰭豚國家級自然保護區、石首麋鹿國家級自然保護區。天鵝洲地處長江中下游下荊江河段,由于長江裁彎取直,形成長江故道群濕地,其中,天鵝洲長江故道洲灘縱橫,生態環境原始,地形地貌獨特,具備五大生態特色:古樸的灘涂濕地、清秀的長江故道、珍稀鳥……[詳細] |

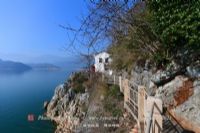

| 石首桃花山風景區位于湖北省石首市東部,與湖南華容桃花山為一體。桃花山旅游風景區處于長江三峽、荊州古城、岳陽樓、武陵源、張家界和松滋危水風景區的中心地帶,是上述著名風景區的中心地帶和自然紐結點。桃花山雄峙長江南岸,橫跨湘鄂兩省,連綿45里,有大小山峰280余座,以其冬暖夏涼的宜人氣候、清新秀麗的自然風光、“荊楚第一竹鄉”的天然景觀、蒼松翠柏的古樸虬勁、小橋流水的詩情畫意、古洞廟宇的幽然神奇和流傳久遠的民間傳說,為風景區增添了無窮的神韻。風景區面積約100平方公里,主要有北、中、南三條旅游線路。景區中,春秋戰國時期的大夫范蠡攜西施泛舟五湖、最終歸隱桃花山落籍制陶至今遺跡尚辨的鹿角峰;以三棵千年參天……[詳細] |

| 石首東岳寺歷史悠久,據史記載:紀元初期,佛教傳入石首,唐乾元二年(公元759年)東岳山山頂建東岳寺,至明清時期,佛教高僧倍出,香火更是鼎盛,建筑更加雄偉,成為兩湖平原結合區域的重要道場。后終因戰亂焚毀。東岳寺地帶山勢延綿,依山帶水,人文薈萃,曾有蜀主劉備在此舉行婚慶;晉朝藥仙葛洪在此種玉煉丹;唐朝詩圣杜甫在此早發泊舟;宋朝文豪黃庭堅居士在此詠詩書匾;明朝文星袁中道在此記游山水;現代作家碧野登山著文;科技大師嚴濟慈在此書碑銘文;文學泰斗曹禺在此奉獻墨寶。登臨東岳寺憑欄俯瞰還可看見:石首現代城市與長江闊野交融、水天共一色,霞光染江鷗,江灘飛蘆花,百舸爭上游的優美自然景觀。 寺院格局 自1995……[詳細] |

| 傅家竹園,有荊楚第一竹鄉的美譽。園內怪石嶙峋,山勢嵯峨,峽谷深壑,曲徑通幽。數不盡的清泉小溪,聽不厭的鳥語歌喉。遒勁粗壯的楠竹,似玉柱林立,直指南天,玲瓏密集的枝葉,如碧頂翠蓋,華覆山野。冬作暖被,可橫山而臥,夏有蔭護,需擁被而眠。“沐雨經風誰有節,通天曉地此虛心”。這莽莽大山,茫茫竹海,囊括了大山的氣魄,竹鄉的風彩。桃花山的楠竹,已有幾千年的歷史,到清末,山中名園有劉家竹園、秦家竹園、傅家竹園。土地革命時期,開發萬畝荒山,栽種幾盡毀滅。解放后,桃花山建立國營林場,開發萬畝荒山,栽種“月月竹”(大楠竹名)。四十五里桃花山,大竹園星羅棋布,以傅家竹園為最。走進竹園,沿304級整齊的石級而上,然后……[詳細] |

| 荊州石首糜鹿自然保護區位于湖北省石首市境內,總面積1567公頃,主要保護對象為糜鹿及其生境。保護區地處長江天鵝洲故道邊,屬典型的近代河流相沖積,洪積的堆積形成的洲灘平源,地勢低平,海拔在35米左右。區內土壤肥活,水質良好,牧草豐盛,分布有廣闊的蘆葦沼澤濕地。區內高等植物有64科、168屬、238種,脊椎動物有100多種,其中大鴇、白鶴等為國家重點保護野生動物。保護區是為實現麋鹿回歸自然,1991年經省政府批準成立的自然保護區,1993年和1994年分兩批從北京麋鹿苑引進麋鹿64頭,由于環境適宜,因此僅在3-4年的時間內,麋鹿種群發展到134頭,且麋鹿的野性恢復良好,實現了自然放養的目標。199……[詳細] |

| 仙人洞,位于九佛崗與紅軍樹烈士陵園之間,沿九艾公路七華里,鹿角群山南峰的半山腰間。仙人洞是天然形成的石窟巖洞,歷代有道人遁居于此。石窟深幽奇異在海拔300多米的南峰西側,山勢陡險,至山腰已形成峭壁。峭壁上鑲嵌著一個碩大的洞口,從山下望去,大有吞山納湖的感覺。縣崖上奇木異生,曲松倒掛。外圍綠色掩映,雨后泉飛。可謂是“險處華光誰與同,日烘斷壁掛煙籠。曾經五岳三千景,尤勝匡廬一洞風”。沿山林羊腸攀登,迂回而達洞口,洞門大開,亭臺玉立。飛檐有欲垂之狀,風鈴呈悅耳之聲。放眼望去,三菱湖,大宋湖蒼煙浩渺。南嶺北坡,傾翠瀉綠。大小的村莊錯落別致,蜿蜒的公路車行如蟻。身臨其境,置若天外。洞內香火不斷,道人有術……[詳細] |

| 三菱湖濕地公園以三菱湖為中心,涉及李花山、漆家鋪、鹿角頭、吳家垱四個行政村,區內景點豐富,人文歷史文化底蘊深厚。有紅色旅游景點紅軍樹革命烈士紀念園、紅色大本營;佛教基地龍泉寺;生態旅游休閑地桃花山生態園、易龍灣民俗文化村;還有民間傳說范蠡墓和仙人洞,賞桃采摘基地桃花島。三菱湖濕地公園湖汊較多,形如一枚巨大的三角紅菱。此湖東抵桃花山麻家咀,南至戴家咀,西連廖家咀,北達調關鎮漏風灣。全湖現有水面4.67平方公里,蓄水量446萬立方米,最高水位31.5米,平均水深2.6米,最大水深3.5米,湖東岸有紅軍樹、范蠡墓和龍泉寺等名勝古跡。桃花山鎮以山居多,以水次之,六山二水二分田。其湖泊水庫星羅棋布,水產……[詳細] |

| 龍泉寺,位于湖北省荊州市石首桃花山北面,沿艾九公路北行十四華里。背倚鹿角山峰,東望青竹溝,南臨仙人洞,是山鎮旅游北線風景的集中地帶。 據《高僧傳》記載,龍泉寺始于東晉,為東晉道安法師所建。歷代香火鼎盛,到明代已盛極一時,是該地區重要佛教基地。該寺被毀,以后多年未能重修。1997年,從九華山佛學院畢業的天明法師,開始著手重建龍泉寺。他先后投下重資。在舊址上擴大建筑面積,全面破土動工,迄今為止,占地1000平方米的觀音殿及配套房已經建成。殿內香煙裊裊、經聲不斷。大小不等,形態各異的菩薩像,依次排列,給大殿添了肅立莊嚴的氣氛。現在已向香客開放,可供游人觀賞。主殿也已進入籌建之中,不久的將來,龍泉寺……[詳細] |

| 走馬嶺遺址位子湖北省石首市焦山河鎮走馬嶺村與滑家當鎮屯子山村的交界處,為新石器時代遺址。遺址核心是一平面呈不規則長方形古城址,東西最大長度370米,南北最大寬度300米。城垣自上而下以黃、褐、灰白粘土夯筑。在東城垣中部和西城垣南北兩端分別筑有城門。在城內發現有面積達100平方米的大房子,面積在30~50平方米的多分間式中型房子和面積在8平方米左右的小房子。土城垣包含物多為屈家嶺文化早期的陶器殘片,且被屈家嶺文化晚期灰坑和墓葬所疊壓,由此推斷該城始筑于屈家嶺文化早期。走馬嶺屈家嶺文化古城是迄今為止長江流域能夠確認的時代最早、面積最大的原始社會晚期城址之一。走馬嶺遺址的發現為長江中游地區早期城址和……[詳細] |

| 湖北省荊州市石首市 寺院簡介 二圣寺前名天寧寺。東晉太和二年丁卯,公元三六七年,慧遠及勤二僧,于長江中沙洲處卓錫開基修建天寧寺。即今斗湖堤東一公里處。太和三年戊辰,公元三六八年,道安偕弟子慧遠,于斗湖堤下一公里江釁處,建安遠寺。東晉太元元年丙子,公安縣令周道,與沿江居民,夜同一夢二圣,安鎮治水,帶領居民果從長江中撈起流來沉香木兩根,侍立在安遠寺殿中,佛像兩傍。即此,改名為二圣寺。二圣寺由此而得名。后人多已為二圣感應之功,故名其洲為“二圣洲”。唐貞觀二年戊子,公元六二八年,杭州鉅商史青,駕舟過此,大圣、二圣佛法杭商作為0龍,遂感史青立化于寺,沙門僧人用麻、泥纏覆肉體,謂肉身菩薩,崇奉在寺。……[詳細] |

| 調弦口是石首知音文化的代表。據史家考證,西晉太康元年(公元280年),駐襄陽鎮南大將軍杜預為漕運而下令在此開河,因河口位于相傳俞伯牙當年調弦撫琴遇知音之地,始名調弦河。清朝乾隆丙辰年編《石首縣志》云:俞伯牙從楚都東下,停舟鼓琴于此,弦漸而調之,因以得名。此處為荊江穴口之一,故又稱調弦口。咸豐乙卯年(公元1855年),官府在此設巡檢司,置水路關卡,故又名調關。調關古調弦亭建于宋朝,由于年久失修毀于民國。近年,調關鎮人民政府在調弦河口又重修了調弦亭,并豎立了一座“高山流水遇知音”雕像。……[詳細] |

| 陳浩崗遺址位于石首市高陵鎮長港村,新石器時代遺址群。由陳浩崗遺址、張家山遺址、徐家崗遺址、扈家崗遺址、王家崗遺址、桃子臺遺址、鄔家崗遺址、廣藤崗遺址、崔家臺遺址、劉家咀遺址、虎山頭遺址等11處新石器時代遺址組成,陳浩崗遺址居中心部位。各遺址遙遙相望,間距為500至3000米不等。從各遺址文化層位和采集陶片分析,11處遺址的時代基本相近,時代跨度均為大溪文化晚期至石家河文化晚期。該遺址規模較大,對探索文明起源等有重要的學術價值。……[詳細] |

| 繡林山是石首三國文化的代表。在繡林山巔,至今仍玉立著一尊孫(尚香)夫人的塑像,塑像附近有一座繡林亭。相傳建安十四年(公元209年),劉備東吳招親迎娶孫夫人的故事就發生在這里。繡林山亦因劉備看見招親時山上山下結繡如林,場面極為壯觀而得名。宋黃庭堅留有《詠繡林十景》詩。此山現已辟為繡林山公園,山頂有繡林亭和孫夫人望夫塑像,山腰有紀念劉、關、張的三義寺等。……[詳細] |