江蘇省全國重點文物保護單位介紹

南京市 蘇州市 徐州市 鎮江市 無錫市 揚州市 鹽城市 常州市 宿遷市 淮安市 泰州市 連云港市 南通市 江蘇省文物古跡 江蘇省紅色旅游 江蘇省名人故居 江蘇省博物館 江蘇省十大祠堂 5A級景區 4A景區 江蘇省十大景點 江蘇省十大免費景點 全部 江蘇省特產 江蘇省美食 江蘇省地名網 江蘇省名人 [移動版]

101、萬佛石塔

萬佛石塔,原名禪師塔,座落在吳縣市鎮湖西華裝飾的西涇村(西京村)。它面對太湖,隔湖與光福窯上山相望。堅固耐用太湖水患多,而塔是佛的象征,佛是威力無比的化身,為了消災鎮邪,南宋紹興年間(公元1131—1162年)始建該塔,作為鎮湖之物。 在明朝成化年間,高僧昕乚將塔進行了洗刷整修。由重建至今,已經歷了692年的風風雨雨了。 塔由石灰石石塊砌成,作單層造。塔體外方內圓,造型簡潔,比例適度,堅固樸實。它既不同于漢族傳統的樓閣式寶塔,也不同于元代盛行的由印度傳入我國的-塔(瓶型塔),可謂自成一體,別具一格。塔原座落在江南名剎秀峰附近,座北朝南,通高11.2米,分臺基、塔身、塔剎三大部分。塔朝南辟一近似火焰的塔門,門高2.1米,闊0.72米,正面額上刻有“古塔重興”四個大字,東西兩面均刻有……[詳細]

102、天下第二泉庭院及石刻

天下第二泉庭院及石刻位于江蘇省無錫市惠山。天下第二泉指的惠山腳下的二泉。該泉相傳為唐大歷年間無錫令敬澄開鑿,因僧人惠照在此居住,故名惠山泉。惠山有九龍十三泉,二泉最負盛名。二泉分上、中、下三池。上池八角形,為泉源所在,水質最好。中池為方形,緊靠上池。據《惠山記》載:“活水細流,澄澈可愛。”兩池都是石底,青石圍欄,上池四周石欄磨得十分光滑,特別是提腳踩的位置,石欄深陷成幾個缺口,是近千年以來,人們取泉煮茶的紀錄。下池最大,為長方形,鑿于北宋明道年間,池縱約7米,橫10米,深約0.33米,位于漪瀾堂下。每年秋季陰歷七月半的晚上,皓月就會倒映在池中,形成天然的“二泉映月”。池壁有明弘治年間所鑿石螭首,俗稱石龍頭,是惠山九龍十三泉中的第一個龍頭,形制蒼勁古樸,泉水經螭口流入方池,頗有“水不在深,有龍……[詳細]

103、玄妙觀三清殿

玄妙觀坐落在江蘇省蘇州市中心——觀前街。玄妙觀又名圓妙觀,創建于西晉咸寧二年(276年),初名“真慶道院”,唐開元二年(714年)改名為“開元宮”。北宋大中祥符五年(1012年)賜額“天慶觀”。南宋初金兵南下,天慶觀被毀,后于紹興十六年到醇熙六年(1146-1179年)經過多次重修,現存的規模宏偉的三清殿就是醇熙六年(1179年)建造的。元至元十八年(1281年)詔改為今名“玄妙觀”。清康熙年間的極盛時期有殿宇三十余座,是全國規模最大的道觀之一,為了避諱康熙帝玄燁之名,故而改名為“圓妙觀”。后來又經多次的破壞和重修,但都沒有達到原先的規模,現存較大的建筑主要有正山門和三清殿。正山門面對宮巷,十分壯麗,東邊是吉祥門,西邊是如意門,紅墻磚額,十分莊重。三清殿創建于南宋淳熙六年,是當時著名的畫家趙……[詳細]

104、東廟橋

東廟橋時代:宋地址:江蘇省蘇州市吳江區全橋除民國年間增置花崗巖欄石、望柱外,其他均由初建時的武康石構筑。武康石也叫紫石,石面布有細小的蜂窩眼,顏色深赤,原產于浙江省武康(已于1958年并入德清縣),宋代及元代時,江南一帶常用這種石頭來造橋,東廟橋上的大部分構件為此石,可佐證其的最初建造年代確實是在宋代。水盤石和排柱渾厚穩重,排柱與橫系石平接嚴密。每根石梁均從兩端向中間逐漸增厚,外側又鑿有弧度,整個橋面略呈拱形,造型美觀。次孔石梁邊端分別鐫刻如意云圖案,形成各異,飄然生動。東廟橋的構造技術頗有特色。其底盤石和排柱渾厚穩重,排柱與橫系石平接嚴密,受力勻稱。三孔橋面架設六根石梁,石梁間鋪設石板。每根石梁都是兩端為31厘米,中間增厚至51厘米,外側又鑿成弧形,這不僅可增大壓力,減少受拉力,而且使得整……[詳細]

105、海清寺塔

海清寺塔位于江蘇省連云港市云臺區花果山街道大村水庫旁。海清寺塔,又稱“大村塔”、“阿育王塔”。該塔建于北宋天圣元年(1023年),八面九級,高40米有余,仿樓閣式磚塔,內有回廊,八角塔心柱直至塔頂。塔身每層四面開門,其余四角隱出直欞假窗,或嵌字碑。塔內設磚階梯,盤旋而上。塔身外輪廓線流暢、和諧,具有北方宋塔特點。原塔剎早毀,1975年維修時補建。據塔的第五層東南面嵌的碑文記載,北宋天圣元年(1023年)起塔至天圣九年鐫名于阿育王塔第五級內安放佛像,天圣九年二月三日完工,距今已近千年的歷史。但從遺址規模踏勘,大體可以恢復其平面布置。塔建于山門前、中軸線上。塔后為前山門3間,額名“海清寺”。正殿3間,左右翼以配殿各3間,塔、寺的平面布置,并不按我國北魏佛寺舊法,塔置于正殿前。與唐宋以后佛寺建筑以……[詳細]

106、洑溪徐氏宗祠

洑溪徐氏宗祠又稱徐大宗祠,是明代首輔徐溥的家族祠堂,位于宜興宜城街道溪隱路200號。徐溥,字時用,號謙齋,宜興溪隱村人,8歲入私塾,明景泰五年(1454)廷試一甲第2名,授翰林院編修,天順、成化、弘治年間,歷任國史總裁、禮部右侍郎、文淵閣大學士、禮部尚書。弘治五年(1492)官至首輔,弘治十一年(1498)進華蓋殿大學士,后以目疾乞歸,卒后贈太師,謚文靖。在徐大宗祠的第三進正廳,存放著徐溥的畫像,據了解這幅畫像的年份可以追溯到清代中期以前。這幅畫像是我們整個徐大宗祠的鎮館之寶,它是由徐氏的嫡系子孫捐贈給我們宜興文管會,在去年。首先它是明代的朝服的畫像,穿著大裝朝服,這個朝服就是我們所說的蟒袍,重要的一點他都有配飾佩玉。整座徐氏宗祠坐北朝南,建于明弘治五年(1492),原有建筑五進,后僅存二、……[詳細]

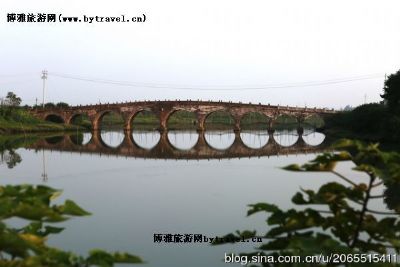

107、古蒲塘橋

古蒲塘橋蒲塘橋,位于溧水縣蒲塘鎮南,是溧水縣現存的最大的一座古橋。據縣志記載,蒲塘河又名老新橋河,經石臼湖通揚子江,逶迤不竭。舊有蒲塘橋,為溧水至宣城驛路上的大橋,南宋末橋廢。官府在此設蒲塘渡,有司以丁夫操舟濟人。元兵渡江后,此渡口一度停辦。元代皇慶元年(1312)溧水州同知倪顯,教授陳瑞究復設蒲塘渡。但“春夏水湍激,秋冬水落,旁石峻險,輒壞舟。行者于是乎告艱矣”。“弘治間(元公1488─1505年)巡撤侶公道經之,命有司勸邑之富民并力復橋,未果。”其后,邑民趙琪兄弟請獨自建橋。“逐捐所積蓄購石募工匠……所費無慮三千金,皆出自己囊,無一毫取諸他。”橋始建于明正德三年(1508年)春二月,落成于正德七年(1512年)冬十月。共費時五年。橋成之后,復用原名蒲塘橋。正德十年九月,縣令陳憲嘉趙氏義舉……[詳細]

108、蘇州開元寺無梁殿

位于盤門內東大街11號,1956年被列為江蘇省文物保護單位,現由吳縣市文物管理委員會保護管理。開元寺初名通玄寺,三國東吳赤烏年間孫權為乳母陳氏所建。隋開皇九年(589年)吳縣令孫寬廢寺,唐貞觀二年(628年)僧慧重興。開元二十六年(738年)詔令改名。大順二年(891年),孫儒占據蘇州,開元寺被付之一炬。五代后唐同光三年(925年),吳越錢氏遷建開元寺于盤門內現址。宋至明屢經廢興。清咸豐十年(1860年)又毀于兵火,同治十二年(1873年)稍事重修,未復舊觀。無梁殿是開元寺現在僅存的一座古建筑。無梁殿即藏經閣,建于明萬歷四十六年(1618年)。原先供奉無量壽佛,又名無量殿;因為都是磨磚嵌縫縱橫拱券結構,不用木構梁柱檁椽,故習稱無梁殿。殿坐北朝南,兩層樓閣式。面廣七間20.9米,進深11.2米……[詳細]

109、羅漢院雙塔及正殿遺址

羅漢院雙塔及正殿遺址位于中國東部江蘇省蘇州市鳳凰街定慧寺巷22號,是一處北宋時期(公元960~1127年)的古塔及大殿建筑遺址。羅漢院雙塔始建于北宋太平興國七年(982年),兩座塔的規模和結構完全相同,均為八角形0式磚結構塔,塔身通高33.3米,共7層,底層每邊寬5.5米。塔身各層僅四面辟門,其余四面則隱刻出直欞窗,門窗之上有闌額及斗拱支撐塔檐。塔檐以磚疊澀挑出,弧度較大,共六層,至角起翹,表現出明顯的江南建筑風格。塔室平面除第二層為八角形外,其余6層均為四方形。各層之間順次按45度角相互重疊轉換,從下向上仍構成八角形的形式。塔剎為鐵制,約占塔高的1/4,這在中國古塔中是極為罕見的。正殿遺址位于雙塔以北21米處,平面呈正方形,面闊與進深均為3間,總面積約18.4平方米。大殿四周現存有石柱16……[詳細]

110、月塔

時代:宋地址:位于江蘇省淮安市漣水縣唐集又名石橛塔、法濟塔,在今唐集鎮月塔村。據《雍正安東縣志》記載法濟寺去治75里。法濟塔在法濟寺山門外,塔有三:左藏佛牙,右藏佛骨,西南大者藏舍利。高七級,有門可登。萬歷三十四年重修。寺東有通濟橋,石刻神智大師四字。由此可見,古代漣東曾有一座規模宏大的法濟寺,法濟塔即今月塔只是寺中三塔之一。據當地人說,法濟寺確實寬宏。它前在丁梁,后在后營,中在中營,分別建有前大殿、后大殿、中大殿。果真如此,則法濟寺南北長約有15公里左右,難怪當地有跑馬關庵門之說。口傳未必真實,但中營的中大殿直到1946年還存在,被漣東縣民主政府拆除另用了。見眼的人說,中大殿三間,有長廊,柱子粗至一人抱不過來。而前、后大殿的損毀時間,已無人說得清楚,怕是年深日久了。至于月塔建于何時,就更無……[詳細]

111、黃山炮臺

位于江陰黃山風景區,又稱江陰要塞。黃山炮臺享有“江河門戶”,“鎮航要塞”之稱,自古為軍事要地。如今,這里成了風景如畫的旅游勝地,每當中秋時節,江潮洶涌,甚為壯觀,這就是江陰著名的八景之一“黃山秋濤”。長江上最大的公路橋——江陰長江公路大橋也屹立于此,可在這里俯瞰觀賞。2013年5月,國務院(國發[2013]13號)公布黃山炮臺為全國重點文物保護單位。……[詳細]

112、雨花臺烈士陵園

雨花臺烈士陵園位于南京市雨花臺區雨花臺丘陵中崗,是新中國規模最大的紀念性陵園,面積113公頃。陵園包括雨花臺主峰等5個山崗,以主峰為中心形成南北向中軸線,自南向北有南大門、廣場、紀念館、紀念橋、革命烈士紀念碑、北殉難處烈士大型雕像、北大門以及西殉難處烈士墓群、東殉難處烈士,紀念亭等。東晉太守梅頤曾屯兵東崗,故東崗又稱梅崗。南朝梁代(502~557)佛教盛行,相傳有高僧云光法師在此講經,感動神明,遂落花如雨,墜地成石,故得名雨花臺,彩色石子稱雨花石。古雨花臺有金陵南大門之稱,為金陵著名風景區、兵家重地,遺留名勝古跡甚多。國民政府定都南京后,雨花臺淪為國民黨反動派-共產黨人與愛國志士之主要刑場,連同軍閥與日偽、汪偽統治時期,在此犧牲之共產黨人與愛國志士近10萬人。省港大-領導者、中共政治局候補委……[詳細]

113、七橋甕

七橋甕明代稱上坊橋,清代改稱七橋甕,因橋的構筑是七孔半圓形的石拱,拱形如甕,故民間俗稱為七橋甕。七橋甕建于明代初期,地處南京城東南,地理位置十分重要,橫跨秦淮河,是進城的咽喉之一,歷來為兵家必爭之地。特別是太平天國建都天京(今南京)的十余年間,為擊退清兵,這里發生多次激戰,辛亥革命光復南京之役中,江浙聯軍也曾在此大敗清軍。七橋甕是南京地區著名的石拱橋,也是現存規模最大的磚石構筑拱橋。全長99.4米,寬13米,高25米,橋身酷似彎弓,全部青石花崗巖疊砌,石料長寬各0.65米,厚0.18米,橋身質地堅固。中間橋甕為最大,其余兩兩相對,依次縮小,橋拱上方,沿橋雙側各嵌有15只面目猙獰的獸頭石刻,雕刻精美,栩栩如生,六只橋墩成梭船形,兩頭尖的船形橋墩可以減少水流對橋體的沖擊,橋墩兩側上面也各雕刻六只……[詳細]

114、北固山鐵塔

[鐵塔]位于清暉亭旁的鐵塔是北固山的主要文物,也是全國僅存的六座古鐵塔之一。北宋元豐元年(1078年)建成,已有900多年的歷史。由于天災-,到解放時鐵塔已殘破不堪,僅存兩層。1960年鐵塔得到了整修,整修時,在塔基下挖掘出一大批文物,內有金棺、銀槨、舍利子,以及唐代著名政治家李德裕書寫的題記石刻等;從文物中獲悉,該塔于唐朝寶歷元年(825年)為曾三次任潤州刺史的宰相李德裕創建,乾符年間被毀,鐵塔是宋代元豐年間在原有石塔的舊址上建成的。鐵塔的結構為平面八角形。下有塔基(即蓮座),每層有四門,每層都鑄有精致的佛像和飛天像,姿態生動。巨大的蓮座上鑄有優美的云水紋和龍戲珠紋。塔身東南面還鑄有“國界安寧”、“常轉’’兩行北魏體字,東北面排列著九行題名。鐵塔不僅藝術價值很高,而且表現了我國古代冶鐵工匠……[詳細]

115、盧氏鹽商住宅

揚州盧氏鹽商住宅被譽為“鹽商第一樓”的盧氏鹽商住宅,它以綿延的建筑群落、精美的建筑風格成為諸多珍珠中最耀眼的一顆,是揚州古城文化當之無愧的新看點。它是揚州晚清鹽商最大的豪華住宅,坐落于康山文化園旁。宅主為商界巨富盧紹緒,據介紹,此宅建于清光緒年間,占地面積萬余平方米,當年興建此宅耗銀7萬余兩。揚州盧氏鹽商住宅即盧紹緒的住宅始建于1894年,占地面積6157平方米,建筑面積4284平方米。整個盧宅共11進,1981年,因使用不當,建筑前4進大廳毀于大火,余下建筑僅剩一半。修復后的盧氏鹽商住宅前后進深達百余米,從外表看青磚黛瓦與一般住宅無異,但置身其中,明顯地感到一種“藏富不露”的大氣。據介紹,一般的建筑都是明一暗二,但盧宅卻是明三暗四,讓人感到十分開闊。令人驚奇的是,盧宅從第一進到第四進的天井……[詳細]

116、韓井遺址

韓井遺址位于泗洪縣梅花鎮,距離順山集遺址大約4公里。經考古隊初步勘探,韓井遺址面積大概4萬平方米。考古隊計劃用3年時間,對其進行系統的發掘、研究和保護。韓井遺址的發現和發掘,是順山集新石器時代遺址的重要補充,可為順山集文化的研究提供重要支撐。江蘇泗洪順山集遺址自2010年起經過多次考古發掘,經同位素測年,該遺址的時間跨度為距今8500至7500年,是淮河流域時代最早、規模最大的環壕遺址,填補了淮河中下游史前文明空白。為深入了解順山集文化,考古專家開始對順山集遺址4公里外的同時期韓井遺址進行考古發掘。在韓井遺址,考古專家找到一處8000年前的水稻田遺跡。面積不足100平方米,被分割成不同形狀的田塊,每塊面積不足10平方米。據介紹,之所以認定此處遺跡為稻田的原因,一是遺跡結構特點及水管理方式,都……[詳細]

117、朱自清故居

揚州朱自清故居位于揚州市安樂巷27號的朱自清故居,再現了這位文學巨匠當年家庭-的場景;同時舉辦的朱自清生平事跡展,較全面地介紹了他光輝的一生。朱自清(1898—1948),原名自華,號秋實,后改名自清,字佩弦,現代著名散文家、詩人、偉大的文學家,學者和民主戰士。朱自清祖籍浙江紹興,1898年11月22日誕生于江蘇海州(今東海),童年隨家遷來揚州。朱自清祖父朱則余,號菊坡,本姓余,因承繼朱氏,遂改姓。為人謹慎,清光緒年間在江蘇東海縣任承審官10多年。父親名鴻鈞,字小坡,娶妻周氏,是個讀書人。光緒二十七年(1901年)朱鴻鈞由東海赴揚州府屬邵伯鎮上任。兩年后,全家遷移揚州城,從此定居揚州。朱自清妻子名叫陳竹隱。幼年在私塾讀書,受中國傳統文化的熏陶。1912年入高等小學。1916年考入北京大學預科……[詳細]

118、興化垛田

分布于興化市境內垛田、林湖、城東、竹泓等各鄉鎮。核心保護區位于垛田鎮東南部蘆洲、征北及高家蕩、楊家蕩一帶,總面積5000余畝。興化地處蘇中里下河腹部,地勢低洼,湖蕩沼澤連綿,歷史上由瀉湖淤積而成。今垛田鎮境內的耿家垛遺址及鄰近的南蕩遺址表明,早在新石器時代和先秦時期,種植業和垛田芻形已經出現。先民們為墾殖和抵御洪水災害,在湖蕩和沼澤處利用自然積土成丘,壘土成垛,與水爭田。在水面上形成成千上萬塊形態各異、溪流回旋的島狀田塊,稱之為“垛”,又名“岸”、“葑”、“島”等。唐大歷二年(767)常豐堰筑成后,由于勞動力增多、種植業發展,垛田大面積出現。宋元時期又在沼澤地用木樁、木架塞上泥土水草,覆蓋土壤,形成架田(葑田)。明代以后逐漸固定、加高,在種植果蔬的同時,形成了“葑田鳧唼唼,蘆渚雁嗈嗈”的勝景……[詳細]

119、揚州汪氏小苑

揚州汪氏小苑原汁原味鹽商豪宅——汪氏小苑除了一般園林的奇巧布局和精妙構造,磚刻木雕石雕等各種裝修雕琢也值得玩味。當然,最引人入勝的是小苑中有不少暗門密室,據說有藏室洞至今未被找到呢!汪氏小苑坐落在東圈門歷史街區地官第14號,是揚州保存最為完整的清末民初大型鹽商住宅之一。占地3000余平米,遺存老屋近百間,建筑面積1600余平米。房屋布局規整,裝飾雕琢精湛,庭院玲瓏精巧,文化底蘊豐富。小苑以其獨有的特色和鮮為人知的鹽商秘聞多少年來吸引了許多中外游客來訪。小苑組群布局規整:住宅橫為三路并列,縱為主房三進延伸,前后中軸貫穿,左右兩廂對稱,體現儒家中庸之道思想。正廳旁廂邊廊,堂后寢室耳房,體現尊卑有等、男女有別的封建倫理觀念。構屋取奇數組合,體現奇數為陽,偶數為陰的神秘風水意識。住宅庭院比例均衡,通……[詳細]

120、臨時政府參議院舊址

臨時政府參議院舊址臨時政府參議院舊址在湖南路10號。現為江蘇省軍區司令部。光緒三十四年(1908),清政府為蒙騙人民“預備立憲”,頒布了《各省咨議局章程》。宣統元年(1909)端方奏請建筑咨議局,由孫支廈仿法國文藝復興建筑式樣設計。同年9月1日,江蘇省咨議局成立,張謇為議長。1911年辛亥革命,宣布起義的17個省的代表共45人,于12月10日聚集于此,商討組織臨時中央政府。12月29日推選孫中山為臨時大總統,并宣布改國號為中華民國,并確定1912年為中華民國元年。孫中山就任臨時大總統后,原江蘇省咨議局院址為中華民國臨時政府參議院院址。國民政府在參議院通過了我國第一個表現資產階級民主的《中華民國臨時約法》。孫中山于1912年4月1日辭去了臨時大總統職務。以后參議院又改為-中央黨部辦公地。193……[詳細]