新疆全國重點文物保護單位介紹

伊犁州 阿勒泰地區 阿克蘇地區 和田地區 巴音郭楞州 喀什地區 昌吉州 烏魯木齊市 塔城地區 克孜勒蘇州 哈密市 吐魯番市 博爾塔拉州 克拉瑪依市 石河子市 五家渠市 阿拉爾市 新疆文物古跡 新疆紅色旅游 新疆博物館 5A級景區 4A景區 新疆十大景點 新疆十大免費景點 全部 新疆特產 新疆美食 新疆地名網 新疆名人 [移動版]

| 樓蘭墓群位于新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州若羌縣羅布泊西北荒漠中,包括樓蘭城郊墓葬、古墓溝墓葬、鐵板河墓葬、小河墓地、咸水泉墓葬、營盤墓葬等多處文物點。墓葬分布在南北約30公里,東西約26公里的范圍內,面積約250平方公里,共計500余座。已發掘墓葬20余座,出土文物300多件。墓葬形制一般為長方形豎穴土坑墓、單墓道長方形豎穴棚架土坑墓、斜坡墓道洞室墓等。其中已發現的部分漢晉時期的斜坡墓道洞室中有中心柱,個別墓室中有彩繪壁畫和彩棺,很有特色。隨葬物品主要有絲、毛、棉織品,錢幣、項珠、銅鏡、木器、漆器、銅器、鐵器、草編簍等。其中最具特色的是織有隸書文字的漢代織錦。由于特殊的地理環境和氣候等因……[詳細] |

| 介 紹 柏孜克里克千佛洞始鑿于南北朝后朝,歷經唐、五代、宋、元朝,始終是西域地區的佛教中心之一。原共有洞窟83個,現存的57個中,有壁畫的為40個,壁畫總面積1200平方米,壁畫內容主要有,以大型立佛畫像為中心的“佛本生經變”故事畫、佛教故事畫、因緣故事畫以及千佛像等,目的是頌揚佛法,供善男信女禮拜瞻仰。 回鶻高昌是該石窟群最繁華的時期。公元13世紀末,高昌王室東遷甘肅永昌,加之伊斯蘭教傳入吐魯番后,佛教漸衰,柏孜克里克千佛洞隨之衰落,在異教沖突中遭到毀壞,壁畫人物的眼睛全部被挖掉。本世紀初,又屢遭不良洋人盜劫破壞,雪上加霜,面目全非。盡管如此,劫余的佛座華麗精致,殘余的壁畫內容豐富,多采多……[詳細] |

| 阿斯塔那古墓群,距吐魯番市約40多公里。它是古代高昌王國城鄉官民的公共墓地,東西長5公里,南北寬2公里。墓葬按家族種姓分區埋葬,以天然礫石為界,畛域分明。 阿斯塔那墓形制為斜坡墓道洞室墓。古墓平面形狀如“甲”字。墓室前方,是一條10多米的長的斜坡墓道,墓道盡頭連著墓室,是死者安息的地方,墓室一般高為2米以上,4米見方大小,墓室頂為平頂或穹窿形。死者多安放在洞室后部的土炕或簡易木床上,他們頭枕雞鳴枕,面部掩巾,眼上蓋瞑目,雙手握木,身著棉麻或絹錦織品制作的衣服。死者四周,或陳放模擬的亭臺樓閣、車馬儀仗、琴棋筆墨,或陳放葡萄、瓜果、餃子、面餅等食品,供死者陰間驅使或享用。有的墓室后……[詳細] |

| 伊犁一直是新疆通往中亞的重要通道,歷史上曾建有許多城鎮在這里扼守邊界,發展貿易。清代乾隆為了加強在伊犁地區的治理,在這里設伊犁將軍,建惠遠城,并陸續在其周圍建起惠寧、綏定、廣仁、寧遠、瞻德、拱宸、熙、塔爾奇八座衛星城,統稱為“伊犁九城”。現保存較好的是被稱為“伊犁九城”之首的惠遠城,是當時我國西陲軍、政治中心的伊犁將軍府所在地。現城內還保留著將軍府舊址,其正大門以及庭院中廳堂、曲徑、回廊、將軍亭的古韻依舊。惠遠古城中心矗立者宏偉高大的鐘鼓樓,登樓遠眺,城內外風光盡收眼底。歷史上,洪亮吉、祁韻士、林則徐、鄧廷楨、徐松等著名謫士們都曾在此地留下輝煌業績。林則徐率民開通水利,鞏固邊防,為民造福,受到……[詳細] |

| 介 紹 圓沙古城,又名尤木拉克庫木古城,位于新疆維吾爾自治區和田地區于田縣大河沿鄉北部、克里雅古河床的東岸。古城地處塔克拉瑪干沙漠腹地,幾乎全被沙丘覆蓋。墻體大多不直且有損毀。城墻結構為木骨泥墻,外側有護墻坡。在南墻中部和東墻北部各有一城門,其門道、門柱、門板的痕跡尚存。城內暴露于地表的建筑遺跡有6處,所出遺物有陶、石、金屬、料器等類型。從發掘清理的情況看,該城始建于漢代,社會經濟以飼養業和畜牧業為主。 圓沙古城的古代居民代表了歐洲人種中的地中海東支,即印度-阿富汗類型。他們大概在公元前幾個世紀或更早些時候由中亞地區進入新疆西部.并沿著塔里木盆地南緣進入了羅布泊地區,其類型與古歐洲人類型無論在……[詳細] |

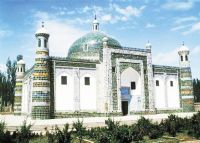

| 阿巴和加麻札位于新疆自治區喀什市的東北郊。阿巴和加麻札是喀什地區伊斯蘭教白山派首領阿帕克和卓及其家族的墓地,包括墓室、禮拜寺、講經堂等,始建于公元1640年前后,后經多次改建、擴建,規模日益擴大。陵墓是整個建筑物的主體,近于長方形,底寬約35米,進深為29米。在陵墓的四角各有一個圓形的立柱半嵌在墻內,圓柱底直徑3米左右。圓柱的頂端,各有一個小巧玲瓏的召喚樓,樓頂有一彎表示伊斯蘭標記的新月。陵墓屋頂是用土塊砌成的半圓形大穹窿,其圓拱直徑達17米多。用普通的土塊砌成如此大直徑的圓拱,充分體現了當時的建筑工藝水平。在墓的穹窿頂端,也有一個圓筒形的小樓和一彎新月,與陵墓四角的小樓和新月遙相對襯。陵墓全……[詳細] |

| 五堡墓群位于新疆維吾爾自治區哈密市屋堡鄉西北約2公里的戈壁深處,距今3200多年,是個面積約5000平方米的原始社會晚期的氏族公社墓群。墓地分布在一土包上,平面呈半圓形,墓葬排列密集,在地表不見封土,出土有木器、陶器、石器、骨器、銅器、毛紡織品、皮革制品、干尸等。墓區于1978年發現,經三次發掘共清理墓葬113座。現為新疆維吾爾自治區重點文物保護單位。五堡古墓群不僅在青銅時代的文化研究方面有著重要意義,同時對研究新疆民族起源和發展上,也起著不可替代的作用。五堡墓葬墓表為一層厚10-20厘米的沙礫,沙礫層下為厚10-20厘米的灰色細沙石,墓口在灰色沙土層下,雜有石灰石或石英成份,墓穴多為長方形土……[詳細] |

| 阿斯塔納古墓 有“地下博物館”之稱的阿斯塔那——哈拉和卓古墓群就位于高昌北郊的戈壁荒灘上。 墓群東西長約5千米,南北寬2千米,占地約10平方千米。解放后這里配合農田水利工程和道路吐魯番吐峪溝千佛洞修筑,清理發掘了500多座古墓葬。墓葬年代為西晉到唐代中葉(公元2世紀下半葉到9世紀初)。墓葬按家屬分區埋葬,以礫石為界。每個墓葬基本上都有斜坡墓道和土洞墓室,地面堆著礫石,平面呈“甲”字形。墓室一般高為2米以上,4米見方大小,平頂或穹窿形頂。死者多安放在洞室后部的土炕或簡易木床上,他們頭枕雞鳴枕,面部掩巾,眼上蓋瞑目,雙手握木,身著棉麻或絹錦織品制作的衣服。死者四周,或陳放模擬的亭臺樓閣、車馬儀……[詳細] |

| 孔雀河烽燧群位于新疆維吾爾自治區巴音郭勒蒙古自治州尉犁縣境內孔雀河沿岸的荒漠地帶。為漢晉時期絲綢之路樓蘭道上的重要軍事設施,始建于公元前1世紀。烽燧群地處營盤古城至庫爾勒之間,基本走勢由樓蘭沿孔雀河故道向庫爾勒方向延伸,分布在長約150公里的地段內現存11處烽燧遺跡。自東向西依次為營盤、興地1號、興地2號、興地3號、脫西克吐爾、脫西克西吐爾、卡勒塔勒、沙魯瓦克、薩其該、孔基、孔基西亞克倫等。烽燧均受到不同程度的風蝕、倒塌,部分形制呈土墩狀。建筑形式主要為土坯建筑;少量為夯筑。孔雀河烽燧群分布于“絲綢之路”西域東段的“樓蘭道”上,東聯玉門關、陽關,西接西域都護府治所烏壘城。最具代表性的軍事通訊、……[詳細] |

| 扎滾魯克古墓群,位于新疆維吾爾自治區且末縣托格拉克勒克鄉扎滾魯克村西2公里處綠洲邊緣地帶的臺地上。墓地可分為三期,第一期屬于先且末國時期,第二期屬于且末國時期,第三期為東漢至魏晉時期。目前發現五片墓地,近千座墓葬。一號墓地墓葬分布相對集中,東西寬750米、南北長1100米,面積達825000平方米。墓葬形制有長方形豎穴土坑墓、長方形豎穴土坑棚架墓、洞室墓等。一、二期以多人合葬為主,三期多為單人或二人合葬。出土的兩件木豎箜篌樂器是中國目前發現年代最早、保存完好的珍貴文物,還有具有特色的陶器、骨木器、精美的毛織品、鳥紋刺繡織物等。扎滾魯克古墓群代表了新疆塔里木盆地南緣地區有代表性的區域文化,反映了……[詳細] |

| 康家石門子巖雕刻畫康家石門子巖雕刻畫是一幅國內及世界上罕見的生殖崇拜巖畫。位于昌吉州呼圖壁縣的天山腹地,兩條山溪匯流處的西北岸的新第三紀的粉砂巖壁上。巖面平整,距地表約10米上下。畫面東西長14米,上下高9米多,整個面積達120平方米左右。上面刻繪著二三百個大小不等,身姿各異的人物和動物。大者高2.04米,小者19厘米。有男有女,或站或臥,或衣或裸,男女合圖、雙頭同體、三頭同體圖像。巖畫采用淺浮雕的手法,所雕人物的面部均面型瘦長,眉弓發育,大眼、高鼻、小嘴,形象秀麗。頭戴高帽,帽著翎毛,作舞蹈狀。相當數量的畫面顯示或隱喻了男女0的動作。在此圖像下還刻繪了成排的小人在歡快舞蹈的場面,以表現祈求子……[詳細] |

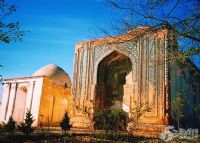

| 吐虎魯克·鐵木爾汗麻札位于新疆維吾爾自治區霍城縣西北38公里的-扎鄉,是成吉思汗(公元1162~1227)次子察合臺汗的后裔吐虎魯克·鐵木爾汗的陵墓。“麻扎”,阿拉伯語的音譯,意思是“圣地”、“-墓”。吐虎魯克·鐵木爾汗于1346年登上汗王寶座,1354年正式信奉伊斯蘭教,是新疆境內最早信仰伊斯蘭教的蒙古可汗,在位期間致力推行伊斯蘭教。1363年去世后,后人修建了規模宏大的麻扎宣揚其功德。麻扎完全采用阿拉伯建筑形式,平面呈方形,寢殿用磚砌拱頂,殿內無木柱棟梁。正門朝東,呈拱形,門兩側是用阿拉伯文書寫的、贊頌可汗和可敦的銘文。麻扎正面墻壁上用紫、藍、白3色釉磚,鑲嵌出20余種幾何圖案和植物紋樣。……[詳細] |

| 海頭古城在樓蘭古城西南48.3公里處,它是魏晉南北朝時期羅布泊地區僅次于樓蘭的第二大城。南北城墻長107米,東西城墻長約190米,總面積約2萬平方米。海頭古城附近是羅布泊地區另一個遺址集中區,在其西北約3公里處有LL古城,再向西北4.8公里有LM住宅群遺址。文物部門將海頭古城稱做羅布泊南古城,1914年斯坦因在羅布泊探險時將其命名為LK城址。海頭古城是1907年斯坦因的維吾爾向導托克塔阿訇首先發現。1910年日本人桔瑞超在羅布泊探險時在此城獲得李柏文書。當時他誤認為此城是樓蘭古城。同年,我國學者王國維在考譯李柏文書時發現,兩件文書均注明“海頭”二字,日本學者森鹿三也根據桔瑞超提供的李柏文書出土……[詳細] |

| 小李莊是全國目前軍墾舊址保存唯一完好的一處蘇俄農莊式兵團師部建筑群,是國家級重點文物保護單位,始建于1953年。1970年3月,小李莊及其下屬生產連隊奉命移交水工團,其余單位撤回四十戶灘。從1971年起,小李莊一帶轉為新疆軍區駐軍點和生產基地,先后有疆字910、某部炮團、軍區守備師、36151、36143和工兵九團等部隊駐防。1989年,駐軍撤出,交出新疆軍區后勤部管理,由于無常駐人員,荒廢20年,遂成舊址。2009年3月31日,經過團黨委努力,新疆軍區聯勤部終于將小李莊整體移交給原開發建設的農八師一四七團。該團以打造“一莊兩園”(小李莊、兵團溫州工業園、退耕還林生態園)為重點,構建經濟發展新……[詳細] |

| 哈密回王墓位于新疆維吾爾自治區哈密市西郊回城沙棗井,是清代新疆哈密歷代回王及其家族的陵園,俗稱“回王墳”、“王爺墳”。陵墓建筑群占地面積約1.3公頃,四周有圍墻。建筑群共分三部分:第一部分大拱拜(即回王墳),埋葬著七世回王伯錫爾及其大小福晉,八世回王默哈莫德及其王妃、王族40人。該墓為新疆著名的伊斯蘭建筑,下方上圓,通高17.8米,建筑面積1500平方米,雄偉壯觀素雅莊重。第二部分是南邊的五座亭式木結構小拱拜,東西排列,為歷代回王陵墓,現完整保存的只有兩座。第三部分為艾提卡大禮拜寺,該寺東西長60米,南北寬36米,占地2280平方米,可容納5000人做禮拜。大寺頂棚內由108根雕花木柱承重,四……[詳細] |

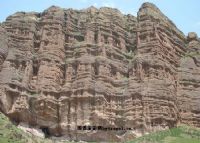

| 克孜爾尕哈石窟位于新疆維吾爾自治區庫車縣西北14公里的鹽水溝旁的卻勒塔格山脈南麓,與克孜爾尕哈烽隧毗鄰。始建于公元5世紀。石窟開鑿在東西寬170米,南北長300米范圍內的崖壁上。分為東、西兩大組群,現存洞窟54個,編號洞窟46個,其中較完整的洞窟39個,有壁畫的洞窟13個。洞窟時代大致可分為兩期,前期為公元6~7世紀,后期為公元10世紀以后。根據國王和王族供養像及龜茲文題記分析,這里曾是龜茲王室寺院。石窟建筑形式多樣,按功能分有支提窟、僧房窟、講經堂、禪窟等;按窟頂形狀分有、平頂、券頂、穹廬頂、套斗頂、覆斗頂等。現存較完整的39個窟可劃分為5組,每組都具有禮拜、講經、禪修和居住等各種功能。石窟……[詳細] |

| 伊寧陜西大寺伊寧回族大寺位于伊寧市新華東路南側(市人民醫院對面),始建于1751年(乾隆十六年),是伊犁最早落成的清真寺之一,同時也是清代伊犁九城中最大的伊斯蘭教清真寺。該寺在歷史上曾被稱為“寧固寺”、“寧遠寺”、“鳳凰寺”;因該寺執教人陳其周、-、馬玉林都是回族穆斯林,又是回族教民禮拜的集中地,故最后定名為回族大寺。伊寧回族大寺系新疆維吾爾自治區級文物保護單位之一。伊寧回族大寺原面積約6000平方米,其建筑造型與布局仿照陜西西安化覺巷清真寺(國家級文物保護單位)修建,采用典型的中國傳統建筑,兼有阿拉伯伊斯蘭風格。前有山門、正門,兩側有雙重八字影壁及門樓,其后面是寺院的主體建筑----禮拜殿,……[詳細] |

| 烏魯木齊陜西大寺大殿 大寺占地面積5186平方米,庭院式建筑,西面大殿是寺院主體建筑。建筑面積500平方米,坐西向東。面闊五間,由前殿、川亭子、月臺三部分組成。平面呈凸字形,前殿為單檐歇山式建筑,飛檐脊獸,雕梁畫棟。屋頂為綠色琉璃瓦,大殿后部伸出上八下四的重檐八角亭,與前殿相連,俗連“川亭子”。大殿始建年代無考,建筑專家們從遺存的建筑裝飾判斷屬于清代乾嘉年間所建。 與市區其它清真寺不同的是,陜西大寺大殿系中原地區古代傳統磚木結構、琉璃瓦頂的建筑風格,坐西向東,高達十余米。大殿前部為單檐歇山式,用40根朱紅色大柱支撐梁架,美觀而有氣勢。拱門上,刻有《古蘭經》文,其刻工之精,令人贊嘆。后部為望月……[詳細] |

| 拉甫卻克古城位于哈密市五堡鄉四堡村內,東距哈密市65公里。為漢唐時代城址。海拔614.2米。1957年被列為新疆維吾爾自治區文物保護單位。古城頗具規模,有南北二城,平面呈“呂”字形。由于白楊河水自兩城間流過,致使古城遭受破壞。城內已被辟為村民居住地或果園,原有建筑大多被毀。在古城內外發現的陶片主要是夾砂紅、灰陶。多為輪制,火候較高。紋飾以花邊刻線和附加堆紋為主。器形有罐、甕等。從形制特點看,與吉木薩爾縣北庭故城0土器物多有相同或相近似之處。據《后漢書·西域傳》記載:“十六年,明帝乃命將帥,北征匈奴,取伊吾廬地,置宜禾都尉以屯田。”北魏太和十七年(493年),鄯善國被高車人攻破,部分人北逃伊吾,……[詳細] |

| 納達齊牛錄關帝廟 納達齊關帝廟”現為自治區級文物保護單位。位于納達齊牛錄鄉北街,北依舊城垣,占地面積約24000平方米,建筑面積約300平方米。建于1907年(清光緒三十三年),系該牛錄遷移新址后所建。現存關帝廟、娘娘廟和山門以及新建的“圖伯特紀念館”等建筑。關帝廟系土木結構單體建筑,廟內供關帝半坐像,左、右兩則塑關平、周倉像(均已毀),塑像背后及左、右兩壁繪制“火龍戲珠”、“蘇武牧羊”、“東方朔偷桃”等壁畫,清晰可辨,正殿東西兩壁上,繪制有《三國演義》壁畫,各12幅,包含了“桃園含義”等三國主要故事情節,人物刻劃生動,別有風格,每幅畫面右上方都有錫伯文說明。木柱橫梁上則繪有錫伯族群眾熟悉的“……[詳細] |