安徽省省級文物保護單位介紹

黃山市 宣城市 安慶市 池州市 合肥市 亳州市 六安市 宿州市 阜陽市 滁州市 馬鞍山市 淮南市 蕪湖市 淮北市 銅陵市 蚌埠市 安徽省文物古跡 安徽省紅色旅游 安徽省名人故居 安徽省博物館 安徽省十大祠堂 安徽省十大古村 5A級景區 4A景區 安徽省十大景點 安徽省十大免費景點 全部 安徽省特產 安徽省美食 安徽省地名網 安徽省名人 [移動版]

41、邵作舟故居及其墓園

邵作舟故居及其墓園邵作舟,名運超,字班卿。幼隨父居甘肅任所,讀父書,有枕戈待旦之志。1863年,父死于回民起義戰火之中,隨即返里求學。然而他不滿于邑中諸儒窮經皓首讀經的風氣,發出了“窮鄉僻壤中苦于無所師法”的感嘆,于是學于杭州,與趙之謙、程蒲蓀等結為學友,于書無所不讀,過目成誦;又讀龔自珍諸集,關心時務,然于科舉則連連報罷。1882年,他任職于天津支應局,于局務總理李興銳交往尤篤,李之公務皆取決于作舟,自是益發究心于當世之務,著《邵氏危言》,啟迪民智、倡導向西方學習,被廣為流傳。陶模等欲薦于朝,而作舟仍甘于幕僚生涯。又作《論文八則》,精辟地總結我國古文創作歷史與手法,可謂“文章學”之濫觴。甲午戰爭爆發前夕,他“與李文忠公(李鴻章)言皮口駐兵”,然“不聽,復進圖說明之,卒不能從”,“旋日人果于……[詳細]

42、瑯琊寺

瑯琊寺,位于安徽省滁州市西南5公里處,一座被稱為陸上蓬萊的瑯琊山上。據清光緒年間《募修滁州瑯琊山開發律寺大雄寶殿緣起》記載:“瑯琊山名自晉始,晉元帝為瑯琊之稱。山在滁城西南十里許,勢偉拔,起伏綿旦,與豐山、花山爭奇競秀,而瑯琊之名尤著,深巖邃谷中,修竹、清泉別饒佳趣。陡山之巔,南望大江如匹練,江以南諸山出沒,隱現于煙云杳靄中,蓋淮東勝境也”。山中茂林修竹遍布,林壑幽深,景色宜人。山中還隱映著唐代古剎瑯琊寺和宋代建筑醉亭,集宗教、文物古跡和風景名勝于一體,成為滁州市著名的旅游勝地。瑯琊寺建于唐大歷年間(766到770年),由滁州刺史李幼卿與僧人法琛創建,唐代宗李豫賜名“寶應寺”,崔祐甫為它撰《寶應寺碑》。后周顯得年間(954到960年),寺毀,刺史王著予以重修。 瑯琊寺依山而建,殿堂隱映在綠樹……[詳細]

43、黃田洋船屋

黃田洋船屋位于涇縣榔橋鎮。經過四季風雨和歷年霜雪,至今,洋船屋風范依舊,古韻依存。那青磚黑瓦于陳舊清幽間訴說著歷史的曲折幽深,見證著主人的聰明才智。追尋洋船屋那散發出的獨特魁力,你會被一種美所深深感動。洋船屋在涇縣黃田鄉境內,其外形酷似輪船,人們稱之為洋船屋。在清朝中期,上海等港口才剛剛出現洋船,而在交通閉塞的黃田山區,就已造出了設計精巧、結構別致的洋船屋,堪稱是件奇事。洋船屋,又名篤誠堂,建于清道光末年,其四周圍以高墻,兩側開有深渠,圍墻及屋體皆仿輪船外形依地勢而筑。“船頭”呈尖角狀,院墻的尖端微微上翹,院內的花園和塾館,其高度不出院墻,亦無明顯高差,唯“梅家村塾”兩層,上層露于墻頭之上,似“駕駛室”樓艙,艙腰為高層住宅和廳堂建筑,體積龐大,似為“客艙”,其中馬房與廚房兩處的院墻,砌成高高……[詳細]

44、佛圖寺摩崖石刻

佛圖寺摩崖石刻位于太湖縣城西北20公里寺前鎮佛圖村佛圖組村境內大尖山上。公元316年晉代天竺高僧佛圖澄云游到此并建佛圖寺而得名佛圖山。佛圖寺摩崖石刻分布在寺四周的石壁上。佛圖山,山高險峻,摩崖石刻眾多,部分石刻因年久風化,不可盡辨。其中,以明代石刻尤為引人注目,最為突出的要首推明代哲學家羅汝芳和太湖知縣李盛英、清代太湖縣知縣王大謨、清初詩人馬人龍等。清乾隆縣志載,宋代書法家黃庭堅曾到佛圖山游覽,并留有詩賦石刻,惜年久現難以尋覓蹤跡。清人王大謨書《游佛圖寺》詩,位于入山口路徑右側的“屏風石”,長7.2米,高3米,面平如削,宛如屏風,詩44句,220字,石刻面積15平方米。進入佛圖山,有一天然石門,由三塊巨石二峙一覆形成,明人李盛英在其檐額上篆刻“天就門”三字,門內右石壁上陰刻有羅汝芳行書“閩獅……[詳細]

45、潛口古建筑群

介 紹 離開黃山溫泉后乘車下行約60公里至紫霞峰下,便可見到,故又稱“紫霞山莊”,系國家重點文物保護單位。 全莊面積16000平方米,采取原拆原建的方法,將散落在附近的10座典型的明代建筑集中一處,形成了今天獨具風格的明代山莊。 這十余座明代古建筑是蔭秀橋、石牌坊、善化亭、樂善堂、曹門廳、方觀田宅、司諫第、吳建華宅、方文泰宅、蘇雪痕宅等。 蔭秀橋建于明嘉靖三十三年(公元1554年),為單孔拱橋,它由當地尼姑出資所建,橋的一頭是尼姑庵,另一頭是雞犬相聞的村莊。 走過蔭秀橋便是建于明代嘉靖年間的石牌坊。牌坊正面無題字,只雕著一個齜牙咧嘴的“鬼”,手里拿著一支筆,腳上踏著一只方形大斗,“鬼”與“斗”合起來為“魁”,表明立坊者方氏期望家族子弟多出文魁星。 善化亭,建于明代嘉靖三十年(公元1551年)……[詳細]

46、姚元之舊館

姚元之舊館,坐落桐城市北街小學內。姚元之(1776~1852),字伯昂,號薦青,桐城人,嘉慶進士,畫家,官至左都御史。其舊館現存三組建筑:前樓、東西廂房、后樓。前后樓之間,東西廂房,中成院落,稱為“前院”。后樓后,有長方形院落,稱為“后院”。整個建筑長45.75米,寬20.48米,總面積為936.96平方米。前樓面積為132.34平方米,系前后廊式建筑,木構架保護完好。樓分五開間:明間長6.7米,寬4.25米,面積為28.48平方米,兩側次間,均長6.7米,寬3.9米,面積為26.13平方米,兩外側為稍間,均長6.7米,寬3.85米,面積為25.08平方米,前后走廊均長19.75米,寬1.7米。磚鋪廊面,石砌廊邊,前后廊各有八根木柱,檐柱下漢白玉柱礎,礎上為鼓形,下為六邊形,雕刻四時花卉圖案……[詳細]

47、涇縣翟氏宗祠

中華第一祠——翟氏宗祠位于涇縣桃花潭東北,建于明嘉靖年間,坐北朝南,五楹三進,仿皇家祠堂興建,規模宏大,建筑面積約3524平方米(含偏房,總建筑面積6700平方米)。傳說,1607年,翟氏家族出了一名叫翟國儒的文武狀元,被明萬歷皇帝封為鎮撫大將軍,翟大將軍奉命在云南平定叛亂,平叛結束凱旋而歸時,被0臣害死。為了表彰他的忠誠和對國家的貢獻,萬歷皇帝特賜“忠孝堂”匾一塊,此事轟動江南。后許多地方紛紛仿建翟氏宗祠,但沒有一個祠堂的規模能與翟氏宗祠相比。祠前有石柱、抱鼓石和石獅,祠內有前廳、天井、享堂和寢樓。地基為花崗石鋪成,建筑采用銀杏木、紅木、楠木等名貴木材,上下木石結構件均有精美的雕刻。祠中曾藏有歷代帝王將相、地方官吏所賜名匾108塊,宗祠左右有10多間偏房供議事、看管使用。大門上有“江南名族……[詳細]

48、涇縣吳氏大宗祠

吳氏是皖南名門望族自北宋遷居以來,人文蔚起,堪稱涇縣第一家,茂林吳氏大宗祠始建于明代的家族祠堂建筑,屬于家族祭祀祖先和先賢的場所。現為省級文物保護單位。宗祠代表著家族祖先信仰的優秀文化形式,具有較大的影響力和歷史價值。宗祠主體五楹三進,建筑面積1131平方米,吳氏宗譜記載,明崇楨已卯年(1639)湖廣布政使吳尚默倡建。1941年新四軍撤離皖南時,在此祠召開告別大會,又為革命遺址。是現存宗祠當中,唯一稱“大宗祠”的,是茂林吳姓的祠堂。祠堂大門上的橫額“吳氏大宗祠”五字,為明邑庠生吳國掄所書,書法蒼古奇逸,如老樹枯藤,互為撐柱;天梯石棧,自相鉤連。大門兩邊還有一副鎦金字的楹聯,是明萬歷進士、涇縣知縣李邦華所撰,其聯文為“延陵世澤傳江左,涇里名家著水西”。吳氏大宗祠的整體布局,依中軸線建門廳、享堂……[詳細]

49、敦履堂

敦履堂坐落在績溪縣上莊鎮上莊村中,距縣城39公里。應是上莊村僅有的一棟明代民居,因而具有較高的文物保護價值。它的存在,為世人研究上莊村的社會歷史狀況、明代徽派民居的建筑法式與特征等提供了珍貴的實物資料。1998年5月,敦履堂被安徽省政府公布為省級文物保護單位。敦履堂距今已有好幾百年了,看起來有些破舊,但梁柱結構還是好的,足以證實古人有著很高的建筑水平。這棟房子有280平方米,當年建造花去了兩年時間和一大筆錢,在上莊村的民居中要算高檔的了,沒有經濟實力是做不起來的。敦履堂房主祖上是經商世家,就像所有的績溪商人一樣,不僅有一股默默耕耘的牛勁,還善于積累,不斷擴大資本,再創商賈業績。懸掛在太師壁上方的“敦履堂”匾,就是這一傳統的見證。所謂敦履是祖上告誡子孫,經商做人要敦厚樸實,以誠相待,任何事情都……[詳細]

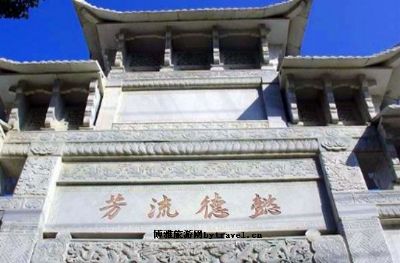

50、涇縣文昌閣

文昌閣位于涇縣桃花潭鎮(古稱水東、南陽鎮)境內,桃花潭東岸。整個水東的地形呈關公大刀形,沿河為刀口,而文昌閣就恰似大刀上的一朵紅櫻,閃亮奪目。 文昌閣為乾窿三十二年(公元1767年)水東翟氏共同籌資興建,“計費若千金”,“巍巍砥柱,八面森然”。據說,接清朝舊制,一族出二十位舉人之后方可建造文昌閣。而水東翟氏為皖南旺族,“十步之內,芳草萋萋”,清初翟氏共出二十三位舉人,被乾隆恩準建造文昌閣。閣基高一丈,閣高三層共計七丈三尺五寸;廣圍十四丈四尺。閣平面呈八角形,三層八角均系風鈴,最上層為鐵鈴,下面兩層為銅鈴,微風吹拂,鈴聲朗朗,十里可聞。三層屋面逐層加陡,八角翹向天空,翹角處瓦轉九十度鋪蓋,造型典雅,別其特色,為皖南地區所罕有。在水東翟氏看來,文昌閣的建造,“不僅所以壯觀瞻挹秀氣,且關……[詳細]

51、周瑜墓

周瑜墓原址位于安徽省安慶市宿松縣匯口鎮,后因桑落洲崩岸,搬遷到了宿松縣圭山。明代解縉考證周瑜墓在安慶宿松,出自《吉州周氏考》“考其陵墓在今之安慶宿松”,《文毅集》有詩曰“皖水青林繞墓田”。北宋司馬光《五代史記》“瑜葬宿松,即墓為祠,子孫居其旁者,猶數十家”。明代解縉《吉州周氏考》“考其陵墓在今之安慶宿松”,《文毅集》有詩曰“皖水青林繞墓田”。公元208年,周瑜曹操會獵于赤壁,火燒赤壁最終改寫了中國的歷史,三國由此形成。210年周瑜在西征的途中倒下了,在其身后留下的是一串串未解之謎。周瑜墓在何方呢?仿佛成了一個謎團,往事成風云,檣櫓灰飛煙滅后,只能平地憑吊古人了。周瑜已逝,英雄不再。查古籍,以證過往。偶然發現,其實周瑜墓的原址還在,只是我們疏忽了他的所在。在古書中,有如下記載:明代解縉《吉州周……[詳細]

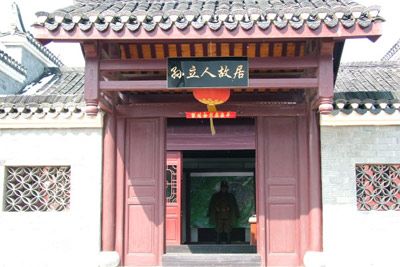

52、孫立人故居

“孫立人故居”位于三河古南街八扇巷,占地面積400多平方米,進門迎面立著孫立人將軍身著戎裝的蠟像,墻上掛有各種印刷品,主要是孫立人生平事跡展覽,以圖文并茂的方式,詳盡展列了將軍一生重要經歷。孫立人(1900年至1990年),字仲倫,安徽省肥西縣三河鎮人。1900年12月8日,在三河八扇巷降生。1932年,孫立人父親逝世時,孫立人曾兩次回鄉,自此之后,就未曾回過三河。在相距三河不到20公里的廬江縣金牛鎮也有一“孫立人故居”。故居坐落在金牛鎮旁金牛山半山腰處,坐北朝南。初建時有百余間房屋,解放后逐漸拆除,現為金牛鎮中學校址,留下房屋一幢11間,約250平方米,是孫立人24歲時結婚時住處,木架結構,青磚小瓦,走廊及房內雕梁畫棟,為明顯的晚清民居建筑風格。2001年被廬江縣人民政府公布為第二批縣級重……[詳細]

53、許世英故居

許世英故居位于東至縣官港鎮許村。許村被群山環抱,雙溪環繞,綠水悠悠,喬木蔭蔭,風景十分優美。站在村邊遙望四角尖,還隱約可見明王禪寺。許世英一生自律嚴謹,-樸素,不置田產。許世英故居由老屋、中廳、接官廳三部分構成,建筑面積770平方米。許世英故居老屋建于清順治年間,三進12間,青磚小瓦齊檐墻,建筑線條流暢和諧,雀替、枋梁、門楣、窗欞均有雕刻,工藝古樸典雅。中廳、接官廳建于清末,建筑面積519平方米。中廳為兩層樓房,前設內走廊將老屋與接官廳連成一體。接官廳兩進深,兩側山墻為階梯式馬頭墻,室內寬敞明亮,建筑風格與老屋大同小異。許世英(1873-1964),字俊人,又作靜仁,晚號雙溪老人。是中國近代史上的一位名人,曾任過福建、安徽省省長,北洋政府中的內閣總理。中日戰爭期間出任駐日全權大使,后在國民政……[詳細]

54、景德寺塔

景德寺塔位于安徽宣城市城內十字街。 時代為北宋,位于宣城市城內老十字街。塔始建于晉,塔隨寺名而變,初名永安塔,唐稱開元塔,宋叫景德寺塔,亦稱多寶塔,清為永寧塔。塔平面六角形,9層,高約34米。底層有附階,現存西南兩面,塔身壁面開券門,門兩旁做燈龕,各層塔身壁面都做成“弧身”式樣。塔內部結構為空筒式,每層裝有樓板,并用交叉梁承托。景德寺塔具有典型宋代建筑風格。 景德寺塔始建于西晉永寧年間(公元302年),塔隨時間的推移曾有多次更名。最初,古塔名為永塔,后塔名隨寺名更改而改,唐稱開元寺塔,宋稱景德寺塔,亦稱多寶塔,清稱永寧塔。古塔原位于開元寺右側,至今已有1700多年歷史,寺廟已毀于戰火,但這座千年古塔風光依舊它南與謝眺樓、鱷魚湖,北與廣教寺雙塔、敬亭山交相輝映。歷代文壇巨匠李白、杜牧、白居易……[詳細]

55、東城都遺址

東城都遺址,位于安徽省六安市城東,距皋陶墓北約2公里,北傍淠史杭總干渠南側的河套地帶。是安徽省文物保護單位。《水經注水》:(淠)水“又西北逕六安縣故城西,縣故皋陶國也.夏禹封其少子奉其祀。今縣都陂中有大冢,民傳曰公琴者,即皋陶冢也。”《括地志》載:“咎繇墓,在壽州安豐縣南一百三十里故六城東,東都陂內大冢也”。唐初,六安無領地,南屬霍山縣,北屬安豐縣,故稱在安豐縣南。東城都即《六安州志》所載之“東古城”。同治《六安州志》載:“東古城,州東南十里。”從《水經注》所載的“縣都”,《括地志》所載的“東都”,《六安州志》所載的“東古城”,都證實這里曾是古城址。1982年和1983年北京大學歷史系講師李伯謙和安徽省文物考古研究所,安徽省博物館等有關人員考察,初步認為這個城址年代較早,當在新石器時代末至西……[詳細]

劉鄧大軍劉家畈--會議舊址位于安慶市太湖縣劉畈鄉劉畈村。即胡家祠堂,包括胡氏新祠和胡氏宗祠兩個部分,胡氏新祠和胡氏宗祠,建于清嘉慶年間,屬典型的徽派藝術建筑。1947年,劉伯承、鄧小平率領中原野戰軍挺進大別山在劉家畈胡家祠堂召開重要的軍事會議,史稱劉家畈會議。該會議舊址已被列入國家紅色旅游勝地。原有一幢三進,每進間有天井,群墻照壁式,青磚小瓦結構,馬頭山墻,清代建筑,具體年代不詳。建國初為劉畈小學用,1969年至今,為劉畈中學使用。1947年,劉伯承、鄧小平率領晉冀魯豫主力(一、二、三、六縱隊)12萬大軍挺進大別山,同年10月下旬,抵我縣劉家畈。11月9日至12日,在劉家畈胡氏新祠召開三縱隊旅長以上干部和皖西工委、皖西人民自衛軍支隊長以上干部會議。出席會議的有三十余人。野戰軍中原局--有劉伯……[詳細]

渡江戰役總前委孫家圩子舊址紀念館,位于蚌埠市燕山鄉孫家圩子村,西蘆山的南麓。1949年3月22日至4月4日,鄧小平、陳毅、粟裕、譚震林等十多位領導人率中共中央華東局、華東軍區、第三野戰軍總前委移住蚌埠孫家圩子村。在孫家圩子村,總前委召開會議研究制定了渡江作戰方案,并由鄧小平親自組織擬定了指導第二、第三野戰軍渡江作戰的綱領性文件——《京滬杭戰役實施綱要》,確定了華東軍區海軍部隊領導人選,為我軍成立第一支海軍部隊做好準備;在這里,第三野戰軍下達了《京滬杭戰役作戰命令(京字第二號)》,吹響了渡江戰役開始的號角。渡江戰役總前委孫家圩子舊址,1998年被市政府公布為市級文物保護單位,2004年被安徽省政府公布為省級文物保護單位。從2004年開始,對舊址進行保護維修,到2008年底初步建成舊址紀念館并免……[詳細]

58、定遠東城遺址

東城遺址,位于安徽省定遠縣大橋鎮三官集油坊村。據明朝嘉靖年間高鶴編纂的《定遠縣志》記載:在定遠東南離縣城50華里的東城遺址;三官集故城遺址,輪廓非常明顯,有內外兩城。內城,東西一華里半,南北一華里,四周城基高出地面-尺,四角城樓高出地面五公尺,四周護城濠深約一丈左右。城址里,遍地是飾有細紋的秦磚漢瓦殘片,城中有古井70多口。農民在城址里挖出許多秦漢遺物,附近農民家里都收藏一些古代器皿。外城也呈長方形,東西三華里,南北二華里,微見斷續城基。秦磚時見,漢瓦俯拾。古城址四周有許多漢墓,1975年在老尹村東南發掘一座漢墓,石棺內有寶劍、銅鼎、漢五銖錢,還有王莽時發行的銅質布錢,面有“大黃布千”四字。1975年小李戶農民還發掘一處戰國墓群,可惜出土文物有的遭破壞,有的已失落。舊縣志記載:清末古城址仍有……[詳細]

59、運河橋

運河橋位于安徽省阜南縣三塔鎮。據文獻載,此橋始建于明代以前,橋呈拱形磚石結構,南北橫跨運河,長60余米,高7米,是通往大別山的必經之路,抗日戰爭和解放戰爭中此橋發揮了重要作用。橋原系9孔,現存7孔。該橋是我省淮北地區保存較好的一座古代大型拱形磚石橋。 該橋為省級文物保護單位。相傳,該橋是明朝當地一位官員捐資修建,至于官員的姓名,無從考證。運河橋建成后,成為明清時期古潁州通往大別山的必經之路。大橋南北一帶自然形成了集市,商賈云集,熱鬧非凡。南方山區的茶葉木材等產品北運。而北方的桑麻、油料南調,一時間,這里酒肆、茶館、客棧林立。車隊、馬幫川流不息,所以這條道路也被稱之為“麻油古道”。目前,在古橋下游幾百米處,建了一座現代化公路橋,古橋不再是兩岸群眾通行的必經之路,但仍是附近群眾通行的主要通道……[詳細]

60、龍頭塔

龍頭塔屬文峰塔,位于舒城縣城關鎮龍塔社區,始建于明代天啟元年(1621年),清乾隆甲申年(1764)重修。根據塔身第四層石碑“龍頭”二字,定為龍頭塔。塔身外砌青磚,內填雜土。七層,六角型,二層以上砌假拱卷門,塔身20.7米,其中塔剎生鐵鑄造、三層、葫蘆形、高2.1米,塔底層邊寬2.6米。第七層每角懸鐵風鈴1只。塔身西北側一至四層有一裂縫,寬處有4厘米,是1855年地震所致。塔身周圍上下彈痕累累,一只風鈴曾為侵占舒城日軍槍彈擊毀。1956年、1979年、2007年縣政府三次撥款維修,塔底座向外擴展1.27米。加高1.7米,用混凝土條塊砌護。新鑄造鐵剎和風鈴6只,彌合塔身裂縫,重做挑檐、塔角。塔基東南面建欄桿和臺階式花園,栽花植樹,四季常青。1984年11月.公布為縣重點文物保護單位.此塔建筑牢……[詳細]