江蘇省市級文物保護單位介紹

南京市 蘇州市 徐州市 鎮江市 無錫市 揚州市 鹽城市 常州市 宿遷市 淮安市 泰州市 連云港市 南通市 江蘇省文物古跡 江蘇省紅色旅游 江蘇省名人故居 江蘇省博物館 江蘇省十大祠堂 5A級景區 4A景區 江蘇省十大景點 江蘇省十大免費景點 全部 江蘇省特產 江蘇省美食 江蘇省地名網 江蘇省名人 [移動版]

41、南京龍泉寺

南京龍泉寺 南京龍泉寺“龍泉古苑”是經國家發政部批準的永久性塔陵。整座塔陵首期占地五十畝。依山傍水,寬暢陰陽,密林如煙,芳草茂盛,祥鳥香花云集,以其自然誘人的風景而馳名中外,可謂靈山翠薇,天日同光,匯集了無盡的地氣和靈氣。龍泉寺塔陵地處南京市南郊風景區將軍山和韓府山之間,緊鄰牛首山和“南唐二陵”。是歷代帝王將相及諸多仁人志士看好的風水寶地。龍泉寺歷史悠久,它始建于唐代,由唐代高僧鶴林素禪師募捐而建。唐代以后,漸漸衰落,明末,鏡中禪師又募捐重修該寺,并易名為“通善寺”,清嘉慶辛酉年(1801年)又重修改回原名。1995年,當地政府及文化部門組織專家學者對龍泉寺遺址進行了全面的考察和論證,并對龍泉禪寺進行了全面修復,于1996年初舉行了隆重的開光儀式,成為新的旅游景點。目前主要景點有龍泉禪寺、斷……[詳細]

42、常州天主堂

天主堂,位于常州東北約6公里的天寧區鄭陸鎮東青和平村委陳家自然村,是武進建堂最早,規模最大的教堂。1988年11月7日,武進縣人民政府公布為縣文物保護點。2008年2月26日,常州市人民政府公布為第四批市級文物保護單位。據傳天主堂初建于清道光二十年(1840),清宣統三年(1911)征地24畝,時黃輝烈神甫擴建教堂用房40余間。民國二年(1913)又新建圣堂6間,民國二十年(1931),翻建圣堂和鐘樓,并進行大修。隨著宗教界反帝愛國運動的開展,東青天主堂根據“獨立、自主、自辦教會”的原則,排除外來干擾,教徒宗教活動正常。“文革-”期間,天主教活動被迫停止。1980年12月12日,中共江蘇省委批準東青天主堂恢復開放。翌年2月,縣人民政府撥款2.38萬元資助修復教堂。同年12月25日舉行開堂儀式……[詳細]

43、鶴園

鶴園位于蘇州市韓家巷。清光緒年間道員洪鷺汀始筑,因俞樾書有“攜鶴草堂”匾而取名“鶴園”。園中池水似鑒,修廊如虹,風亭月館掩映于山石之間。園未竣,洪離蘇,一度借為農務局。后歸吳江龐屈廬,其孫龐蘅裳復加修建,一時成為文人雅集酬唱之地,詞人朱祖謀曾寓居于此。園中有朱氏手植的宣南紫丁香一株,花時清香滿園,沁人心脾。鄧邦述篆題“漚尹詞人手植紫丁香”刻于花壇。龐蘅裳閑居園中,諧“鶴園”音自號“鶴緣”,又署其廳曰“棲鶴”。鶴園總面積3134平方米,小巧緊湊,簡潔幽雅。東宅西園并列,宅三進。園內水池居中,小橋凌波,竹石花木環池而布,右亭左館隔池相望。北部為主廳“攜鶴草堂”,結構精巧,前廊東西門楣有龐蘅裳自題“巖扉”、“松徑”磚額,典出孟浩然《夜歸鹿門山歌》中“忽至龐公棲隱處,巖扉松徑長寂寥”句。堂前有湖石“……[詳細]

44、陳六舟故居

陳六舟故居陳六舟故居共兩處,一在糙米巷6號、8號、10號,一在東關街羊巷23號。陳六舟官至安徽巡撫。糙米巷,舊時稱曹李巷。此宅歷史上全部屬陳仲云家族的產業,陳氏先后四代為揚州很有影響的官宦世家、書香門第。從道光壬午(1822)至光緒癸未(1883),陳家先后出了三位進士,父子二人賜傳臚,其后兩人為舉人、秀才。陳氏家族從陳仲云在道光壬午(1822),其子陳六舟在同治壬戌(1862),侄陳咸慶在光緒癸未(1883)先后參與殿試會考時,三人都賜進士。而陳仲云、陳六舟父子二人先后在殿試會考時又獲得二甲第一名,賜稱傳臚。歷史上揚州人稱陳家為“一門三進土,父子二傳臚”。陳氏住宅從地理位置,遺存房屋的現狀、體量、造型、構架特色都能印證是屬于清中期或更早的建筑。陳氏老住宅6號、8號磨磚門樓今尚存,形式相似,……[詳細]

45、鈕家巷方宅(平江客棧)

方宅,是蘇州控制保護性古建筑,編號130。此宅建于清嘉慶年間,原宅主為朱姓,后售與米行主方姓。建筑面積2402平方米。中路4進,第二進為大廳,面闊3間11.9米,進深7檁8.4米,扁作梁架。大梁、棹木、山霧云等雕刻精細。第三、四進為樓廳。東路4進,第二進為船廳,后2進為樓。西路僅存1樓,宅后有小園。1959年后拆半亭,假山遷耦園,1983年被列為蘇州市控制保護古建筑,現存桂花廳(船屋)及零星湖石。方宅解放后入住了近30戶人家,街坊改造后,方宅連同街對面的董氏義莊,被香港絲路集團投資六千余萬元包裝成一家準四星的賓館對外開放。改造后的賓館命名“平江客棧——苑橋別館”,因融于小橋流水的優秀歷史街區,帶有比較完整的江南古風,有著深厚的人文底蘊,很大程度保持了江南優雅、清秀的特色,而入列“中國十個最不……[詳細]

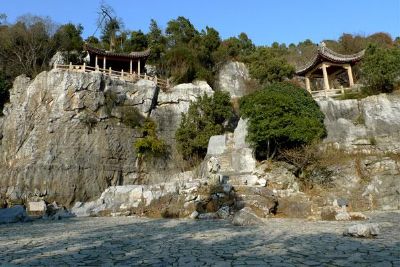

46、蘇州石公山

石公山位于蘇州太湖西山島東南端,隸屬于蘇州太湖國家旅游度假區。因昔日在山下傍水處有兩塊奇石,形如一對老翁和老嫗,稱為石公、石婆,故而名為石公山。石公山不高,以石為奇;三面臨水,一面背倚叢嶺,滿山翠柏濃郁,如青螺伏水,似碧玉浮湖。山村水映,美景天成。山上亭臺樓閣,高低錯落,軒樹橋廊,疏密有致,有歸云洞、浮玉北堂、來鶴亭、斷山亭、一線天、明月坡、每年的農歷九月十三傍晚可觀“日月雙照”奇觀等景觀,湖光山色舉目入畫,當年著名的海澄法師曾在此居住長達10年。清朝文人沈盼曰:“太湖七十二峰,名者八九。包山之勝數十,石公最著。”這是對我們石公美景的真實寫照和形象概括。石公山在歷史上即為著名的游覽勝地,自春秋以來,游人云集,名人雅士紛紛慕名而來。唐代的白居易、陸龜蒙、皮日休,宋代的李彌大、范成大,明代的高啟……[詳細]

47、南京幽棲寺

南京幽棲寺 南京幽棲寺是“南朝四百八十寺”中早期的著名廟宇,距今已有1500余年的歷史。始建于南朝劉宋大明三年(459年),位于南京市南郊祖堂山的南麓,與宏覺寺遙遙相對。幽棲寺地勢幽靜,竹海松濤,置身其中,令人塵慮頓消,幽思無限。南唐烈祖李異在政務倥傯之際,常來此山游賞,中主李瑕也多次來此禮懺拜佛,后主李煜更在此處大興土木,造寺千間。南宋治平(1064~1067年)年間,恢復幽棲寺原名。祖堂山與牛首山似斷若連,層巒疊翠,主峰削如芙蓉,高矗云霄。南麓茫茫竹海,古木參天,原名幽棲山。南朝劉宋大明三年(459年),在此建寺,即以山為名,稱幽棲寺。唐太宗貞觀(627-649年)年間,高僧法融禪師在此山北崖洞穴中修行,得禪宗四祖道信嫡傳心法,創立禪宗的一個支派“牛頭宗”,被稱為“南宗第一祖師”。幽棲寺……[詳細]

48、梵門橋弄吳宅

吳宅位于學士街梵門橋弄8號,1982年被列為蘇州市文物保護單位。據資料介紹,此宅原為明代正德間大學士王鏊故居的一部分,后幾經輾轉,方歸吳氏。清同治四年(1865年)曾暫借作紫陽書院,俞樾一度寓此。梵門橋弄原稱楊衙前,因明末復社名士楊廷樞及其字楊無咎曾居此而得名,今吳宅為該巷最典型之古宅,是否即為楊廷樞故宅,尚待進一步研究考證。此宅現存建筑面積2360平方米,占地1600平方米。原有建筑兩路五進,坐北朝南,形式古樸,氣勢宏偉。正路建筑偏西,依次為門廳、大廳及兩進樓廳。可惜前面三進已于1981年拆除。僅存的第四進樓廳,面闊七間29米,進深九檁八架14米,東西廂樓各三間,闊10米,深5米。內柱均用楠木,用材規格較大。樓下有前后軒,前檐船棚軒進深較寬,弧度平緩。圓作梁,矮柱圓滑樸素,頗具特色。樓板采……[詳細]

49、燕子磯

燕子磯位于南京郊外的直瀆山上,因石峰突兀江上,三面臨空,遠望若燕子展翅欲飛而得名。直瀆山高40余米,南連江岸,另三面均被江水圍繞,地勢十分險要,雄踞于山上的燕子磯是觀賞江景的最佳去處。登臨磯頭,看滾滾長江,浩浩蕩蕩,一瀉千里,蔚為壯觀。西面南京長江大橋如彩虹橫跨江上,尤其是月夜,皓月當空,江面波光粼粼,江帆點點。燕子磯歷來是文人墨客臨江抒懷的勝地,史可法、龔賢等人都曾在此賦詩。磯頂現有御碑亭一座,亭中石碑正面刻著清乾隆帝所書”燕子磯”三個大字,背面刻著這位萬歲爺所題的一首七絕:“當年聞說繞江瀾,撼地洪濤足下看。卻喜漲沙成綠野,煙林相鑿久相安。”在燕子磯西南方沿江的懸崖上有若干個石灰巖溶洞,古時游記中稱為巖山12洞,其中主要的有頭臺洞、觀音洞、二臺洞和三臺洞。頭臺洞距燕子磯約1公里,洞內鐘乳石……[詳細]

50、蘇州報國寺

坐落在古城蘇州人民路(舊名馬龍街)穿心街三號。北鄰著名的怡園,東有雙塔,南有滄浪亭,處于鬧市僻靜處,頗有鬧中取靜,靜中取禪的意境。報國寺內現設有蘇州佛教博物館、蘇州弘化社、蘇州佛博弘化藝術院、蘇州弘化社義診所等佛教文化、慈善機構。報國寺始建于宋代咸淳年間,原在文廟西,名“報國禪院”。 元代至元二十二年由湖道肅政廉訪使捐贈重建,普照任住持,一時禪風甚盛。明初禪院錄開元寺,景泰天順年間僧志學請於朝廷改院為寺,遂成叢林。成化年間住侍成釗大擴規模,殿宇、客寮、齋堂、庫房等計有數百間,占地四十七畝,成為巨剎。嘉靖萬歷年間東南擾亂,佛法逐衰,報國寺亦漸頹廢。萬歷末僧慧如苦行重興,茂林繼之,以慈悲心接物利人,以智慧力敷教弘化,專持阿彌陀佛名號,受法三千余人,受戒萬余人,飯僧數十萬人,是為報國寺最盛時期。清……[詳細]

51、光宅寺

光宅寺位于南京市秦淮區老虎頭44號,是南京市文物保護單位。始建于南朝梁天監七年(508年),原為梁武帝蕭衍的故宅。蕭衍當皇帝后,舍為寺廟,當時廟宇宏偉。清乾隆四十六年(1782年),一游方和尚在廢墟掘得一尊石觀音像,以石觀音寺為名重建。現存正殿一座,后堂一座。蕭衍當了皇帝以后,即將同夏里三橋籬門側之故里舍為寺廟,取名光宅寺。當時廟宇宏偉,梁武帝曾將僧祜所造高達一丈八尺的無量壽佛佛像供奉于此。且詔鐫金像花跌,命周興嗣、陸倭等著名文人各制寺碑。光宅寺內有井,又稱“郗氏窟”。相傳梁武帝皇后郗氏生性妒忌,殘害后宮,后因褻瀆圣僧寶志大師,遭到梁武帝的當眾訓斥,羞憤難忍而投井自盡,化為蟒蛇,托夢給武帝。梁武帝為郗氏之死十分追悔悼念,寢食不安,遂冊封鄱氏為龍天女。光宅寺之所在地,至今民間仍呼為“蟒蛇倉”或……[詳細]

52、曾公祠

曾公祠位于秦淮區九條巷8號,時代為太平天國。曾公祠位于南京市秦淮區九條巷8號,前臨九條巷,后倚八條巷,坐北朝南,在中山南路與洪武路之間。歷經百年風雨變遷,現在的曾公祠是南京市鐘英中學的北校區,作為學校的行政辦公區。曾公祠東西兩側為曾氏后人住宅。尤其是兩側,后院辟有花園,園內假山池塘建筑甚為考察。可惜日寇占領南京后,這一部分建筑被改為殯儀館。輾轉變遷,現為彩色印刷廠一部分廠址,花園不復存在。1982年,曾公祠被定為南京市文物保護單位后,政府多次撥款維修。兩側廂房做了仿古重建,院子里種樹栽花,砌假山,修水池,成為一座花園式清靜優雅的校園。建筑結構第一進正門門口有一座十余米高的“八”字形雕花磚砌牌樓,“山”字形脊頂覆以筒瓦,檐口下為磚雕斗拱,工藝精絕。兩根園形石柱拱門于大門兩旁,弧形券門高大壯觀。……[詳細]

53、惠蔭園

惠蔭園位于南顯子巷內,1963年被列為蘇州市文物保護單位。惠蔭園大門對面照墻書4個一米見方大字“惠蔭書苑”。西側門廊墻壁嵌有‘古惠蔭全園圖’磚刻。殘存面積約7畝。惠蔭園初為明代嘉靖年間歸湛初宅園。后屬胡汝淳,名“洽隱山房”。園中有“小林屋”水假山,為疊山名家、畫家周時臣仿太湖洞庭西山林屋洞設計。清順治六年(1649年),韓馨得此廢園,修為棲隱之地,名為“洽隱園”,云壑幽深,竹樹滄涼,“小林屋”洞若天開。康熙四十六年(1707年)園毀于火,惟存水假山。乾隆十六年(1751年)修復,蔣蟠漪篆書“小林屋”洞額。韓是升《小林屋記》云:“洞故仿包山林屋,石床、神鉦、玉柱金庭,無不畢具。歷二百年,苔蘚若封,煙云自吐。”園繼歸皖人倪蓮舫,改稱“皖山別墅”。太平天國時期聽王陳炳文曾居于此,園景有所曾損。同治……[詳細]

54、南京毗盧寺

南京毗盧寺“如我督兩江,為你造庵”,清同治年間,湘軍首領曾國荃在南岳衡山游覽時,與海峰法師的這句戲約竟成就了一代金陵名剎毗盧寺。光緒十年(1884年)升任兩江總督的曾國荃,不忘履行自己的諾言,他號令手下湘軍諸將捐獻巨資,從南岳衡山運來香木,將臨近兩江總督府(今南京-)的始建于明嘉靖年間的一間小庵,擴建成了一座雄偉壯麗的大廟,因廟中供養毗盧遮那佛,故名毗盧寺。其時毗盧寺東至清西河、西至大悲巷、北至太平橋、南至漢府街,遂為南京第一大寺。海峰法師成為毗盧寺的第一任方丈。南京毗盧寺為天下共知,當在中華民國建都南京之時。因其坐落在民國政治文化中心——長江路的起首,而一躍成為全國佛教的中心。中國佛教會、中華佛學研究會、中國宗教聯誼會、首都中醫院皆設于此,其時民國要人多相往來,連孫中山先生也曾親往靜思。當……[詳細]

55、林散之紀念館

南京林散之紀念館坐落在南京市江浦縣城北鳳景秀麗的求雨山上。山上多竹,四季常青,象征著林散之先生淡泊明志、寧靜致遠的品格和不畏冰霜雨雪的風骨。紀念館始建于1988年元月,占地面積一萬兩千多平米的紀念館在翠綠的竹海中,恬淡脫俗、質樸自然,給游人一種塵襟盡滌、俗慮俱消的感覺。林散之是當代“草圣”。步入館內,便有翠綠的墨池映入眼簾,似有墨香陣陣撲鼻,使人心生許多感慨。向右彎便是一百多米的碑廊,黑色花崗巖制成的書碑鑲嵌于上,林散之的楷書、隸書、行書、草書牽人眼目,即使外行看熱鬧的,也能感到書法的遒勁和飄逸。“草圣”的草書氣勢奔放,跌蕩疏狂,獨步當今,日本著名書法家青山杉雨先生贊為“草圣遺法在此翁”。曲徑通幽,花香陣陣,引游人走到“散之山房”,這是主展廳,陳列著林散之書畫精品400多幅。書法作品最大的是……[詳細]

56、顧頡剛故居

在平江路懸橋巷里,曾經有過一座規模不小、風景秀麗的園林——寶樹園。寶樹園始建于明代,是歸湛初所建,與惠蔭園同屬一個主人,而今寶樹園早已蕩然無存,在它的位置上,現在是一條僻靜的小巷,叫做顧家花園。顧家花園4號和7號,是極其普通的蘇州民宅,與這條小巷里的其他門戶沒有絲毫特別之處。就是在這所普通的民居里,一代知名學者顧頡剛先生度過了他的童年和青少年。顧頡剛先生的先祖原來是唯亭鎮上的耕讀人家,在明朝萬歷年間遷居到蘇州城里,“從此我家是城里人了,雖然家庭經濟來源仍仰賴田賦,然生活方式卻由富農而轉為市民,這是我家第一次大轉變。”這是顧頡剛先生自己對顧家歷史的陳述。顧氏先人曾經在城里先后造過七處園林第宅,規模都不算很小。起初屬于歸氏的寶樹園,也成了顧家的產業,由于年代久遠,其中的轉手和易主,究竟發生了怎樣……[詳細]

57、姜堰南街當鋪

南街當鋪古建筑群,緊靠姜堰市圖書館西南邊,始建于清代咸豐、同治年間,占地近3畝,系鎮江北三圩張少儒開設,字號“恒章典”。民國十六年,“東街當鋪”停業,雖一度在原址又開設一個為股東性質的當鋪,字號“元大公典”,但不久歇業。“南街當鋪”因其資金雄厚,經營有道,當鋪頗具規模,且功能齊全,直到“七.七事變”以后閉業,姜堰鎮典當從此歇業。姜堰南街當鋪原存房屋81間,占地面積2946平方米,建筑面積2415平方米,房屋大部分坐北朝南,鋪面朝東,頗具規模。南街當鋪大門朝東蓋小瓦,面磚用手工磨制,兩扇大門均是“乳釘門”,門口路面為雙行石頭路。一進大門,便見一巨型壁照墻,上 書-一大“當”字。壁照墻后面不遠便是對外營業的“柜房”,柜房3間朝東,柜臺異常巨大,高約1.5米或1.6米,有的高達2米。柜臺上方裝有木……[詳細]

58、泗陽天后宮

天后宮整體建筑原前后兩幢,臨街面(騾馬街)的叫前廟。前廟東壁磚雕“河清”,西壁磚雕“海晏”;“河清”、“海晏”,乃預祝“天下太平”之意。主體建筑稱后殿,規模宏敞,殿宇輝煌。建造時,設計、用料、施工一應皆為外地人,特別是建筑藝術,雕梁畫棟,磚雕石刻,小瓦飛檐,都融合了閩南文化的因素。傳說大廟落成,人們膜拜三天,可謂盛極一時。天后宮又稱天妃宮,祭祀的神像,相傳為宋代福建莆田湄州林氏女,名默,她是掌管海上航運的海神,好善樂施,常只身搶救海難漁民,援助漁業,功德無量,是沿海地區人民心目中的保護神。清康熙十九年(公元1690年)統一臺灣時,據說,因此神顯圣助陣,神號便由天妃晉封天后,閩商把他們會館建成天后宮,反映了他們的尊祟信仰和爭奪市場的鄉土凝聚力量,同時也寄托了他們牽車服賈、遠客他鄉、祈求神佑、經……[詳細]

59、翠華橋

翠華橋位于常州市武進區橫林鎮江村村南,南北向,橫跨橫玉河,是一座三孔石柱石梁橋。翠華橋建于民國,具體紀年不清,據說是由清末著名實業家盛宣懷幫傭翠萍捐資建造,故稱“翠華橋”。翠華橋,花崗巖石質橋身,橋長22米,寬2.1米,高4.8米,兩側實砌橋墩各有石階8級。橋面各由3塊長條石共計9塊組成,橋基為條石疊砌,橋柱各由3塊條石組成排柱,上壓承重梁。護欄是民國時期典型的鑄鐵鐵花柵,用生鐵鑄成,圖案古樸典雅、形制獨特。此種花柵一般應用于房屋的圍墻上,作為橋護欄極為少見。翠華橋橋堍有一塊介紹碑,字跡模糊難辨,橋墩兩側均刻有橋聯。在橋的石梁上刻有“翠華橋”三個大字。橋的東西兩側有橋聯。東聯內容:“勢如春夏群物向榮,時屆秋冬萬民咸樂。”西聯內容:“吾道南行文光北曲,大江西至紫氣東來。”1958年,大煉鋼時鐵……[詳細]

60、材罩屋舊址

材罩屋舊址位于常州市天寧區前后北岸歷史文化街區東北角,又名四方樓,始建于清末至民國初年。現存建筑為民國時期,坐北朝南,磚木結構,共兩進,內有院落和天井,總占地面積304.08 平方米。大門用青磚砌成半圓券,兩側為馬牙槎, 形似羅馬式拱形門。第一進為硬山式,磚木架構,三層樓房,一、二層三開間,總長11.26 米,進深13.78 米。閣樓寬3.5 米,進深5.5 米。四面坡瓦屋面,黃瓜環脊,為瞭望方便,日軍在屋頂四面開有老虎窗,東、西老虎窗上方塑有象征日本的菊花圖案。第二進為門房,磚木混合建筑,上下二層,面闊三開間,寬10.5 米,進深5.2 米。房屋采用立貼式杉木構架,柱徑0.16 米。第一層沿街進門設有金山石門券,內院門券用磚砌成西洋花式。小青瓦屋面,黃瓜環脊,檐口下采用冰盤式檐花。材罩屋房……[詳細]