肇慶市文物古跡介紹

廣東省 封開縣 端州區 德慶縣 高要區 廣寧縣 懷集縣 四會市 鼎湖區 肇慶市文物古跡 肇慶市紅色旅游 肇慶市名人故居 肇慶市十大祠堂 肇慶市十大古村 4A景區 肇慶市十大景點 肇慶市十大免費景點 全部 肇慶市特產 肇慶市美食 肇慶市地名網 肇慶市名人 [移動版]

1、悅城龍母祖廟(龍母廟) AAAA

悅城龍母祖廟座落在廣東省德慶縣悅城鎮水口,是供奉龍母娘娘的廟宇。龍母姓溫,秦時人,自小能預知禍福,且樂善好助,人稱神女。傳說一天,溫氏在西江邊濯洗時偶拾到一大卵,孵出五只小動物,能為溫氏捕魚。長大后五物竟變成頭角崢嶸、身皆鱗甲的五條真龍。溫氏讓他們施云播雨,保境安民。人們便稱溫氏為龍母。后來龍母仙逝,五龍悲痛欲絕,化作五秀才,將龍母葬于北岸的珠山下。后人感于五龍的孝心,就此建廟,名曰“孝通廟”,后改為“龍母祖廟”。龍母祖廟始建于秦漢,歷代有封賜修葺。現存的龍母祖廟重建于清光緒晚年,為磚、木、石結構,建有石級碼頭、石牌坊、山門、香亭、正殿、兩廄、妝樓、行宮、龍母墳。龍母祖廟最為值得稱贊乃其精湛的建筑藝術,雕樑畫棟,木雕、石雕、磚雕、灰塑堪稱一絕,被譽為“古壇僅存”。其建筑系按低水區特點設計,柱……[詳細]

2、德慶學宮 AAAA

學宮是用于供奉圣賢孔子和小孩讀書的地方,大成殿是學官的主體建筑,面寬、進深各五開間,殿頂為重檐歇灰瓦頂,四柱不到殿頂,其建筑藝術國內首創。整座建筑融宋元時代風格與嶺南地方特色于一體,為我國宋元木構建筑珍品,是廣東省唯一現存的宋元木結構建筑。德慶學宮,座落在廣東省西江之濱的德慶縣城。始建于宋朝大中祥符四年(公元1011年),元朝大德元年(公元1297年)重建。由石欄、欞星門、泮池、大成門、杏壇、東西廡、大成殿、名宦鄉賢祠、崇圣殿、尊經閣和尊圣義祠等組成,是一組莊嚴、雄偉的古代建筑群,是全國重點文物保護單位。大成殿是學宮的主要建筑,氣勢雄偉。為重檐灰瓦歇山頂,平面呈正方形,面寬、進深各五間。殿內面積三百多平方米,殿高十九點四米。它在建筑上別具一格,與“八柱撐空”的一般古代廳堂不同,明間四根金柱不……[詳細]

3、六祖寺

六祖寺始建于唐代,距今已有一千三百多年有歷史。于清嘉慶十四年重修時,六祖寺的建筑面積為600多平方米,灰沙春墻杉木瓦結構。整體為中軸線平面布局,分別由大門、前殿、后殿及左右輔以的廂房、廊廡及小巷構成一體。寺廟四面環山,山勢峻俏,景色宜人。與六祖寺相鄰的山間,還有“六祖池”、“佛堂頂”、“仙人路”、“爛布衣”等與六祖當年行跡有關的地名和山名。六祖寺自唐代建成以來,就吸引了眾多善男信女前往參拜。逢年過節,寺門香客如鯽,香火甚為鼎盛。參拜者除本地信眾外,珠江三角洲一帶亦有不少人慕名前往參拜。歷史傳說:六祖惠能為嶺南佛法之始,為什么要在四會避難藏身呢?相傳惠能投湖北黃梅東山寺(現五祖寺)五祖弘忍門下,因作謁得到了弘忍賞識后,弘忍便秘傳禪法,付與法衣缽孟,成了禪宗六祖惠能,弘忍的大弟子神秀因未能得到師……[詳細]

4、肇慶古城墻

肇慶古城墻位于宋城路,地處肇慶城區中心。據史料記載,肇慶始為土城墻,宋政和三年(1113年)將土城擴大,并筑為磚城。該城墻歷史上雖然歷盡滄桑也經過20多次修葺,但城墻和城門位置未改。宋代始建的城墻至今仍然保存完整,全國罕見。城墻周長2801.2米,高6.5—10米不等,寬8—18米,平面呈長方形,外為磚砌,內為夯土,是目前省內保存最完整、規模最大的宋代城墻。宋代的城墻開四門:東曰宋崇、西曰鎮南、南曰端溪、北曰朝天。城門之上各有城門樓1座,四門之外有甕城,城墻四角各有角樓1座,城外還有護城河。明成化五年(1469年),知府李璲增厚了部分城墻,并親自題書四門石匾額,改東門曰慶云、西門曰景星、南門曰南薰、北門曰朝天。北城墻西段建有披云樓,南城墻東段建有文昌閣,城墻外有28個的敵臺(又稱馬面)。城門……[詳細]

5、德慶三元塔

肇慶三元塔位于德慶縣城東南面的白沙山上,建于明萬歷二十七年(1599年)。塔呈八角形,高九層,厚三米,塔身磚砌。八尊石雕的托塔力士分布在塔腳八個方位,神態威嚴。無論從哪個角度去看,塔的幾何線條都十分勻稱。塔的內部結構嚴密,外部批蕩十分講究。肇慶三元塔以“永新不舊”的特色聞名于世,傳說批蕩塔身時,工匠按照“永新不舊”的嚴格要求,選用的材料不是一般的土砂灰漿,而是名貴的朱砂灰漿,先后用了九百九十九斤九兩朱砂,因此外觀歷久仍新,光彩照人。整個建筑,技法與藝術水平較高,有獨特風格。據傳說,塔身全部用銀朱灰涂抹,有“只新不舊”之說,至今尚鮮艷如昔。著名書法家秦萼生為該塔親筆題聯:“蘸筆豪書光日月,憑欄高唱定風波”。肇慶三元塔又名“只新不舊”塔、“常青塔”、“永恒塔”,位于肇慶市德慶縣城東321國道邊的……[詳細]

6、肇慶閱江樓

閱江樓又名嵩臺書院。位于肇慶市正東路尾,江濱堤內的石頭崗上。此地原建有石頭庵(年代不詳),明宣德六年至十年間(1431~1435年),將庵改建為嵩臺書院。嘉靖二十五年(1546年),增建北樓以及東西兩廊和號舍。崇禎十四年(1641年)命名閱江樓。明末清初之際,該樓一度塌毀。順治十四年(1657年)重建,至此,閱江樓基本形成現有格局。此后曾多次修繕。民國期間,該樓屢遭日機轟炸,后樓、西樓破壞尤為嚴重,1959年按原貌重修。1971年大修,將樓面改為鋼筋混凝土仿木結構。樓筑于高約8米的山崗上。坐北向南,為四合院式古建筑。占地面積約2000平方米,其中院庭面積248平方米。樓高兩層,分南、北、東、西4座。其中北(后)樓比南(前)樓高,東、西兩樓等高。4座樓通過4座耳樓銜接通連。南北兩樓為歇山頂,屋……[詳細]

7、懷城文閣

懷城文閣位于懷集縣懷城鎮沿江東路,由文昌書院和文昌閣兩部分組成,總建筑面積576平方米。文昌閣又稱文昌塔,始建于明萬歷四十七年(公元1619年)八月,天啟元年(1621年)三月竣工,清順治十四年(1657年)、康熙三十六年(1697年)、同治四年(1865年)、光緒二十八年(1902年)、民國15年(1926年)作過多次修繕。塔高25米,分五層,塔體為六角形。門正上方書有“梯云”二字,每層窗口由下至上依次書“得祿”“桂籍”“參天”“文閣”等字體,取“萬般皆下品,唯有讀書高”之意。塔體每層檐下描有花紋圖案,頂端鐵桿上串有一瓷瓷葫蘆,六角均裝有翹首,工藝精巧。文昌閣前建有書院,稱文昌書院,為縣令謝君惠于明萬歷四十七年(1619年)所建。書院占地面積430平方米,有山門、庭院、正堂、廂房等。面闊三……[詳細]

8、慶云寺

肇慶鼎湖山慶云寺,位于鼎湖山中部偏東的山谷中,座西面東,具有濃重的東方建筑藝術特色,是廣東四大名剎之一,因為山頂霧靄常繞,故稱慶云寺。慶云寺始建于明崇幀九年(1636年),與韶關南華寺、潮州開光寺、廣州光孝寺并稱為嶺南四大名剎。光緒十九年(1893年),慈禧太后六十壽辰時敕賜“萬壽慶云寺”匾和“龍藏經”,并對寺進行修葺。寺院頗具規模,占地面積1700O平方米,有殿堂房舍100多間,建筑面積達9000平方米。寺廟建在山上,依山勢分成七級,l-2級為花園,寺院建筑群則分布于3-7級。寺內現存舍利子、佛經、題匾、法座椅、大銅鐘等文物,還有菩提、木樨、古梅、紅棉等古樹名木,鼎湖十景中的“菩提花雨”、“方池印月”、“塔殿香風”諸景均在寺內。慶云寺是在蓮花庵的基礎上擴建而成的,明崇禎六年(1633年),……[詳細]

9、肇慶古炮臺

郡崗炮臺郡崗炮臺在端州區西北郊的郡崗,建于1920年,是肇羅陽鎮守使林虎在肇慶所筑的七座炮臺之一。炮臺地處進入肇慶的陸路要沖,與龜頂山炮臺遙相呼應,共同控制該地段。炮臺指揮部建在崗頂西麓,以坑道連結于母堡,并以總長560米塹壕連結外圍的西、北、東面的暗堡,組成既能整體配合、各個工事又能單獨作戰的防御結構。炮臺指揮部(母堡)平面圓形,直徑4.5米,高1.9米。堡內北面有五個槍眼,南面的進出口連接堡外坑道,堡頂固反形,用鋼筋混凝土筑成。坑道分露天地段及隱蔽地段,后者平頂,用圓杉木緊密排列,杉頂再夯灰沙三合土。暗堡(子堡)兩個,在指揮部東西兩端,坑道連結,半圓形,堡內有槍眼及壁龕。外圍暗堡布局呈放射狀,共三座,分別在指揮部的西、北、東面,堡內亦有槍眼和壁龕設置,外接坑道與塹壕。龜頂山炮臺龜頂山炮臺……[詳細]

10、白沙龍母廟

白沙龍母廟在端州區西郊龜頂山東側,南臨西江,因廟址面臨西江北岸的白沙灘,故名白沙龍母廟。白沙龍母廟始建于南宋咸淳年(1265-1274年),后歷代有修葺,是眾多的龍母行宮中,規模最大,也是唯一一間皇帝賜封的行宮。該廟現僅存牌坊、龍母亭及大殿的一部分,肇慶八景中的“龜頂松蔭”和“白沙夜月”離廟不遠。龍母亭建筑面積28平方米,藍色琉璃瓦歇山頂,柱上刻有“書賜龍章恩承上國;碑銘母德澤沛神州”的對聯;大殿僅存東廂,殘存面積56平方米。該廟1984年被列為肇慶市文物保護單位。建筑格局白沙龍母廟坐北向南,整個建筑群采用磚木結構,按帝皇“九五之尊”的建筑格局,大殿、后殿、五龍子殿、七姐妹殿一起,共為九開間,以中軸線貫穿整個建筑群,正門石碑坊建筑成五開間,從石牌坊進入,空地通道之旁,東有龍母亭,西有戲臺,通……[詳細]

11、端源鄉農民協會遺址

民國13年(1924年)4月,端源鄉農民公會在領村陳家祠成立。同年9月改名為端源鄉農民協會,廣東省中央農民部特派員韋啟瑞、周其鑒、黃國俠等參加成立儀式。農民協會辦事處設在陳家祠。該會領導當地農民開展了一場反剝削、反壓迫的革命運動。陳家祠建于明代末期,民國15年被地主武裝人員燒毀,現存門口及其兩側的斷壁殘墻。1927年9月13日,廣東高要縣農民自衛軍和群眾共1000余人,在0廣東區委的指導下,集結領村,舉行了武裝起義。1927年4月16日,-反動派發動高要事變。30多名0員遭逮捕或被殺害,0黨組織和農民自衛軍組織受到嚴重破壞。幸免于難的0員、縣農協會秘書許其忠和0廣東區委派來的西江領導人黃學增、軍事干部何遂等人,遵照0廣東區委關于舉行武裝起義反擊--政策的指示精神,在祿步召集干部和農軍骨干開會……[詳細]

12、高要學宮

高要學宮又名文廟,位于原高要縣城肇慶鎮(現為肇慶市端州區)正東路42號,是我省現存較大的一座孔廟,屬省市重點文物保護單位。孔子(名丘)是春秋末年的思想家、教育家,他創立了儒家學說。歷代封建王朝的統治者都把尊孔崇儒視為鞏固政權的重要手段。所以在全國各府、州、縣普遍建有孔廟,且規模宏偉,巍峨肅穆。學宮的建筑,一般有兩部份,一是祀奉孔子的圣殿,即大成殿;一是學宮衙署。據載,高要學宮始建于北宋崇寧年初(約公元1102年),為當時郡守毛衍經始,歷張新、林景新兩郡守建成。南宋紹興年間,郡守李麟、鄭起沃繼而擴建。元末曾加以修葺,后毀于兵戰。到明朝洪武二年(1369年)知府李從培主持的重新修建,天順年間(1457—1464年)學宮兩被匪賊所據,毀壞嚴重,-遷至城中,到嘉靖十年(1531年)方遷原址,復加擴建……[詳細]

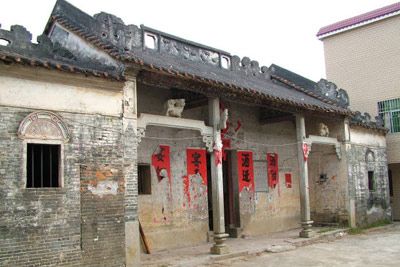

13、江頭鄉農會舊址

四會江頭鄉農會舊址位于現四會市黃田鎮江頭村委會上寨村南端(民國時期,黃田屬廣寧縣管轄,新中國成立后劃歸四會縣)。該建筑建于清代,磚木結構,深兩進。主體建筑為四合院式布局,面積375平方米。左側有廚房等附屬建筑,面積。1993年12月進行了維修,次年2月18日修葺竣工。四會市人民政府在祠門右側嵌設云石陰刻碑文志之,并以舊址建筑外墻邊為起點,正門由門口至曬場空地30米,左側至村道10米,右側和后面各延3米為該舊址保護范圍,再向外各延20米為建設控制地帶。1924年8月21日,陳伯忠在第一屆農-動講習所學習畢業后,被委任為中央農民部駐廣寧特派員,回廣寧開展農-動。經過陳伯忠的深入宣傳發動,江頭鄉農民覺醒了,紛紛要求組織農會。報名加入農會的占全鄉農民總數的80%以上。9月12日,江頭鄉農會舉行成立慶……[詳細]

14、梅庵

梅庵,在肇慶市西2公里梅庵崗,北枕北嶺山,面對滔滔西江水,是嶺南少有的千年古剎.梅庵始建于宋至道二年(996年).據載,唐佛教禪宗六祖惠能回新興時路過肇慶曾在此山崗插梅為記.后來智遠和尚為紀念先師,便在惠能插梅處建庵,取名梅庵,以示不忘.梅庵占地面積5000平方米,建筑面積1400平方米,四周筑有圍墻保護.主體建筑由山門、大雄寶殿、六祖殿、前后天井、前后兩廊組成;附屬建筑有庵前平臺、六祖井、兩側的眾緣堂、荃香室、常光亭、六云亭、碑廊和梅園等.明嘉靖年間(1522-1566年),梅庵曾改為夏公祠,佛像全部被棄置于庵后露天處.明萬歷元年(1573年)后,一些寺僧曾對梅庵先后作過7次較大的重修和擴建,對佛像進行過2次裝金.1995年,梅庵經全面維修與擴建后,面貌為之煥然一新:山門前,幾株新載的印度……[詳細]

15、大遼山墓群

大遼山墓群位于德慶縣城東大遼村,共3座,為東漢后期。一號墓于1975年發現,長方形土坑墓。墓底墊細砂,砂上鋪碎木炭,隨葬品置于碎木炭上,尸骨和葬具均腐朽。墓長2.8,寬2.2米。出土的陶器有罐、簋、鼎、壺、灶、屋、爐、珠等19件;銅器有劍、洗、壺、鏡、案等11件;裝飾品有銀環、銀指環、松香珠、瑪瑙珠等23件。此外,還有五銖錢260多枚,多數為剪輪五銖。其中價值較高的青銅劍,長104厘米。龍鳳魚蟲紋銅案,長64.5厘米、寬42.5厘米、通高13.3厘米,案內陰刻七組花紋,其中第三組刻四個龍虱。銅洗有刻銘“元初五年七月中西于造謝著胨”。銅壺銘文刻“元初五年七月中西于李文山治謝著有”。元初為東漢安帝的年號,西于縣屬交趾郡,在今越南北部。據此,知此兩器是西于所造,工匠李文山,墓主人是謝著。松香珠是廣……[詳細]

16、貞仙祠

貞仙祠有1200多年歷史,是古邑四會的一座古祠,歷代屢毀屢修,現在的貞仙祠是1982年由四會旅港同胞蘇東霖先生捐資重建的。建祠初期,有兩副對聯,如今仍留于門口和祠內:“貞風留竹柏,仙氣活魚螺”,“麻縷紡當年,一片冰心塵不染;魚螺傳千古,千尋潭影月同清。”在貞山的山溪里,有種魚叫做煎鯽魚,鯽魚一面煎成了黃褐色,而另一面象平常鯉魚的色,俗稱“煎鯽魚”。有一種石螺則是無尾篤的,俗稱“無篤仙螺”。相傳貞女躲進深山后,一直沒有忘記村子里孩子們放牧捉魚摸螺的艱苦生活,時時回來煎魚,煮螺給孩子們充饑,一天那幾個紈绔子弟進山企圖施暴,貞女把剪了尾篤準備炒的石螺和剛煎了一邊的鯽魚踢落到山溪里,義正詞嚴地呵斥他們:“寧死不從,休想辱我!”然后登上潭邊石崖縱身跳下深潭,大家正欲下潭撈起文姑遺體的時候,驟聞仙樂齊鳴……[詳細]

17、清風閣摩崖石刻

清風閣摩崖石刻 位于肇慶市東郊羚羊峽內西江北岸邊的清風閣石壁上。該處存有清人石刻4題,均為楷書,書法俊逸清秀,內容為贊譽山川的秀美及在峽岸修橋事。其中有刻于清康熙三十年(1691年),閩中吳聯書的“江上清風”石刻。石刻高3.60米、寬6.50米,“江上清風”4個大字從右至左橫一行,每字高寬2米。吳聯,清康熙三十年為端江都尉,康熙三十四年欽命協鎮廣東肇慶,任左都督管副總兵事,在七星巖及梅庵等處有他的石刻。有刻于清嘉慶二年(1797年)清人題“裴公十九橋”石刻。石刻高5.10米、寬2.49米,“裴公十九橋”5個大字豎一行,每字高寬0.75米。西江羚羊峽北岸的“峽山旱路”是古代船只逆水而上時,纖夫挽船入峽必經之路,清嘉慶年間,棧道及橋梁已破爛不堪,當時高要縣知縣裴盛清重修,并筑橋十九座。有刻于清道……[詳細]

18、鼎湖山摩崖石刻

唐—民國肇慶鼎湖山摩崖石刻位于肇慶市鼎湖山。分布于天溪風景區上慶云寺路邊石壁、往飛水潭路邊及潭的四周石壁和云溪風景區內石壁,共76題,分述于下:云溪風景區內石刻31題。其中唐代1題,位于老龍潭側涅槃臺石壁,題字為“正法眼藏,涅槃妙心”八字。年代較古,價值較大,為唐刻之珍品。清代1題,建國后16題,年代不詳13題。往飛水潭路邊及潭的四周石刻31題。包括清代14題,民國9題,建國后3題,年代不詳5題。其中民國5年(1916年)李開侁題名較有名,題名云:“民國五年七月二十七日,黃岡李開侁、新興李耀漢、丹徒呂鴻元同游到此留題”。石刻高0.47米、寬0.72米,楷書。題名中的李耀漢,新興人,民國初年曾任廣東省長。李開侁,民國2年(1913年)由袁世凱任命為廣東巡按使。民國6年吳遠基題“蒼崖白練”4字……[詳細]

首屆高要縣人民政府成立大會舊址位于高要市活道鎮鰲頭村立本樓(又名朝客伍公祠)。其建筑特色為磚木瓦結構,硬山頂,三開間,寬16.62米,三進深,長26.9米,坐北向南偏西。始建年代不祥。鰲頭村地處高要、高明、新興三縣交界,山巒重疊,道路迂回曲折,地勢險要,是進行游擊戰的好地方。1944年10月間,高明人民抗日游擊隊第三大隊(1945年1月改編為廣東人民抗日解放軍第三團)大隊長黃仕聰派伍真、伍子高回家鄉高要活道橫江鄉一帶開展革命活動,先在鰲頭村建立交通聯絡站,任務是為第三游擊大隊收集情報、傳送情報、接送來往人員等。隨后,開展發動群眾、宣傳抗日救國活動,成為要南抗日革命根據地。抗戰勝利后,高要人民在黨的領導下,與國民黨-派展開英勇的斗爭,黨組織和人民武裝力量不斷發展壯大,在西江南北建立起大片游擊根……[詳細]

20、泰新橋

明 封開 泰新橋 位于封開縣平鳳鎮平崗村。據民國年間《封川縣志》載:“嘉靖十二年(1533年)邑人陳時用等募緣修建,長十余丈,闊一丈,上覆以亭”。清嘉慶年間重修。現橋屋梁底仍有重建時的題記。橋為梁柱式廊橋。橋長10.89米、寬3.4米。橋上有涵蓋全橋的橋屋。橋屋面寬三間,進深三間,歇山頂。抬梁式梁架。四椽栿上置駝峰,駝峰上隱刻櫨斗承托平梁,櫨斗縱橫向上出栱。平梁正中置駝峰,駝峰亦隱刻櫨斗承一斗三升斗栱,上承三角形梁枕木和脊榑及順脊串,題記寫在脊串下。脊榑截面為圓形,順脊串砍作腰鼓形,其兩端雕刻花紋。梁架間以駝峰斗栱承托,駝峰上刻如意紋。明間兩側駝峰則雕刻鯉躍龍門、雙獅戲球、丹鳳朝陽、麒麟獻瑞等飾金彩繪木雕。橋屋次間梁架比明間梁架增高,從而使屋架向兩端生起,屋檐也形成向兩端生起的圓滑曲線。屋脊……[詳細]