涇縣文物古跡介紹

1、云嶺新四軍軍部舊址紀念館 AAAA

新四軍軍部舊址是全國重點文物保護單位,位于涇縣城西25公里的云嶺地區。云嶺是黃山的余脈,海拔500多米。在云嶺與四顧山之間,形成了一條東西長15公里的山沖,其間分布有羅里村、湯村、高嶺村、新村、南堡村、章家渡、中村等30多個自然村莊。1938年7月1日,新四軍軍部進駐云嶺地區后,軍部司令部及其下設機構就設在以羅里村為中心的許多村莊里。至1941年月4日撤離,新四軍軍部在云嶺3年之久。1937年12月,根據國共兩黨的協議,我黨在湖北漢口建了新四軍軍部。1983年1月在江西南昌正式成立新四軍,由北伐名將葉挺任軍長,項英為副軍長,張云逸、周子昂為正、副參謀長,袁國平、鄧子恢為政治部正、副主任。同年2月,軍部移至安徽皖南歙縣巖寺,完成了全軍集中整編的任務。5月,軍部又移至南陵土塘村,7月進駐云嶺。直……[詳細]

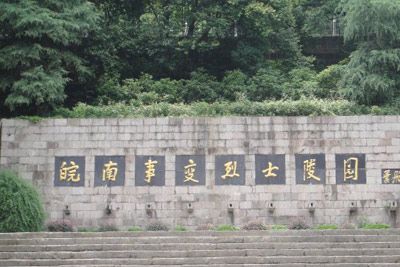

2、皖南事變烈士陵園 AAAA

皖南事變為烈士陵園位于涇縣城郊的水西山。1990年初,安徽省委、省政府為紀念皖南事變新四軍將士殉難五十周年而修建,占地15公頃,建筑面積7000平方米。整個陵園由入口紀念碑、主題廣場、主碑紀念廣場和無名英雄烈士墓四個紀念性空間序列,配以皖南事變史料陳列室有機組合而成。以-親筆題寫的“皖南事變死難烈士永垂不朽”紀念碑為中心,結合山形地勢,將各紀念建筑組成為一個完整有序、莊嚴肅穆的有機整體。陵園入口建有四座七米高具有皖南特色的石闕,以數字寓意新四軍的四,七米高隱喻皖南事變悲壯慘烈的七天七夜,形成紀念性空間的第一序列。進入陵園后,沿臺階向上三十米,是一個不規則的小型廣場,正對面的擋土墻上鑲嵌著葉飛題寫的“皖南事變烈士陵園”字碑,點明陵園的主題,形成了紀念性空間的第二個序列。從廣場右轉,建有五十米長……[詳細]

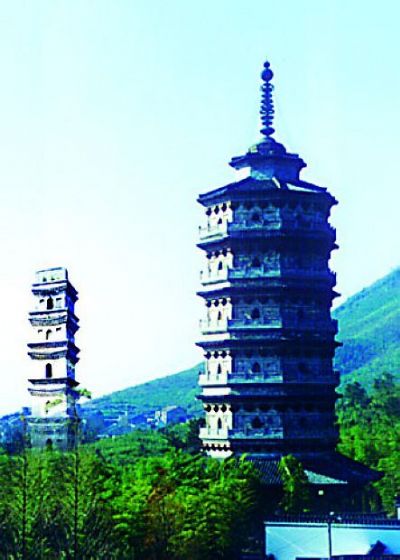

3、水西雙塔

涇縣水西雙塔,一為大觀塔,一為小方塔。大觀塔始建于北宋大觀二年(1108)《寧國府志》、《涇縣志》的記載和現有塔上的題記刻石,都證實了這一點。大觀塔共七層八面,底層直徑11米、壁厚3.1米,每面均有磚圈拱門,層層用疊澀法砌出短檐,檐下有仿木結構的凸出斗拱,每層出檐雙層,磚塊錯落有致,形成工整的圖案,層與層之間的轉角處用半圓形磚砌成半圓柱,整個塔體顯得凝重、壯麗。塔內原有樓梯和樓板,今已無存,何時被毀,尚無確切考證。傳說太平軍占領涇縣后,當地的財主、官僚為逃避太平軍,躲進塔內,抽去底層樓梯,太平軍無法登臨,便在塔內堆集柴草,一把火從塔底燒到塔頂,塔剎也在此劫難中被毀,事后當地的和尚在清理塔內廢墟時,找到107個頭顱,現在,塔的內壁仍然殘留著被火燒過的焦木痕跡。有趣的是,該塔不見塔剎,但并不影響……[詳細]

4、章渡吊棟閣

吊棟閣位于涇縣西南章渡鎮的“江南千條腿”是一處獨具特色的古民居建筑,瓦房木板結構,前店后宅。房屋一面臨江,用木柱懸空支架在青弋江上,河水從其下潺潺流過,極富江南水鄉情調,由于此建筑一戶接一戶,綿延一、二華里,所用木柱逾千根.故稱“千條腿”。隔河相望,青瓦木屋沿河攤成了長長的一片。恰似一張大木排順流而下;入夜燈明,燈光倒映河中,水上水下“萬家燈火”,相互輝映,十分壯觀。獨看一家一戶,又似一盞盞吊在燈桿上的燈籠,故又稱“吊燈閣”;由于宅房主要粱架是用木柱支撐在空中,故又有了第三個名稱“吊棟閣”。一處建筑,有如此豐富而又形象生動的名稱,足見建筑者的匠心獨運和人們對她的偏愛之情。章渡鎮始建于何時,無確切資料可考。據史說,元末明初張宗道所圈地基并留下“永不倒鎮”的吉兆語。其實早在唐朝李白游涇縣時來章渡……[詳細]

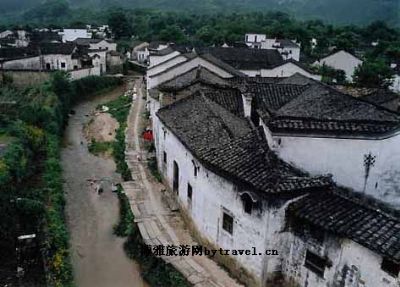

5、查濟明清古建筑群

明清民居古建筑群就座落在流水潺潺的查濟河兩岸,綿延lO里,現存有明代建筑80處,清代建筑109處。幾乎所有的明清建筑都雕粱畫棟,翹角飛檐,其中德公廳屋、誦清堂、愛日堂等住宅更是高大宏偉、結構精致。尤以德公廳屋四柱三層牌坊式門樓,五朵斗拱屋面,略帶翹角分三層覆蓋門樓,古樸典雅、雄渾大方。背面以鏤雕手法雕出二龍戲珠、丹鳳朝陽、魚躍龍門、獅子滾繡球等吉祥圖案,手法嫻熟精美。古雕、磚雕、木雕在查濟隨處可見。門窗扇格的木雕、廳堂柱礎的石雕、門樓門匯的磚雕,均繁刻精鏤,玲瓏剔透、畫面各異,或花鳥、或禽獸、或人物,無一不栩栩如生;房屋結構為多進式,或三進、或四進,進間有“四水到堂”式的天井,沿天井二摟廊廓置有“美人靠”;條石砌就墻基,柱基為圓形雕石,墻體青磚、屋上黑瓦。傳統的雙披屋頂半掩半露,躲在重重疊疊……[詳細]

6、黃田村古建筑群

黃田村古建筑群。保護范圍:保護范圍共8片,黃田片1片,徐村片7片,總面積36.72公頃。黃田片保護范圍:東至沿來龍崗西南山腳下、鳳形山北側山腳下;南至鳳子河南岸向南30米,沿獅子山、旗峰山,距肆雅堂最東端30米,于培風閣門前;西至象山、趙家山下,沿鄉道、村路,最西距2號文物院落150米到轉彎處;北至烏龜形山下,面積34.57公頃。徐村片保護范圍:(1)涌溪:3座建筑的外邊界向四周外擴10米,沿院墻、周邊建筑、道路邊界,面積為0.33公頃。(2)雙河:賀勝利宅院落建筑、遺址向外擴5米,面積0.89公頃。(3)雙河:朱氏宗祠院落以院墻、周邊建筑墻、道路為保護邊界,面積0.08公頃。(4)雙河:文昌閣向外擴10米,面積0.06公頃。(5)徐村:承志堂及農會建筑邊界向外擴至周邊道路,面積0.10公頃……[詳細]

7、黃田洋船屋

黃田洋船屋位于涇縣榔橋鎮。經過四季風雨和歷年霜雪,至今,洋船屋風范依舊,古韻依存。那青磚黑瓦于陳舊清幽間訴說著歷史的曲折幽深,見證著主人的聰明才智。追尋洋船屋那散發出的獨特魁力,你會被一種美所深深感動。洋船屋在涇縣黃田鄉境內,其外形酷似輪船,人們稱之為洋船屋。在清朝中期,上海等港口才剛剛出現洋船,而在交通閉塞的黃田山區,就已造出了設計精巧、結構別致的洋船屋,堪稱是件奇事。洋船屋,又名篤誠堂,建于清道光末年,其四周圍以高墻,兩側開有深渠,圍墻及屋體皆仿輪船外形依地勢而筑。“船頭”呈尖角狀,院墻的尖端微微上翹,院內的花園和塾館,其高度不出院墻,亦無明顯高差,唯“梅家村塾”兩層,上層露于墻頭之上,似“駕駛室”樓艙,艙腰為高層住宅和廳堂建筑,體積龐大,似為“客艙”,其中馬房與廚房兩處的院墻,砌成高高……[詳細]

8、翟氏宗祠

中華第一祠——翟氏宗祠位于涇縣桃花潭東北,建于明嘉靖年間,坐北朝南,五楹三進,仿皇家祠堂興建,規模宏大,建筑面積約3524平方米(含偏房,總建筑面積6700平方米)。傳說,1607年,翟氏家族出了一名叫翟國儒的文武狀元,被明萬歷皇帝封為鎮撫大將軍,翟大將軍奉命在云南平定叛亂,平叛結束凱旋而歸時,被0臣害死。為了表彰他的忠誠和對國家的貢獻,萬歷皇帝特賜“忠孝堂”匾一塊,此事轟動江南。后許多地方紛紛仿建翟氏宗祠,但沒有一個祠堂的規模能與翟氏宗祠相比。祠前有石柱、抱鼓石和石獅,祠內有前廳、天井、享堂和寢樓。地基為花崗石鋪成,建筑采用銀杏木、紅木、楠木等名貴木材,上下木石結構件均有精美的雕刻。祠中曾藏有歷代帝王將相、地方官吏所賜名匾108塊,宗祠左右有10多間偏房供議事、看管使用。大門上有“江南名族……[詳細]

9、涇縣吳氏大宗祠

吳氏是皖南名門望族自北宋遷居以來,人文蔚起,堪稱涇縣第一家,茂林吳氏大宗祠始建于明代的家族祠堂建筑,屬于家族祭祀祖先和先賢的場所。現為省級文物保護單位。宗祠代表著家族祖先信仰的優秀文化形式,具有較大的影響力和歷史價值。宗祠主體五楹三進,建筑面積1131平方米,吳氏宗譜記載,明崇楨已卯年(1639)湖廣布政使吳尚默倡建。1941年新四軍撤離皖南時,在此祠召開告別大會,又為革命遺址。是現存宗祠當中,唯一稱“大宗祠”的,是茂林吳姓的祠堂。祠堂大門上的橫額“吳氏大宗祠”五字,為明邑庠生吳國掄所書,書法蒼古奇逸,如老樹枯藤,互為撐柱;天梯石棧,自相鉤連。大門兩邊還有一副鎦金字的楹聯,是明萬歷進士、涇縣知縣李邦華所撰,其聯文為“延陵世澤傳江左,涇里名家著水西”。吳氏大宗祠的整體布局,依中軸線建門廳、享堂……[詳細]

10、涇縣文昌閣

文昌閣位于涇縣桃花潭鎮(古稱水東、南陽鎮)境內,桃花潭東岸。整個水東的地形呈關公大刀形,沿河為刀口,而文昌閣就恰似大刀上的一朵紅櫻,閃亮奪目。 文昌閣為乾窿三十二年(公元1767年)水東翟氏共同籌資興建,“計費若千金”,“巍巍砥柱,八面森然”。據說,接清朝舊制,一族出二十位舉人之后方可建造文昌閣。而水東翟氏為皖南旺族,“十步之內,芳草萋萋”,清初翟氏共出二十三位舉人,被乾隆恩準建造文昌閣。閣基高一丈,閣高三層共計七丈三尺五寸;廣圍十四丈四尺。閣平面呈八角形,三層八角均系風鈴,最上層為鐵鈴,下面兩層為銅鈴,微風吹拂,鈴聲朗朗,十里可聞。三層屋面逐層加陡,八角翹向天空,翹角處瓦轉九十度鋪蓋,造型典雅,別其特色,為皖南地區所罕有。在水東翟氏看來,文昌閣的建造,“不僅所以壯觀瞻挹秀氣,且關……[詳細]

11、涇縣張氏宗祠

后山張氏宗祠,俗稱“張家祠堂”,位于涇縣丁家橋鎮后山村。始建于清晚期,與張氏宗祠共同體現了張氏宗族曾經的繁盛。張氏支祠其坐北朝南,前后兩進一個天井,建筑面積525.18平方米,保存較好。門樓上部以額枋形式用磚雕包砌突出“張氏支祠”四個大字。磚雕構件共六塊,由二龍戲珠、九獅滾珠遍地錦、迎送圖等圖案組成,是整個支祠建筑中最為精美部分。宗祠門樓高大軒昂,加之門前的石獅、臺階,凸顯出莊嚴凝重之感。前檐墻以上部的磚雕和下部石雕形成近似包框墻的形制,中部大面積水磨花磚貼面。花磚因其自身所具有的黑白相間的紋理,加之工匠的匠心獨運,用其拼砌出山水、云樹等圖案,使其極具國畫的水墨韻味。與黑漆柵門相互映襯,突出了祠堂的非凡氣勢。精美的雕刻藝術是其的又一特色,,充分體現了古代勞動人民的卓越才能和和藝術創造力。張氏……[詳細]

12、琴溪古窯址

琴溪古窯址位于涇縣城東北14公里處的陶窯村。村西有鳳凰山,北為虎容山,南有龍山,東有白云山,東北有青龍山,西南有窯筆山,均為不太高的丘陵。村西3公里處,琴溪河由南向北流入青戈江。陶窯村及村南的徑縣陶瓷廠,至今還在用龍窯燒造缸瓦陶器。村內及四周到處散落著陶片,村西南200米處的龍山腳下,一大片陶器堆積尤為矚目,面積達數百平方米,厚度達6米以上,村北的虎容山南坡山腳,也有面積很大、堆積很厚的陶窯址堆積,較村西的時代要早。從這些窯堆積往上到虎容山坡腰部,遍地分布著古代青瓷片。從虎容山向東,也有一片范圍很大的青瓷窯址堆積,主要分布在青龍山的西南坡及山腳下,當地稱之為碗沖。虎容山與青龍山之間的山嘴下,有一方名為長塘的古水塘,可能是當時窯工為燒窯和制瓷用水開挖的。青龍山東側與窯筆山東南側,有瓷土礦,至今……[詳細]

13、新四軍抗日殉國烈士墓

新四軍抗日殉國烈士墓位于涇縣城西北25公里、云嶺鄉南堡村后黃龍崗。該墓葬有新四軍蔡啟等131位指戰員的遺骨。該地是一條高10余米、長約1公里的黃土崗,南北綿亙,遠看像一條臥龍,故名黃龍崗。崗上有一條人行小道,是舊時云嶺至涇縣的必經之路。小道右側約7米處的土崗上,有一座土墩,墓高2米、長3米,墓前有碑,碑高1米、寬0.78米,于1952年閏五月二十日,楷書,落款為柳松林、章志明等51人。皖南事變后,烈士墳瑩散布在云嶺的山山嶺嶺,不能公開祭掃。當地農抗會的會員自發組織起了“孤墳會”,將烈士遺骨集中在一起,筑起一座墳墓,每年清明以挑孤墳為名,對烈士的墳瑩進行培土和祭掃。這種自發勝的掃祭活動,直至1964年抗日殉國烈士墓由云嶺紀念館接管才告結束。抗日殉國烈士墓已被安徽省人民政府于1956年11月公布……[詳細]

14、王稼祥故居紀念館

稼祥故居紀念館是晚清時期的徽派建筑,位于涇縣岸厚村,是晚清時期的徽派建筑,建筑面積1130平方米。紀念館由序廳、展廳和游客中心3部分組成,寬敞的后庭院渾然與王稼祥故居連成一體。序廳迎面臺座上矗立著王稼祥青年時代的紀念雕像,背景線刻浮雕揭示了革命家一生走過的風云變幻、艱難險阻的革命里程。左右列置的四塊將軍紅石碑,鐫刻了稼祥青少年時代給鄉親好友的書信原文節錄,閃爍著革命家早期已有的進步思想。序廳右側的陳列室,以《永遠的稼祥》為陳列標題,展示王稼祥同志生平,分為:風華年代、革命歲月(上)、革命歲月(下)、杰出外交和永遠緬懷5個部分,通過200余張歷史照片和百余件珍貴文物,配合精致的模型、景觀等輔助展品,全面展現和回顧了革命家輝煌的戰斗一生。展廳出口庭院安置著王稼祥晚年平身銅像。靜謐的庭院旁便是王稼……[詳細]

15、王稼祥故居

地處安徽涇縣西南桃花潭鎮厚岸村,距縣城48公里。故居徽派風格,館名由全國書法家協會主席張海題寫。紀念館由序廳、展廳、游客中心三部分組成。故居1986年被定為安徽省重點文物保護單位,2001年被批準為全國愛國主義教育基地、全國重點紅色旅游景點。景區由王稼祥故居紀念館、故居、東臺書院等景點組成。王稼祥故居紀念館位于王稼祥故居前,建筑面積1130㎡,徽派風格,館名由全國書法家協會主席張海題寫。紀念館由序廳、展廳、游客中心三部分組成。走進紀念館大廳,首先映入我們眼簾的是一尊王稼祥同志青少年時期的漢白玉雕像,他面色沉靜、目光有神凝望著遠方,眉宇之間微蹙,左手拿著《申報》,右手握著拳頭,表現了他投身革命的勇氣、決心和對未來前途的思索與展望。《王稼祥生平陳列展》的主題是“永遠的稼祥”。展廳共由六部分組成:……[詳細]

16、隱仙洞摩崖石刻

隱仙洞摩崖石刻位于涇縣榔橋鎮馬渡村倪家村名組的紫山上。為石灰巖溶洞,山腳下距徽河水面60-70㎝處有古棧道遺跡,該棧道即為涇縣西南鄉至旌德縣境的古道。隱仙洞中央從洞頂倒懸下來一根直徑約一米長三米多的石柱,離地不足半米,頂上根部有一塊隆起,梢部漸細形狀酷似男性生殖器,故當地人又稱它為馬石胯。相傳不孕之人只要喝了石柱上滴下來的泉水,便可得子。洞外石壁上另有一處石穴,稱為“女陰壁”,也是當地人生殖信仰的神物。至今仍有鄰近百姓到此祭拜和祈福還愿。據傳隱仙洞附近有20多方摩崖石刻,目前已發現的有12方。因其洞內形似陽物的鐘乳石、溶洞內外多處摩崖石刻以及古棧道、獨特的自然生態環境構成了它豐富多采的歷史文化內涵。保護范圍:紫山庵遺址至隱仙洞沿線所有石刻、溶洞、河面和自然景觀,東至石板古道,南至徽水河南岸,……[詳細]

17、項英、周子昆殉難處蜜蜂洞

項英、周子昆殉難處蜜蜂洞位于涇縣茂林鎮濂長村赤坑山。因其山頂圓形石峰被當地人稱為“蜜蜂桶”。桶底端一洞中開,為天然原始巖洞,稱之為“蜜蜂洞”。洞口高1.8米,洞寬2米,深4米。蜜蜂洞險峻、隱蔽、攀登艱難。皖南事變中,新四軍政委兼副軍長項英和副參謀長周子昆在此洞中隱蔽月余,住在岔坑口的山民姜德貴,每隔一天送去干糧咸菜,并在家門口晾曬紅、白不同顏色的衣服報告國民黨是否進山“清剿”。姜家的住屋被敵人燒毀三次,但他依然在坑口搭草棚居住。1941年3月14日,項英、周子昆二人慘遭叛徒劉厚總殺害,烈士遺骸被掩埋在距蜜蜂洞不遠的石壁下,1952年移葬南京雨花臺。保護范圍:東至赤坑山蜜蜂桶山頂,南至蜜蜂桶南側50米,西至蜜蜂洞洞口外50米,北至埋藏地懸崖山頭外側。建設控制地帶:慰亭以上及沿臺步道兩側30米。……[詳細]

18、魁山·飛雄塔

魁山位于涇縣茂林鎮區南行約一公里處。此山拔地突起,獨聳一峰,圓如古鐘,秀拔出眾。飛雄塔山頂高處有座三層六角磚塔,飛檐翹脊,古意盎然,塔心內空,有梯可登,直上三層,該塔于乾隆三十八年癸巳縣貢生吳延選出資興建,名曰飛雄。建國后,政府在魁山上修建了革命烈士陵墓,辟為烈士陵園。這里安葬了紅軍將領尋淮洲的忠骨,現藏有陳毅同志于1938年5月率部隊東進抗日途經茂林時,為尋淮洲烈士撰寫的墓志銘,該碑為國家一級保護文物。此外還安放了在“皖南事變”中和解放戰爭中英勇犧牲的革命烈士遺骨,陵園青松挺拔、環境幽靜,令人肅然起敬。……[詳細]

19、踏歌岸閣

踏歌岸閣位于涇縣城西40公里的桃花潭鎮,其下為東園古渡口。相傳這里是唐代豪士汪倫送李白處。時李白應汪倫邀請,暢游桃花潭,離去時汪倫送他至渡口,踏歌送行,后人為紀念李白與汪倫的情誼,稱東園古渡口為“踏歌古岸”。明代,當地人在岸上建“踏歌岸閣”,清乾隆年間重建,民國初復修。踏歌岸閣為一古時渡口建筑。它的位置正好選擇在出閣將上船過渡,入閣即進南陽古鎮的正街,進出南陽鎮都十分方便的位置。同時,出閣正好面對桃花潭,潭水清冷鏡潔,黛蓄漣漪,奇石“象鼻子”伸進潭中,望去誠如大象吸水,潭岸即是仙墩,上筑有“懷仙閣”,在踏歌岸閣的門洞中望去宛若一框十分秀麗的山水畫;入閣,級級踏步在頂端露出了前面轉彎的街道,街道彎曲的卵石路面,望之引人登高,待拾級完稍前幾步,筆直平坦。繁華的南陽鎮映入眼簾,一敞一閉、一清秀一繁……[詳細]

20、琴高山摩崖石刻

琴高山摩崖石刻位于涇縣琴溪鎮。琴高山又名獅子山,位于琴溪鎮琴溪村境內,北東走向,琴溪河自東向西環繞山體流淌。相傳漢處士琴高曾在此山煉丹,后得道成仙,“控鯉升天”,山因此而得名。唐宋以來名流學者游蹤不絕,并留下眾多詩篇或題刻。摩崖石刻位于琴高山西北部的懸崖峭壁上,共有自唐至清的歷代石刻25方,其中字跡清晰可辨者尚有13方。琴高山巍然屹立在琴溪之濱,又名琴高峰,舊時亦稱琴高臺。相傳漢處士琴高公煉丹于此山,得遵成仙,而后在此“控鯉升天”.此山此水也就因是而得名。清代趙青藜作《琴高曲》云:“涇川城北琴溪峰,下有一洞開玲瓏,道是琴高--處,丹成御鯉培天風”。其山獨峰突兀,高壁嶙峋,姿如雄獅,故本地人亦稱獅子山。山上有隱雨巖、煉丹洞等古跡。煉丹洞中還有丹灶、石桌、石凳等奇石,都說成是神仙琴高煉丹的遺物,……[詳細]