化隆回族自治縣石大倉鄉

| 地名:石大倉鄉 | 隸屬:化隆回族自治縣 |

| 區劃代碼:632127210 | 代碼前6位:632127 |

| 行政區域:青海省 | 地理分區:西北地區 |

| 行政級別:鄉 | 車牌代碼:青 |

| 長途區號:0972 | 郵政編碼:810000 |

| 轄區面積:約202.9平方公里 | 人口數量:約4288人 |

| 人口密度:約21人/平方公里 | |

| 下轄地區:17個行政村 | |

| | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |

| 石大倉村 | ~200 | 鄉中心區 | 唐朝中期,從四川省阿巴州斗倉拉毛地區遷居,故仍用原址名斗倉,屬藏語,后演變為石大倉。石大倉系藏語譯音:原址名。…[詳細] |

| 臺一村 | ~201 | 村莊 | 據藏族神話傳說,曾有一山神被另一山神從黃南追趕到今化隆境內,另一山神前來勸阻,并給雙方講明了來意,由此當地山神“臺高”,贊嘆不已,伸出大拇指夸獎。今演…[詳細] |

| 臺二村 | ~202 | 村莊 | 據藏族神話傳說,曾有一山神被另一山神從黃南追趕到今化隆境內,另一山神前來勸阻,并給雙方講明了來意,由此當地山神“臺高”,贊嘆不已,伸出大拇指夸獎。今演…[詳細] |

| 支哈堂村 | ~203 | 村莊 | 元朝末期從青海湖邊游牧遷居,后棄牧為農,因村莊座落在白石崖下面,故取名為“支干堂”。后演變為支哈堂。藏語譯音意為白崖灘。…[詳細] |

| 項加吾具村 | ~204 | 村莊 | 項加人名,吾具指家族或部落。現境十八大家族之一。…[詳細] |

| 關藏倉村 | ~205 | 村莊 | 明朝時期有一名信奉紅教的人在此地居住弘揚經法,起名為“環桑”,后演變為關藏。1930年從臺力蓋村分遷。關藏系藏語譯音:意為紅教家族。…[詳細] |

| 大嶺倉村 | ~206 | 村莊 | 因村民居住在大嶺山頂上,由此得名。大嶺:意為山嶺。…[詳細] |

| 小金源村 | ~207 | 村莊 | 清朝乾隆年間,本村一戶主被選為下六族千戶,故名千戶。后演變為小金源村。當地居民定居后稱千戶。因溝內有少量沙金而名。…[詳細] |

| 斯吉海村 | ~208 | 村莊 | 從前,黃南一牧民遷居。斯吉海系藏語譯音:意為蓆芨臺,故名。…[詳細] |

| 沙讓村 | ~209 | 村莊 | 沙讓村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |

| 大加沿村 | ~210 | 村莊 | 明朝末期,從石大倉村遷居,因其位于石大倉左上方,由此得名。系藏語譯音:石大倉左上方之意。…[詳細] |

| 文家山村 | ~211 | 村莊 | 解放前該山屬于一家姓文家的草山,由此得名文家山村,后群眾俗稱“文加山村”以姓命名。…[詳細] |

| 旦莊村 | ~212 | 村莊 | 金朝末期從黃南遷居,因位于石大倉村上面,故名“到倉”。現已演變為旦莊。系藏語譯音:石大倉村上莊。…[詳細] |

| 吉加村 | ~213 | 村莊 | 明朝末期,千戶村一戶牧民遷居至此,后棄牧轉農,因村莊位于乙什扎和旦莊村中間。系藏語譯音:中間村之意,故名。…[詳細] |

| 香塔村 | ~214 | 村莊 | 從前樂都縣峽門人遷居,因本村住乙什扎地區東邊,藏語稱“斜兒塔”后演變為香塔。系藏語譯音:意為東邊,故名。…[詳細] |

| 高躍村 | ~215 | 村莊 | 明朝末期建村,因村上面有乙什扎寺院,村莊處在寺院的下方。系藏語譯音:意為寺院下方,故名。…[詳細] |

| 拉卡村 | ~216 | 村莊 | 拉卡村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |

地名由來:

石大倉鄉因鄉人民政府駐石大倉村而得名。

基本介紹:

石大倉鄉位于縣境東部,距縣府駐地12千米。人口0.6萬,以藏族為主,占總人口的46.6%,回族占37.9%。面積202.9平方千米。轄關藏、巷加吾具、支哈堂、石大倉、高躍、拉卡、香塔、吉加、旦莊、大加沿、小金源、斯吉海、大嶺、文加山、沙浪、臺力蓋一、臺力蓋二17個村委會。解放前置石大倉鄉,1950年屬金家莊鄉,1956年設石大倉藏族鄉,1958年并歸城東公社,1962年分設石大倉公社,1984年改為石大倉鄉。

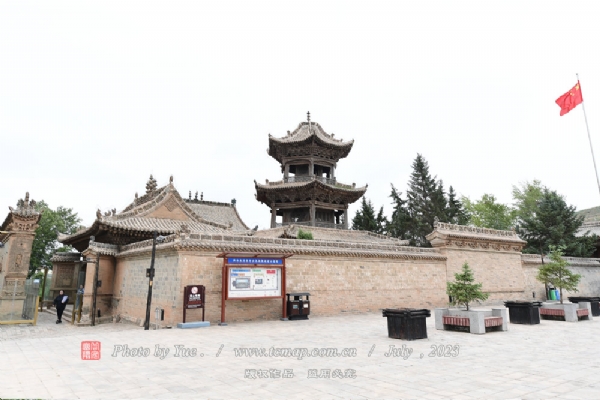

文化旅游:

乙什扎寺位于化隆回族自治縣石大倉鄉石大村,年代為清。類別為古建筑。為青海省第七批省級文物保護單位。

歷史沿革:

新中國成立前,始置石大倉鄉。

1950年,屬金家莊鄉。

1956年,設石大倉藏族鄉。

1962年,分設石大倉公社。

1984年,石大倉公社改為石大倉鄉。

以下地名與石大倉鄉面積相當: